- クローズアップサイトトップ >

- 特集記事 >

- 「持続可能性に配慮した調達コード」とは?

「持続可能性に配慮した調達コード」とは?

東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会では、東京2020大会を持続可能性に配慮した大会とするため、「持続可能性に配慮した運営計画(第二版)」(以下、「運営計画」)を取り決め、調達活動においてもそのツールとして「持続可能性に配慮した調達コード」(以下、「調達コード」)を策定しています。

東京2020大会を持続可能性に配慮した大会に!

持続可能性(サステナビリティ)とは、「環境」「社会」「経済」の3つが調和することで持続的に発展する状態を意味しています。環境への配慮だけでなく、人権や労働環境に対する配慮なども重要な要素です。

大会を持続可能なものにしていくには、多くの人々の理解と協力を得ながら取組を進めていく必要があります。そのため大会の持続可能性コンセプトを、「Be better, together/より良い未来へ、ともに進もう。」としました。このコンセプトには、大会を通じて、持続可能な社会の実現に向けたこれまでの取組をさらに発展させ、課題解決のモデルを国内外に示していくという強い意志も込められています。詳しくは、持続可能性に配慮した運営計画をご覧ください。

運営計画の詳細はこちら

https://tokyo2020.org/jp/games/sustainability/sus-plan/

「持続可能性に配慮した調達コード」の内容

■ポイント1:持続可能性に関する基準

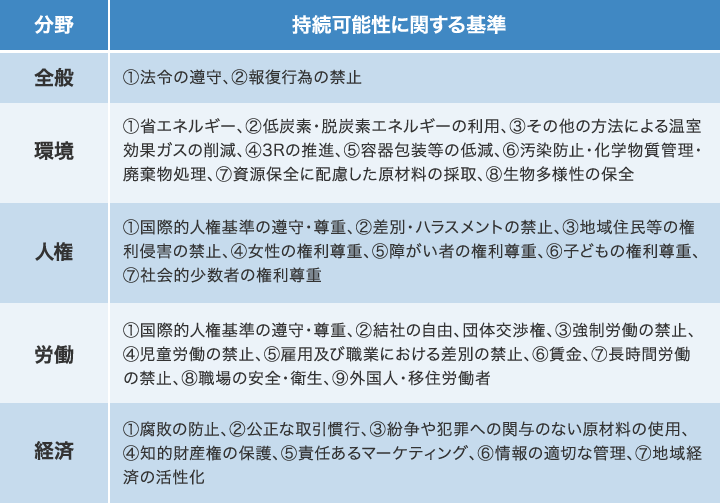

調達コードでは、調達に関与する事業者に対し、法令遵守、環境問題や人権・労働問題の防止、公正な事業慣行の推進等に関する基準を満たすよう求めています。(図1参照)

例えば、違法に採取された原材料の使用、差別やハラスメント、児童労働・強制労働や違法な長時間労働、外国人技能実習生に対する不当な扱い(パスポートの取り上げ等)、個人情報の漏えいなどがないようにしなければなりません。

< 図1 >

■ポイント2:実効性を確保するために事業者がとるべき対応

調達コードでは、その実効性を確保するために事業者がとるべき対応についても説明しています。

(1)調達コードの理解

東京大会の調達に参加する事業者には、調達コードの内容を理解するよう求めています。組織委員会では、事業者の理解を促進するため、調達コードの本体文書のほか、解説やQ&Aなどもウェブサイト(https://tokyo2020.org/jp/games/sustainability/sus-code/)で公表しているので、ぜひチェックしてみてください。

(2)調達コードの遵守体制の整備

事業者は調達コードの遵守体制を整備することが望まれます。例えば、調達コードの責任者の設置や、社員に対する研修・教育の実施、内部監査によるチェック等が考えられます。また、自社の事業活動において負の影響(例:人権侵害、児童労働、環境汚染等)が起こるリスクが高い事項について重点的に対応すること(リスクベース・アプローチ)が推奨されています。

(3)サプライチェーンへの働きかけ

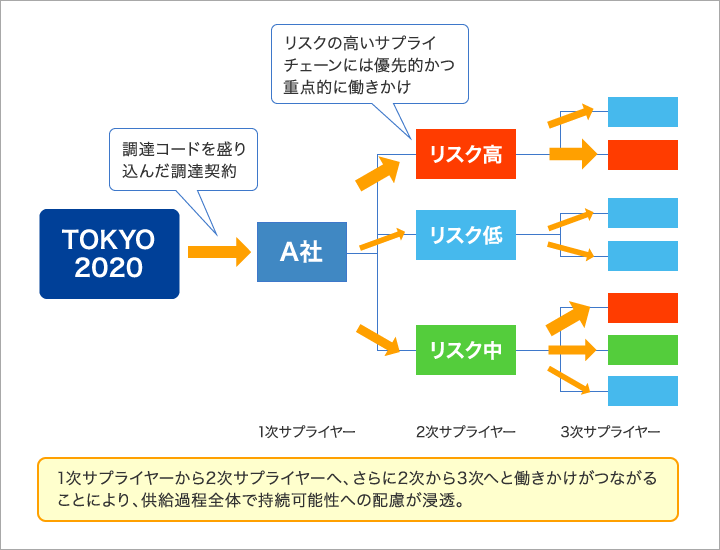

サプライチェーンに調達コードの遵守を働きかけることも重要です。日本ではなじみが薄いと思われている児童労働なども、サプライチェーンのどこかの段階で起きている可能性はあります。サプライチェーンで起きた問題が(買い手である)自社の評判を下げる要因にもなり得ることを認識する必要があります。この場合も、リスクの高いサプライチェーンに対して優先的・重点的に働きかけることで効果的・効率的な対応を図っていくべきです。(図2参照)

< 図2 >

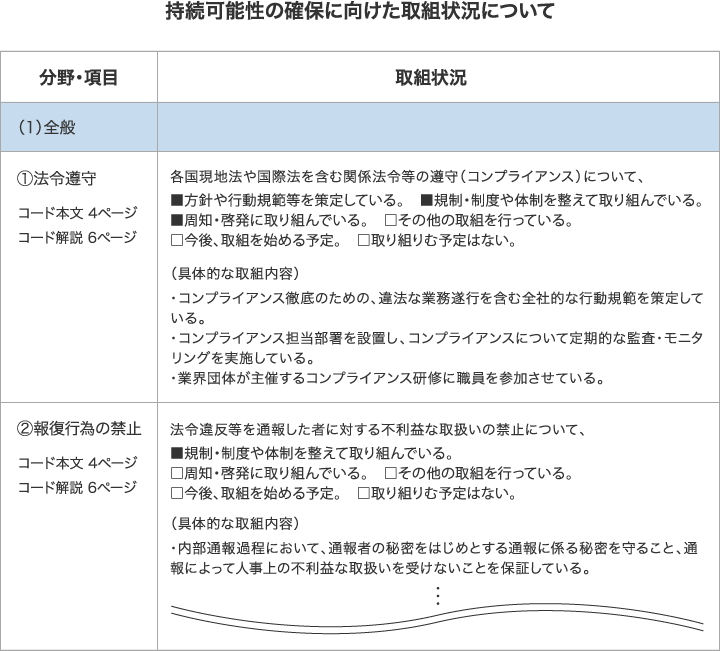

(4)チェックリストの提出等

組織委員会では、サプライヤーやライセンシーになる事業者に、「持続可能性の確保に向けた取組状況について」というチェックリスト様式(図3参照)の記入・提出を求めています。このチェックリストを作成することで、調達コードの内容を理解することにも役立ちますし、また、自社の持続可能性に関する取組状況を把握し、改善点を見つけることにも活用できます。

このほか遵守状況について詳しい調査を行うこともあります。また、調達コードの不遵守に関する通報を受け付ける窓口も設置しており、こうした仕組みによって調達コードの実効性をさらに高めています。

< 図3 >

持続可能性に関する認証制度について

調達コードでは、木材、農産物、畜産物、水産物、紙、パーム油(※)について、持続可能な形で生産されたものを確実に調達するため、個別の調達基準を定めています。

これらの調達基準では、それぞれの品目における持続可能性に係る課題やリスク(木材であれば、違法伐採、無計画な乱伐、希少な動植物の生息地の破壊、先住民族の権利侵害、林業における労働災害)を踏まえて要件を設定するとともに、その要件に対応した認証制度等について定めています。

ここでは、それぞれの調達基準で認められている認証制度についてご紹介します。

| 調達品目 | 認証制度内容ホームページ |

|---|---|

| 木材、紙

|

FSC:https://jp.fsc.org/jp-jp PEFC/SGEC:https://www.sgec-eco.org/ |

| 農産物

|

ASIAGAP:http://jgap.jp/ GLOBALG.A.P.:https://www.ggap.jp/ |

| 畜産物

|

JGAP(畜産版):http://jgap.jp/ GLOBALG.A.P.:https://www.japan-globalgap.com |

| 水産物

|

MEL:http://www.melj.jp/ MSC:https://www.msc.org/jp AEL(今後MELに統合予定):http://www.fish-jfrca.jp/04/a_ecolabel.html ASC:http://www.fish-jfrca.jp/04/a_ecolabel.html |

| パーム油

|

ISPO:http://www.ispo-org.or.id/ MSPO:https://www.mpocc.org.my/mspo-certification-scheme RSPO:https://rspo.org/ ※パーム油とは、アブラヤシの実からとれる植物油脂で、主な生産地はマレーシアとインドネシアです。マーガリンや揚げ油、石鹸・洗剤など幅広い製品の原材料として利用されています。 |

最後に

2015年に国連で「持続可能な開発目標(SDGs)」が採択されるなど、世界的に、かつ、あらゆる分野で「持続可能性」を求める潮流が強まっています。こうした中で、持続可能性への配慮に取り組むことは、事業者にとっても、東京2020大会の調達に参加するチャンスにつながるだけでなく、今後、国際的に持続可能性への対応が求められていく中で、競争力を高め、将来的な事業の維持・発展に資するメリットがあると言えます。

東京2020大会自体は短期間のイベントですが、大会をきっかけに事業者や消費者の持続可能性に係る理解や取組が進み、それが継続することで社会全体における消費・生産パターンの変革というレガシーにつながっていきます。