東京都サービス生産性革新スクール 事例紹介

CASE1 アルプス商事株式会社

みずから考え行動できる従業員をふやし

皆で問題点を模索・解決できる会社を目指す

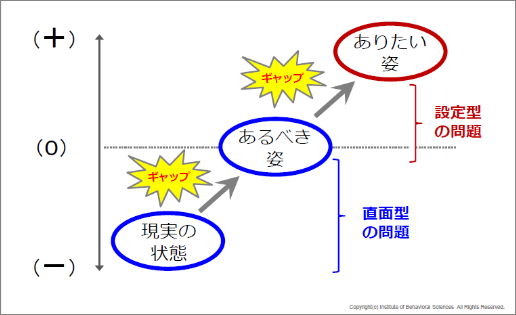

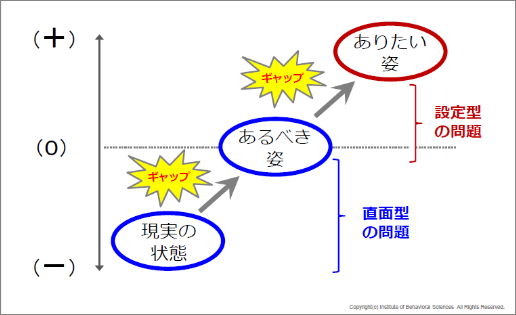

理想(あるべき姿)と現実(現状)の乖離を意識することが重要

株式会社アルプス商事

|

アルプス商事は1966年創業以来、「おしぼりに、まごころこめて、快適に」をモットーに、おしぼりレンタル事業を展開してきた企業である。その後、レンタルマット・紙おしぼり・モップ・消毒・衛生用品・サニタリー・清掃などを手掛け、これらを統括したクリーンコーディネート事業を立ち上げ、飲食店やホテル、銀行、オフィス、小売店や工場、ゴルフ場、スポーツ施設など多岐にわたる業種と取引を行っている。

経営環境が激変する昨今、企業はより一層「変化に対応」する力、「稼ぐ力(生産性)」の革新が求められるようになっている。そのためには自社の課題を客観的に捉え、解決しながら「生産性を向上」させ、その結果生じた余力(資金・労力・時間など)を自社の付加価値を高める領域に集中していくことが重要となる。

こうした考えに基づき公社では、令和4年度より商業・サービス業を営む都内中小企業の生産性向上をテーマとしたスクール「東京都サービス生産性革新スクール」(以下、スクール)を開講している。本スクールでは、現場改善に取り組みながら、自社の新たな付加価値を生み出す「生産性の革新」を担う“中核人材”の育成を目的としている。

本稿では、第1期・第2期と続けてスクール修了生を輩出しているアルプス商事を紹介。スクールで学んだ内容をもとに、おしぼりレンタル事業ならではの問題解決に取り組み、現場改善を着実に実践している同社に焦点を当て、スクールに参加した理由や、スクールで学んだ経験がどのように生かされているのかを聞いた。

——御社の業務内容について教えてください

福壽谷社長 当社は、おしぼりを提供しております。都内5つ星ホテルですとか、老舗ホテルなどからご指定を受けているおしぼり業者で、そのほかレストランやホテル、オフィスやバー、最近では介護施設や塾、会社での福利厚生などでも使われています。

——「おしぼりレンタル事業」特有の課題について教えてください

福壽谷社長 大きく3つあると考えております。まず、一つ目は「おしぼりが“生もの”」であるがゆえの生産管理の難しさでしょう。私どもの仕事は、きれいに洗濯された清潔な“濡れおしぼり”を包装パックしてお店にお届けすること。つまり「作り置きができない」という点で食品と同じなのです。そうした制約のなか、「1日の(必要とされている)生産量をいかに確実に製造していくか」は、非常に大きな課題ですね。

二つ目は、お客様の多くを飲食店やホテルが占めるため、景気の波を直に受けるという点です。

三つ目が、おしぼりを「おもてなし」以外で使用するお客様がいること。おしぼりはとても便利なので、ついお掃除に使ってしまうお客様が多く、当社にとっても深刻な課題の一つになっています。

——飲食店やホテルが取引先の多くを占めるということでしたが、令和5年5月8日から5類感染症に移行した新型コロナウイルスは御社に対してどのような影響を与えましたか?

福壽谷社長 当社も事業所の閉鎖を余儀なくされるなど、非常に深刻な影響を受けました。創業から57年経つ今に至るまで、当社にとって一番の分岐点であったと言っても過言ではありません。

コロナ禍は間違いなく私どものおしぼり事業の存在意義について真剣に考えるきっかけとなりました。おしぼりが生まれた背景にある「食事の前に手を洗う(清める)」という行為は、日本の生活文化を形成する大切な要素であって、「いただきます」「ごちそうさま」と同じく、命をいただくことへの敬意を示す姿勢から来ていると考えています。そうした文化が形となって生まれた「おしぼり」——この文化は未来の子どもたちへと残していかねばならない、という想いを抱きました。

——スクール受講以前から御社独自に取り組まれていた改善活動があれば教えてください

福壽谷社長 はい。当社では以前から「0(ゼロ)プロジェクト」と「オールリターンプロジェクト」の2つのプロジェクトを進めております。

「0プロジェクト」とは、クレーム0を目指して自社サービスの品質を良くしていこうという取組みで、ひと月に1回、関係者が集まってミーティングを重ねています。

「オールリターンプロジェクト」とは、全てのおしぼりを回収するための取組みとなります。おしぼりレンタル事業は、その名のとおりレンタル業なので、返却してもらわないと成り立ちません。たとえば、レンタカーを借りたら返さなければならないし、返却期限を過ぎれば延滞料金がかかるのと同じ構造です。「おしぼり1本何円何十銭」という世界ですが、当社はその積み重ねで商売をしています。私どもが感じている「おしぼり1枚の重み」を、なんとかお客様にもご理解いただき、すべてのおしぼり回収を掲げて、これまでも取り組んできました。

——スクール第1期生として参加された福壽谷宗一郎さん、今津さんにお聞きします。スクールに参加されたきっかけと、スクールで取り組んだ改善テーマについて教えてください。

福壽谷さん 以前から会社で起きている問題を解決しようと試行錯誤を繰り返していましたが、自分なりに限界を感じていたタイミングでスクールの存在を知り、申し込みました。

スクールではより実践的で効率的な現場改善手法を学びたいと思っていました。創業57年と歴史がある分、残って仕事をこなすことを是とする状況が古くから根付いており、このままでの働き方が続けば、やはり今の若い人たちから見て働きたい会社にはなれないだろうし、今の「働き方改革」の時代に合わないという危機感を感じていました。その背景には、やはり与えられた仕事に対して、業務の生産性向上を考えず、ただこなしていた現状があり、また管理者側にもそうした意識がなかった点が一番の要因だったのかなと反省しています。

おしぼり洗浄工程

-

①汚れたおしぼりの選別

お客様から返却されたレンタルおしぼりの中から1回の洗いで落ちない汚れがついているものを仕分けます。

※汚れのひどいものは、大型洗濯機で2度洗いします -

②ゴミの除去

大型のタンブラーで、小さなゴミまでキレイに除去します。 -

③洗浄

全長20mの大型洗濯機でおしぼりを洗浄します。洗濯工程は 11 層に分かれている連続洗濯機にて洗浄を行い、「すすぎ」「洗い」「次亜塩素酸」「抗菌剤の添加」「脱水」を行います。 -

④抗菌剤の添加

最終のすすぎにて次亜塩素酸ナトリウムによる消毒、最終層にて抗ウイルス加工剤の「オーリス」を投入して抗ウイルス加工を施します。 -

⑤脱水

おしぼりをプレス機にかけて、おしぼりの水分量が均一になるように脱水します。 -

⑥包装・検品

包装、検品スタッフが一枚一枚のおしぼりの品質チェックを行います。異物の付着、洗浄後に汚れが落としきれていないもの、品質の劣化がないかを目視で確認した後、自動包装機で包装を行います。 自動包装機に入ったおしぼりは、40~50本ごとにビニール袋に詰められ、検品機で最後の汚れ・異物混入チェックを行います。 -

⑦配送

完成したおしぼりを2tトラックに積み込み、お客様のもとへ出発します。お客様のもとに到着したら、おしぼりを納品し、使用済みのおしぼりを回収します。

- おしぼり洗浄工程の動画はこちら

(Youtubeへ遷移します)

今津さん 会社から「社外研修」として勉強する機会をいただき、自分が働く川口事業所の業務効率化をテーマとしてスクールに臨みました。講義でも扱っていた「労務管理」というテーマですが、以前から所長として事業所の残業代や、従業員をどのように大切に扱っていくかという点を課題として考えていたので、スクールでもそのあたりの改善に取り組みたいと思っていました。

——講義で学んだことで印象に残っていることや、スクール修了後に実践した改善活動はありますか?

福壽谷さん 改善したいテーマに対し、理想(あるべき姿)と現実(現状)を改めて確認することの重要性について気づかされたことが印象に残っています。自分たちが考える理想と、今の状況の間に乖離があり、その乖離がなぜ生じているのか——そういったところを真剣に考えることがとても重要であると感じました。

そして、その乖離こそが問題点であり、まず自分たちでそのことに気づくことが非常に大切なんだ、ということを実感しました。

次に、出てきた問題点に対して解決策を検討するのですが、問題点が生じる背景——「ボトルネック」になる部分を模索するため、データを収集したり、業務の標準化を進めるためのマニュアルに取り組んだことも勉強になりました。

実際、スクールがきっかけとなって、動画マニュアルや新しいルールを作成したことで、現場の皆さんが効率的に働けるようになったと感じています。

社長をはじめ経営陣が会社の問題点を考えることはもちろん大切ですが、現場を監督する役職者や、実際に現場で働く従業員も含めて、会社全体で自社の問題点を模索していける状況を作ることが、今後の当社にとっても非常に重要なことだと感じました。

所長 今津 洸平 さん

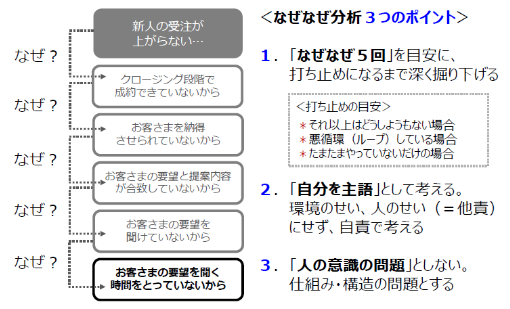

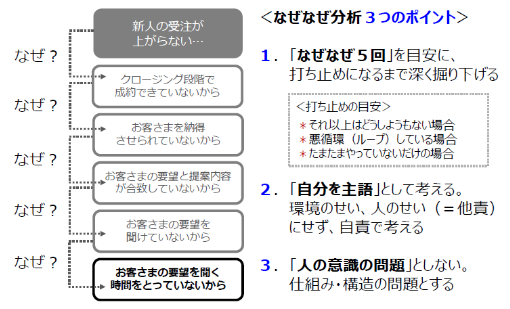

今津さん もともと「生産性向上」について、ほとんど知識のないところから講義を受けましたが、特に印象に残っているのは「なぜ」を繰り返して考えていく方法でした。一つの課題に対して、すぐにゴール(答え)を導き出すのではなく、「なぜ○○なのか?→それは△△だから」「では、なぜ△△なのか?→それは□□だから」というように「なぜ」を繰り返していって、最終的にゴール(答え)を導き出す、という考え方は、スクール修了後の今の業務にも生かされています。

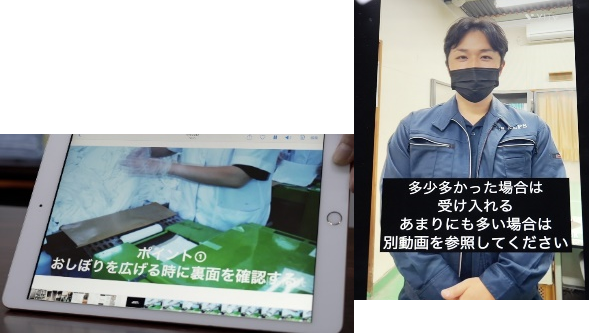

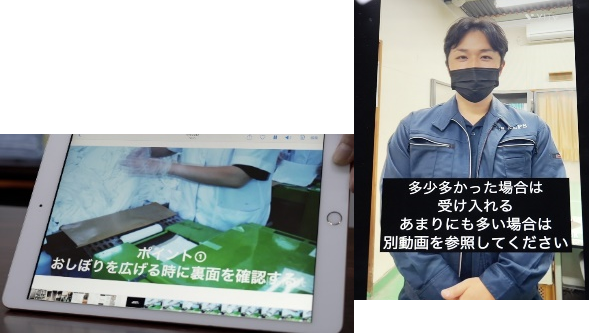

スクールで知った「動画マニュアル」で「年末年始のお客様への対応方法」を作成し、従業員の皆さんに使っていただきましたが、今後もこうしたマニュアル化をどんどん進めていきたいなと考えています。

所長 今津 洸平 さん

今までは紙ベースのマニュアルでしたので、そこから「動画」に変えたことで、従業員の皆さんも最初は慣れるまで時間がかかったところはありました。ただ、やはり動画の方が所作やタイミングが目で見てわかりやすいと好評で、紙で学ぶよりも効率よく、早く理解してもらえるため、引き続き継続していきたいと思っています。

特に、当社は配送便がメインなので、配送の仕事は問題なくこなせるのですが、「お客様への対応」については課題も多く、そのあたりの業務をいかに効率化していけるかがポイントになっています。そうした「お客様への対応」を動画マニュアルにすることで、お客様目線で一連の接客手法を学ぶことができるため、皆、同じ方法で接客・サービスができるようになると思っています。

——それでは、2期生としてスクールに参加された渡辺さん、谷田川さんのお二人にお聞きします。スクールで学ぶ前と後とで気づいたこと、今後の業務に活かしていきたいと思ったことがあれば教えてください

所長 渡辺 貞一郎 さん

渡辺さん 私は生産現場を実際に見ているのですが、品質向上を図っていくうえで、やはり「標準化」は避けて通れない課題になります。講義では「動画」や「画像」を使った「標準化」手法を学びましたので、そうしたものを活用しながら現場の品質向上を進めていきたいと思っています。それから、「おしぼりの回収」が、やはり大きな課題であると思っていて、そもそも(おしぼりが)戻ってこなければ新しいおしぼりも作れないですし、戻ってきたとしても(汚れがひどいなど)お客様の使い方が良くないと、よいおしぼりが作れません。この課題を解決するため、これまでもずっと取り組んではきたのですが、今回のスクールを通じて新たな視点による取り組みに気づくことができまして、是非それを試してみたいと思っています。

また、講義で学んだことをあらためて部下や周囲の者に伝えることもできて良かったと思う反面、もっと自分でも勉強しないといけない、と感じました。

所長 渡辺 貞一郎 さん

課長 谷田川 拓人 さん

谷田川さん スクールで学んでみて、今の業務に無駄な部分が含まれていたり、複数の人間が重複した業務を行っていることにあらためて気づきました。今やっている業務についても、「本当に今やるべき作業なのか」とか「もっと効率のよい方法があるのではないか」など、一つの業務にかかる作業時間や生産性を意識するように変われたと思っています。

また、スクールの改善テーマであった「おしぼりの回収」手法についても、これまではどうしても「返してほしい」という当社の想いばかりで考えていましたが、(おしぼりを)使っていただくお客様目線で(返したくなる、自然に返してしまう)方法を考えてみてはどうか、という新たな視点に気づかせてもらいました。

課長 谷田川 拓人 さん

——御社としてスクールを受講された方々に期待することや、現場改善を進めることでどのような会社を目指されているのか、お考えをお聞かせください

福壽谷さん (スクールを受講したことで)経営者層の指示ではなく、みずから考えて行動する力がついたと感じています。社長をはじめ経営陣が会社の問題点を考えることはもちろん大切ですが、現場を監督する役職者や、実際に現場で働く従業員も含めて、会社全体で自社の問題点を模索していける状況を作ることが、今後の当社にとっても非常に重要なことだと感じました。

福壽谷社長 当社では第1期、第2期と連続して受講させていただきましたが、受講した者たちの意識の変化をとても強く感じています。特に、役職者(事業所長)が経営者側の視点に立った発言になってきたと感じていまして、非常に大きく成長したと思っています。

私は、従業員が「このアルプス商事で働いて本当に良かった」と思えるような会社、従業員の子供たちが「自分もこの会社で働きたい」と思えるような、そういう会社にしたいと思っています。

そのためには、従業員一人ひとりが幸せになってほしい。「仕事ができる」より前に、いつも楽しく働ける会社(現場)にしていきたいと思っています。当社がそうなれば、従業員のご家族も幸せになる、従業員のご家族や子どもたちが幸せになれば地域もより良くなっていくでしょう。

当社は創業57年ですが、日本人の精神文化に根付いている「おしぼり」の事業を未来へとつないで「100年企業」を目指したい。そして、社会や日本に貢献できる企業を目指していきたい、そう強く思っています。

| 本社 | 東京都荒川区荒川8-7-6 |

|---|---|

| 代表者 | 代表取締役社長 福壽谷 信江 |

| 荒川事業所 | 東京都荒川区荒川8-7-6 |

| 川口事業所 | 埼玉県川口市領家3-18-7 |

| 設立 | 1966年4月 |

| 事業内容 | 貸おしぼり、名入り貸おしぼり/紙おしぼり 他 玄関マット/オリジナルマット/厨房マット/モップ 他 環境衛生用品/清掃クリーニング/消毒防虫防除/空気清浄機 他 |

| URL | https://alps-g.co.jp/ |

□ 問い合わせ先 □

〒101-0025 千代田区神田佐久間町 1-9 東京都産業労働局5F

公益財団法人 東京都中小企業振興公社

総合支援部 総合支援課 生産性向上担当

TEL:03-3251-7917

E-mail:seisansei@tokyo-kosha.or.jp

採用情報

採用情報 よくあるご質問

よくあるご質問 サイトマップ

サイトマップ English

English