no.222

現場で必要十分な機能に絞り込み成功を収める

心電図の解析手法には20年以上前からほとんど変化がなく、効率的とは言えなかった。そこで心臓専門医で、かつ国際医療福祉大学の教授も務める田村雄一氏(写真中央)は、人工知能を活用した自動解析システムを開発することで、心電図のチェックにかかる時間を短縮しようと決意した

AIを使った心電図自動解析システムを開発

心臓を診察するとき、病状によっては24時間~2週間にわたって心電図を取ることがある。このとき、測定時間を長くするほど不整脈の検出率は高まるが、例えば24時間分の心電図を解読するには熟練の臨床検査技師でも30分以上の時間がかかる。技師の人員には限りがあるため、従来のやり方では検査時間の延長は負担が大きい。そこで心臓専門医である田村雄一氏は、心電図の自動解析システムを開発しようと決意。

「私が所属する国際医療福祉大学で研究した結果、自動解析の実現にはディープラーニングの活用が有効だと分かりました。そこで2019年、カルディオインテリジェンスを創業。中学時代からの友人で人工知能の専門家でもある谷口忠大さん(現・京都大学情報学研究科教授)などの協力を得ながら、『長時間心電図解析ソフトウェア SmartRobin AIシリーズ』を完成させました。現状では、不整脈の一種である『心房細動』をわずか数分のうちに、95%以上の精度で自動検出できるレベルにまで成長しています」(田村氏)

現場での使いやすさにこだわり機能を絞った

心電図の自動解析システムは話題を呼び、期待通りのペースで契約を獲得。だが、医療現場での使用頻度は伸び悩んだ。原因の1つは「何でもできるシステム」を作ろうとしたことだと、田村氏は振り返る。

「最初は、どんな不整脈でも検出できることを目指していました。でも、人工知能の質を高めるには膨大な学習データが必要で、臨床例が少ない病気への対応が難しかったのです。それに、何でもできるということは、どんな用途においても中途半端だということ。使いづらいという現場からの不満を耳にしたことで、機能を絞ろうと方針転換しました。その結果、たくさんの医師から使われるようになったのです」(田村氏)

幅広い局面で使えるよう機能を追加したあげく、複雑で使いづらい製品ができあがるケースは多い。その点、特定の分野に的を絞って機能性を高めた田村氏のやり方は、他業界でもヒントになるのではないか。

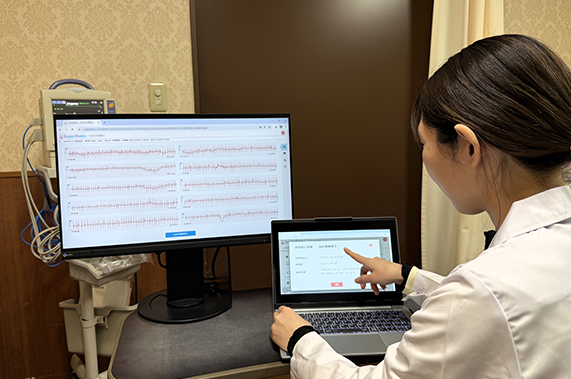

今でも現場で診療にあたる田村氏。AI診断を自ら使ったり、同僚から意見を聞いたりして得られる気づきは多い

新製品『SmartPAFinシリーズ』のユーザーインターフェース。心房細動の兆候を検出できるのが強み

社内外の誰に対しても正直さを貫く

田村氏は今も週3日、医師として勤務。経営者としてどんなに多忙でも、医療現場からは離れない。

「最大の理由は、自分自身がシステムを使うことで改善のヒントを得られる点です。現場で役立つシステムを育てるため、そして患者さんの役に立つために、今後もできる限り現場に立ちたいです」(田村氏)

田村氏が経営の中で大切にしているのは、正直であること。患者や医療関係者、投資家、そして社員に対しても、情報を包み隠さずに伝えるのが信条だ。

「医療の世界では、話を盛ったり情報を隠したりすると大変な結果をもたらします。ですから、できないことはできないとはっきり伝えることを大切にしています。また、当社では株主向け報告会を月1回開催し、その内容を社員にも伝えます。そうすることで、皆が同じ方向を向けるようにしているのです」(田村氏)

公社には将来を見据えた支援を期待

カルディオインテリジェンスが最初に利用した公社事業は、医療機器産業参入促進助成事業。さらに、知的財産総合センター事業の知財相談や、スタートアップ知的財産支援事業も利用してきた。

「当社は人工知能プログラムだけでなくユーザーインターフェースなどでも特許を取っていますが、公社からの実務的な支援はとてもありがたいです。今後は、経営戦略に沿い、将来を見据えた支援を期待しています。例えば、海外展開に向けて準備を進めている当社に対し、現時点でこんな知財を取っておくと将来役立つなどの提案をいただければ助かりますね。

いずれは『SmartRobin AI シリーズ』を、多様な病気の診断に活用できるようにしたいと考えています。そして、病気の早期発見などを可能にすることで、社会に役立てられたらと模索しているところです」(田村氏)

利用事業 : 医療機器産業参入促進助成事業

臨床現場のニーズを踏まえた医療機器等の開発を支援し、都内中小企業の医療機器産業分野への参入を促進します。

https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/medical/index.html

お問い合わせ

取引振興課 TEL:03-5822-7250