中国人留学生向けの

オンライン型美大進学支援のサービスを創出

株式会社わっしょい

開発したサービスの概要

中国人留学生向けのオンライン型美大進学支援のサービスを創出

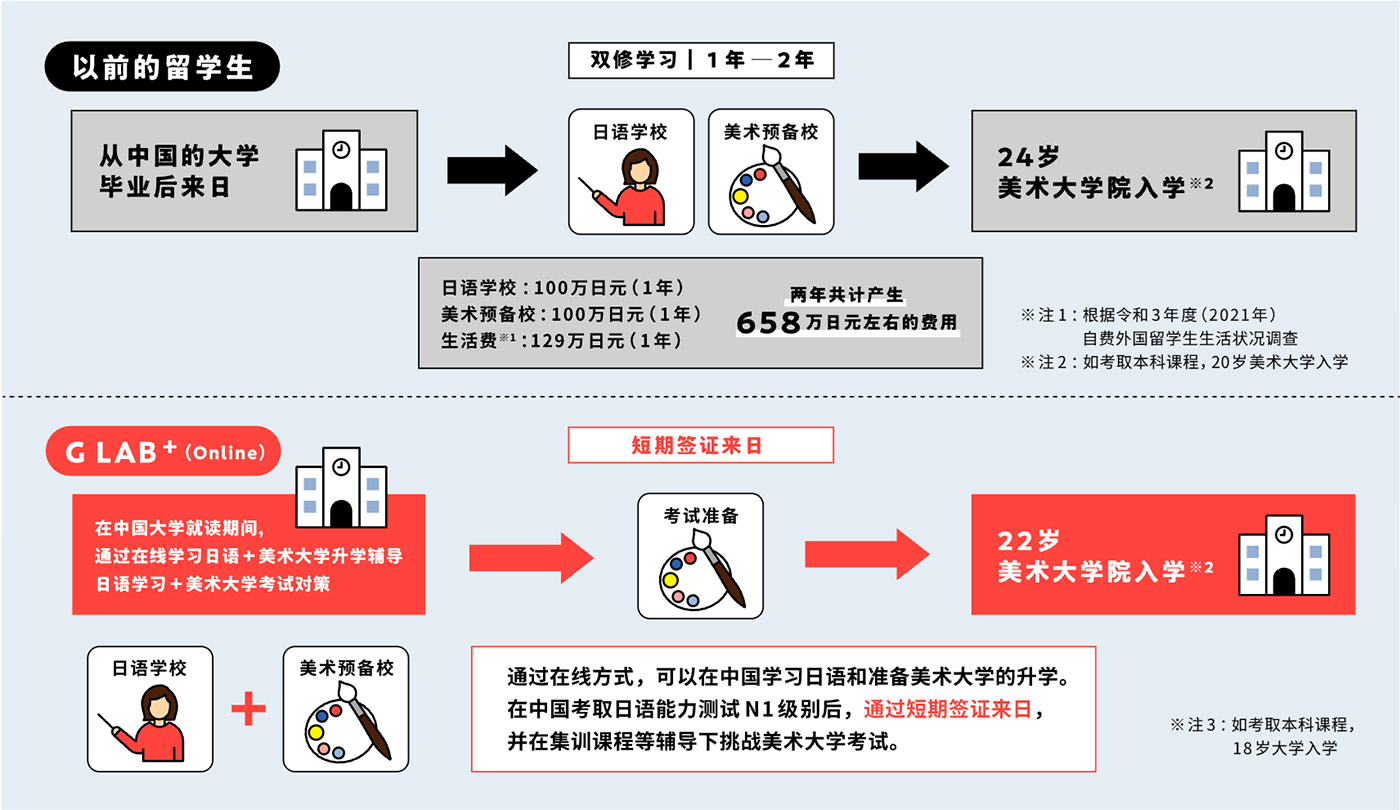

「高度外国人材」の永住権取得要件の緩和によって、中国では今、日本の美術系大学への留学熱が高まっているという。留学を望む中国人学生は、来日して語学学校で1〜2年かけて日本語を習得しつつ、美術予備校へ通い専門的な教育を受けるのがスタンダードなコースだ。しかし、それでは大学入学までに多くの時間と学費が必要となる。そこで、質の高い講師陣を揃え少人数制で密な指導を行う中国人向け美術塾「東京藝術実験室」を運営する児玉代表は、そのノウハウを生かして「中国にいる間に効率的な学習が可能となる、日本語習得と美大予備校を併設したサービス」を開発。手間と費用をかけずスムーズに日本の美大留学を目指せるシステムを考案した。

開発したサービスの紹介

オンライン産業が盛んな中国のコンテンツと「質と合格率」で勝負

オリジナルのサービスをゼロから作ろうとすると初期費用・維持コストがかかるうえ、時代に応じたアジャイルな開発が必須となる。そのため児玉代表はプラットフォームについては既存のものを選んで利用し、「私たちが大切にしているテーマ」「デッサンなどの実技解説」といった美術系大学受験に必要な動画の開発に注力。現時点で40本以上のオリジナルの授業動画を作成してアップしており、今後続々と増やしていく予定だ。

「中国ではオンライン産業が盛んで、国内向けの美術オンライン授業はすでにあります。とは言え、日本に留学するならば日本人が作るサービスの方が合理的。当塾は質や合格率の差で十分勝負できると考えました」(児玉代表)。

現役の美術系大学講師(非常勤)等から「技術」以上のものを学べる動画

動画で指導しているのは、東京藝術実験室でも教えている、東京藝術大学をはじめとする各美術系大学の現役講師だ。例えば、大学の授業ではその講師1人に対して学生数が200名以上となる場合もあるが、このサービスではマンツーマンのような感覚で学ぶことができる。さらに技術的な面だけではなく、視聴する学生が進学したいと思う大学の文化や独自のカラー、現在の状況といったことまでも伝えられるのが大きな特徴だ。動画は全て日本語で展開されており、繰り返し視聴することで日本語のリスニング力も磨くことができるように設計されている。これらの動画サービスの顧客満足度は非常に高く、口コミでの中国人入塾者数が増加しつつある状況にある。

中国SNSと現地提携代理店を活用することで集客の活発化を狙う

サービスの展開においては、WeChatやREDなどの中国国内で人気が高いSNSも活用した。これらのアプリでは大々的な勧誘はできないが、日本の美術に関する情報・美術館の展示情報・学生の留学先の情報・美術大学の先生の書籍の紹介などを投稿。興味を持った学生が同塾に連絡を取れるようにした。今後は在校生や卒業生のコミュニティと連携して、教育プログラムや日本でのサポートサービスについて発信していく。

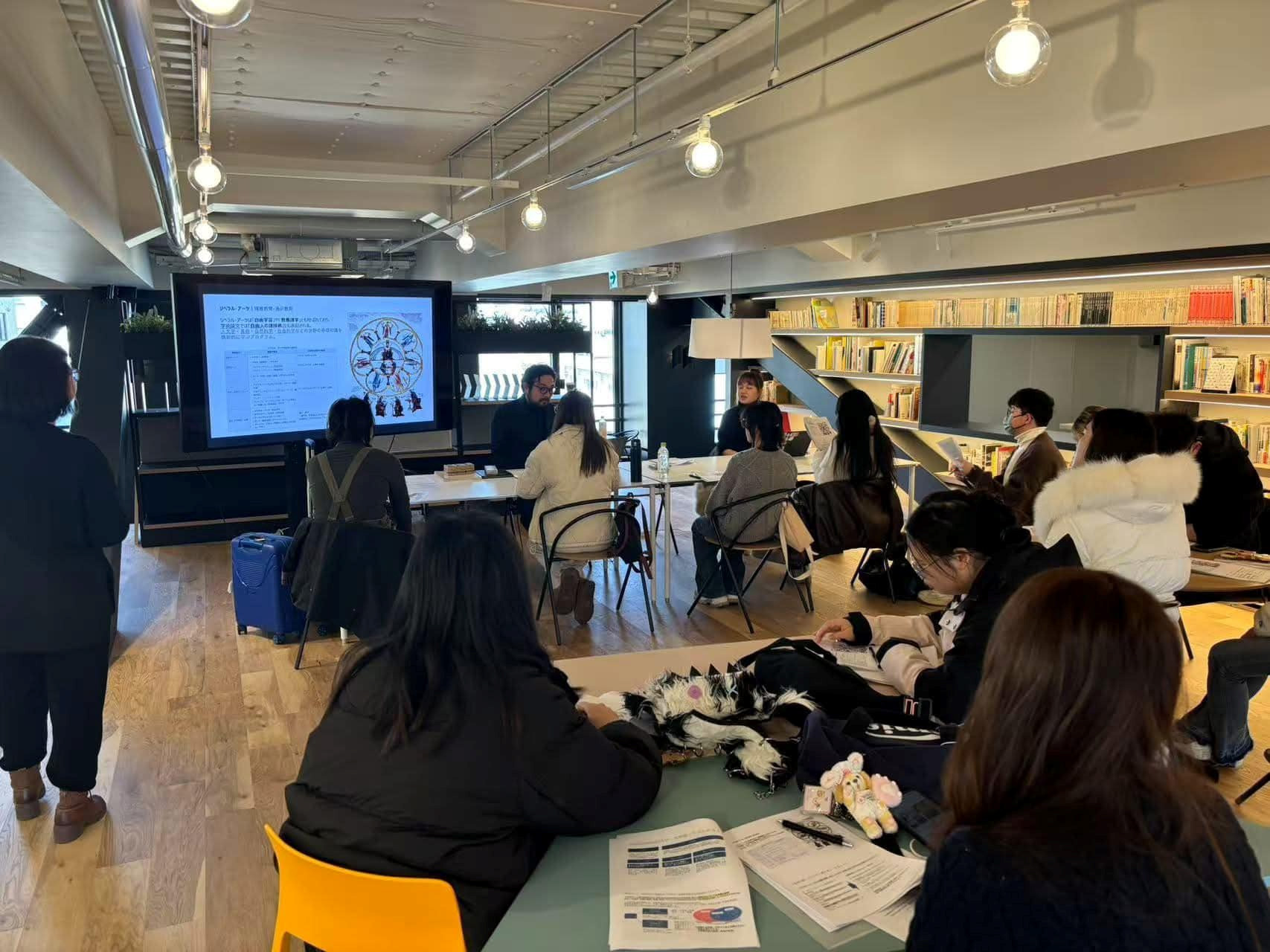

また、中国本土における提携代理店を1社設置しているが、すでにこの代理店を通して湖北美術学院からの11名の視察者が来日するなど、集客が活発化している。こちらも増設を検討し、WEBマーケティングと連携して学生獲得数を増加させていく。

サービス開発のきっかけ

コロナ禍の「仕方ないオンライン化」が新規事業のきっかけになる

「日本では少子化対策がなかなか成果につながらず、将来的に人口が減少し各種産業も厳しい状況になるでしょう。そのような中で私にできることは、美大進学予備校の運営と、志のある外国人留学生を迎え入れること。そう思い、中国人向けの美術塾である東京藝術研究所を立ち上げました」という児玉代表。ところが新型コロナウイルス感染症によって中国人留学生が激減し、経営的に窮地に立たされた。仕方なく手探りでオンライン授業を実施したのだが「オンライン授業を事業の中心に据えれば、人員や教室などのインフラを整えなくても規模拡大が容易であり、来日前の中国人学生に対してもサービスを提供できることに気づいたのです」(児玉代表)。

開発期間中の振り返り

留学生が戻りはじめたことで一旦は閉鎖した塾の再開を決意

塾を一旦閉鎖してオンライン配信で授業を行っていた児玉代表は、コロナ禍が落ち着き留学生が戻ってきたことから再び事業再開を決意。経営的に打撃を受けていたため、この助成事業を利用することとした。「右肩下がりの時に助成を受けても無意味です。ちょうど回復のきざしが見えてきたところで、助成を受けるには良いタイミングでした。また、そのような時に会社経営経験のあるコーディネーターが伴走してくれることにも魅力を感じました。当社のような小さな会社では、個人的に優秀なコンサルタントに依頼する資金はなく、資金繰りや先行きのことを1人で悩んでいると、どうしても希望的な数字で考えてしまいがちでしたから」(児玉社長)。

コーディネーターのアドバイスを受けて事業ドメインを再定義

コーディネーターのアドバイスを受け最初に取り組んだのは資金繰りの改善だ。次に学生のヒアリングを行ったところ、今までは考えてもいなかった、彼らが思い描く「合格した後の夢」「日本で望む幸せな生き方」を知ることができ、それに合わせて事業ドメインを再定義した。「通常の予備校は卒業すると関係が切れますが、私は日本で頑張っていくクリエイターたちも支えたいと思っており、今期からは卒業生のコミュニティ作りや紹介制度など取り組んでいます。公社の非常に手厚い伴走支援で、勇気をもらい、また自分1人では見えなかった大きなマーケットが何となく見えてきたところです。すでに成果も出始めています」(児玉社長)。

自社の強みを対象にアピールするためにWebサイトを動的に改善

「これまで塾のPRは美術大学のオープンキャンパス来る中国人学生に紙のリーフレットを配るといった非常に原始的な方法でした。そこで正攻法のPRを検討しました」(児玉社長)。Webサイトを動的なものへと改善し、授業の風景やフィールドワーク、展示演習などの様子を画像つきで掲載。例えば「展示演習」は同塾が力を入れている活動の1つであるが、学生は自分の作った大型作品をギャラリーで展示できる。これは美術系大学受験では必須であるポートフォリオの紹介での見栄えがよく、また日本在留の芸術ビザの活動実績の1つとしてカウントされる。この改善で、中国にいる学生たちと保護者にこういった同塾のメリットが伝わるようになった。

これからのビジョン

アジア圏へ事業拡大し、日本の地方の教育格差是正の力になりたい

「日本政府の方針もあり、美術系大学はますます留学生に人気が高まるジャンルです。私は今回の開発を生かして、今後は韓国やマレーシアなどのアジア圏への事業拡大も視野に入れています。それは学生数減少に悩む日本の大学に対して1つの解決策を示すことであり、日本人学生の海外留学支援にもつなげられ、双方向の留学事業の道を拓くことになります。また、このサービスは日本語で展開しているため、日本国内の教育環境が充実していない地域にも届くサービスになる可能性も秘めているのです。CSRではないですけれど、当社の会社として果たすべき責任、社会に対する貢献として、地方の教育格差是正の力になりたいと思います。また、日本人の海外留学支援も行い双方間での学びの機会を作っていきたいと思います」 (児玉社長)。

会社情報

| 社名 | 株式会社わっしょい [東京藝術実験室(TOKYO G LABORATORY)] |

|---|---|

| 代表者 | 代表 児玉 覚生 |

| 所在地 | 東京都台東区谷中3丁目11-12 |

| 事業概要 | 2019年創業。中国人留学生向けの美術予備校事業「東京藝術実験室(TOKYO G LABORATORY)」を運営。また同事業に加え、株式会社松屋や女子美術大学等にて社会人向けのビジネススクールの運営などの事業も展開。 |

| 主な製品やサービス | * |

| URL |

https://www.glab-plus.tokyo/ |

代表者情報

代表 児玉 覚生

東京藝術大学先端芸術表現科卒業。政策研究大学院大学在籍。横浜トリエンナーレ05、F/T09春、混浴温泉世界09などでアートカフェ活動を行う。地域の文化行政や政治活動にも注力し、北地区文化振興財団非常勤職員、参議院議員公設第二秘書、三菱一号館美術館職員(三菱地所株式会社)などを経て現職。