令和7年度 社会実装参画による多摩イノベーション創出事業

大学・研究機関等が行う研究成果に基づいた製品開発への参画により、都内中小企業の次世代産業等への参入や先端技術開発を支援する事業です。両者の連携機会を創出し、共同開発に向けた資金面でのサポートも行います。

- 事業紹介チラシはこちら

(PDFファイルをダウンロードできます。)

1.事業目的

大学・研究機関等が行う研究開発の社会実装(※)への参画を支援することにより、中小企業の次世代産業等への参入、先端的な技術開発など、イノベーション促進を図る事を目的としています。

※当事業では研究成果に基づく製品開発を指します。

2.事業概要

-

1.大学・研究機関等と中小企業とのマッチング

研究成果に基づく製品開発を目指す大学・研究機関等と、都内中小企業との連携機会を創出します。大学・研究機関等が共同開発先に求める要件(技術ニーズ)を元に、対応する技術(技術シーズ)を保有する都内中小企業を探索し、両者の面談の場をセッティングします。 -

2.両者の協働開始に向けた専門家によるアドバイス

大学・研究機関等と中小企業が良好なパートナー関係を築けるよう、開発開始の前後で技術、契約(NDA含む)、知財、プロダクトデザインなどの専門家を派遣し、中小企業の希望に応じたアドバイスを実施します。共同開発に向けた両者の合意形成や、製品開発に向けたサポートを行います。 -

3.共同開発等に対する経費の補助

1、2の支援を受けて共同開発に取り組む際に、開発や実証実験の経費を助成します。

3.利用要件

-

当事業では、大学・研究機関等の社会実装プロジェクトのうち、以下の要件を満たすものを対象とします。

- (1)大学・研究機関等が自らの研究成果に基づいた製品の構想を有していること

- (2)開発製品の対象市場やユーザーが、社会課題や市場ニーズを基に想定されていること

- (3)中小企業に求める要素技術が明確であり、双方が開発作業に携わる共同開発案件であること

-

「大学・研究機関等」とは、大学、研究機関、高等専門学校、大学発ベンチャー企業、社会実装を推進する事業会社などを指します。

-

「大学発ベンチャー企業」とは、社会実装の起点となる研究開発を実施していた研究者等が所属または顧問契約等を締結しており、かつ次の(1)~(3)のいずれかを満たす企業です。

- (1)大学の研究成果に基づく技術や特許等を事業化する目的で設立された企業

- (2)大学の研究成果に基づく技術移転を受けた企業

- (3)大学からの出資や大学関係者の役員就任等の関係がある企業

-

「社会実装を推進する事業会社」とは、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律に基づき、国立研究開発法人等が自らの研究開発成果活用のため設立または出資した法人です。

-

専門家の派遣および助成金の申請対象者は、当事業において、大学・研究機関等の共同開発先として決定した都内中小企業です。

以下の(1)~(3)を満たす中小企業を対象としています。(助成金の申請要件は募集要項をご確認下さい)- (1)東京都内に登記簿上の本店又は支店があること

- (2)中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であって、国内外の大企業が実質的に経営に参加していないこと

- (3)東京都内で実質的に事業を行っている事業者であること

4.対象とならない事業の例

- 大学・研究機関等が製品の構想を有していない事業(中小企業が自社の事業や製品開発のために大学・研究機関等に協力を依頼している事業)

- 開発対象製品に大学・研究機関等の研究成果が用いられていない事業

- 大学・研究機関と中小企業の一方のみが開発業務を担う、もしくは開発の主たる部分を第三者に委託する事業

5.支援の流れ

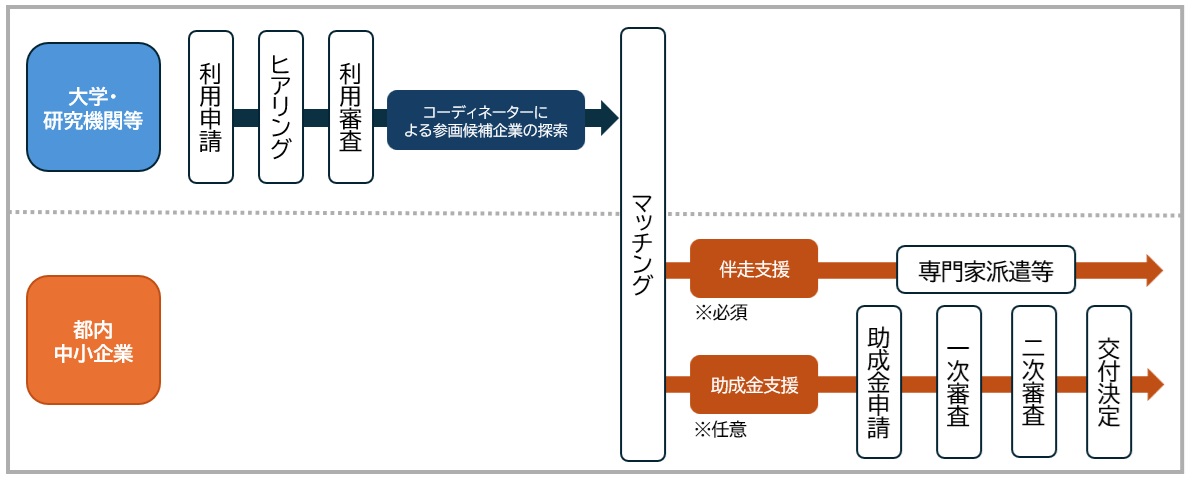

大学・研究機関等からの利用申請をもとに審査を実施し、利用対象となったプロジェクトについて、中小企業とのマッチングを実施いたします。製品の構想と技術ニーズを伺い、パートナー候補となる中小企業との面談の場を設けます。マッチング後には、知財、契約の専門家派遣等の伴走支援を行い、製品化に向けた体制整備をお手伝いいたします。

試作開発に要する経費の補助を希望される場合は、マッチング成立後に助成金の申請を受け付けます。(助成金は伴走支援の対象企業のみ申請が可能)

- ※マッチングや伴走支援のみのご利用は可能ですが、助成金のみのご利用はできません。

- ※助成金申請の1カ月前までに、大学・研究機関等が当事業の利用審査を通過されていることが、助成金の申請要件となります。

- ※大学・研究機関等の利用審査については、当ページ下部より利用申し込みをいただいてから、認定審査の通過まで1~2か月程度を要します。

- ※既に大学・研究機関等が特定の中小企業との共同開発を予定している場合、ヒアリングや利用審査を経て公社による伴走支援の必要性が認められれば、当事業の利用対象となります。

- ※助成金は、都内中小企業と大学・研究機関等との共同申請となります(申請主体は都内中小企業)。助成金の二次審査(面接審査)などには大学・研究機関等にも同席いただきます。

6.助成金の内容

| 助成対象 | 大学・研究機関等の研究成果にもとづく製品化に向けた共同開発や実証実験など

|

|---|---|

| 助成対象者 | 大学・研究機関等と共同開発などを実施する都内中小企業

|

| 助成対象期間 | 令和8年3月1日から最長2年間 |

| 助成率 | 助成対象と認められる経費の2/3以内 |

| 助成限度額 | 5,000万円 |

| 助成対象経費 | 原材料・副資材費、機械装置・工具器具費、委託・外注費(共同研究・開発費、技術指導費を含む)、直接人件費、 産業財産権出願・導入費、不動産賃借費(実証実験等) |

| 申請期限 | 令和7年11月14日(金)

|

| 助成金申請方法 | 助成金の申請手続きにつきましては、伴走支援対象のうち、助成金申請を希望する企業に対して別途ご案内致します。 |

募集要項・申請書様式

助成金の仕組み・申請書作成のポイント

助成金申請が初めての方や、助成金の仕組みについて詳しく知りたい方は助成金解説ページをご覧ください。

※申請にあたっての必読事項

申請は、国が提供する電子申請システム「Jグランツ」にて受け付けます。

Jグランツを利用するには事前に「GビズIDプライムアカウント」の発行が必要です。

下記URLからgBizIDプライムを作成してください。

https://gbiz-id.go.jp/top/

マニュアルは下記URLを参照してください。

https://gbiz-id.go.jp/top/manual/manual.html

GビズIDの発行には、2~3週間かかりますので、申請期日に対して余裕を持って事前登録をお願いします。

7.申込者情報のお取り扱いについて

-

利用目的

- 1.当該事業の事務連絡や運営管理・統計分析のために使用します。

-

2.経営支援・技術支援等各種事業案内やアンケート調査依頼等を行う場合があります。

- ※上記2を辞退される方は、当該事業担当者までご連絡ください。

-

第三者への提供(原則として行いませんが、以下により行政機関へ提供する場合があります。)

- 目的1:当公社からの行政機関への事業報告

- 目的2:行政機関からの各種事業案内、アンケート調査依頼等

- 項目:氏名、連絡先等、当該事業申込書記載の内容

-

手段:電子データ、プリントアウトした用紙

- ※目的2を辞退される方は、当該事業担当者までご連絡ください。

-

「手続サクサクプロジェクト」への参加のお願い

本申請等においてご提供いただいた法人情報等について、東京都によるデータ収集にご同意いただいた場合は、上記1.及び2.にかかわらず、今後、東京都及び東京都政策連携団体、東京都事業協力団体が行う各種補助金等の申請手続の際にデータ入力を省略可能とする取組に利用させていただきます。

▶手続サクサクプロジェクトの詳細はこちら

東京都によるデータ収集に関する同意につき、ご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

※個人情報は「個人情報の保護に関する要綱」に基づき管理しておりますので、ご参照ください。

8.お申込み方法

お申込み方法(大学・研究機関等)

都内中小企業との共同開発等を希望される方は、以下のエントリーフォームよりお申込み下さい。詳細をお聞きするため追ってご連絡いたします。マッチングや伴走支援などは時間を要しますので、余裕をもってお申込みください。

https://forms.gle/wwFA1LY7sgb9oFQy6

※中小企業のお申し込みについて

本事業は大学・研究機関等の技術ニーズに応じてマッチングを実施しておりますので、中小企業のニーズに基づくマッチング等のご要望は承っておりません。

マッチングの際に参画候補となるのは、主として以下の事業に中小企業として登録済みの企業です。大手企業との技術連携を目的としたマッチングイベント「新技術創出交流会」等の趣旨をご確認いただいた上でお申込みください。

【多摩イノベーション総合支援事業】https://tama-innovation.jp/

助成金の申請手続きにつきましては、本事業において大学・研究機関等とのマッチングが成立した企業等を対象に別途ご案内いたします。

□ 問い合わせ先 □

(公財)東京都中小企業振興公社 多摩支社

社会実装参画による多摩イノベーション創出事業担当

〒196-0033 東京都昭島市東町3-6-1産業サポートスクエア・TAMA内

TEL:042-500-3901

E-mail:tama-jisso【AT】tokyo-kosha.or.jp

※迷惑メール対策のため、「@」を【AT】としています。

採用情報

採用情報 よくあるご質問

よくあるご質問 サイトマップ

サイトマップ English

English