no.215

細胞を測り幅広い分野での社会貢献を目指す

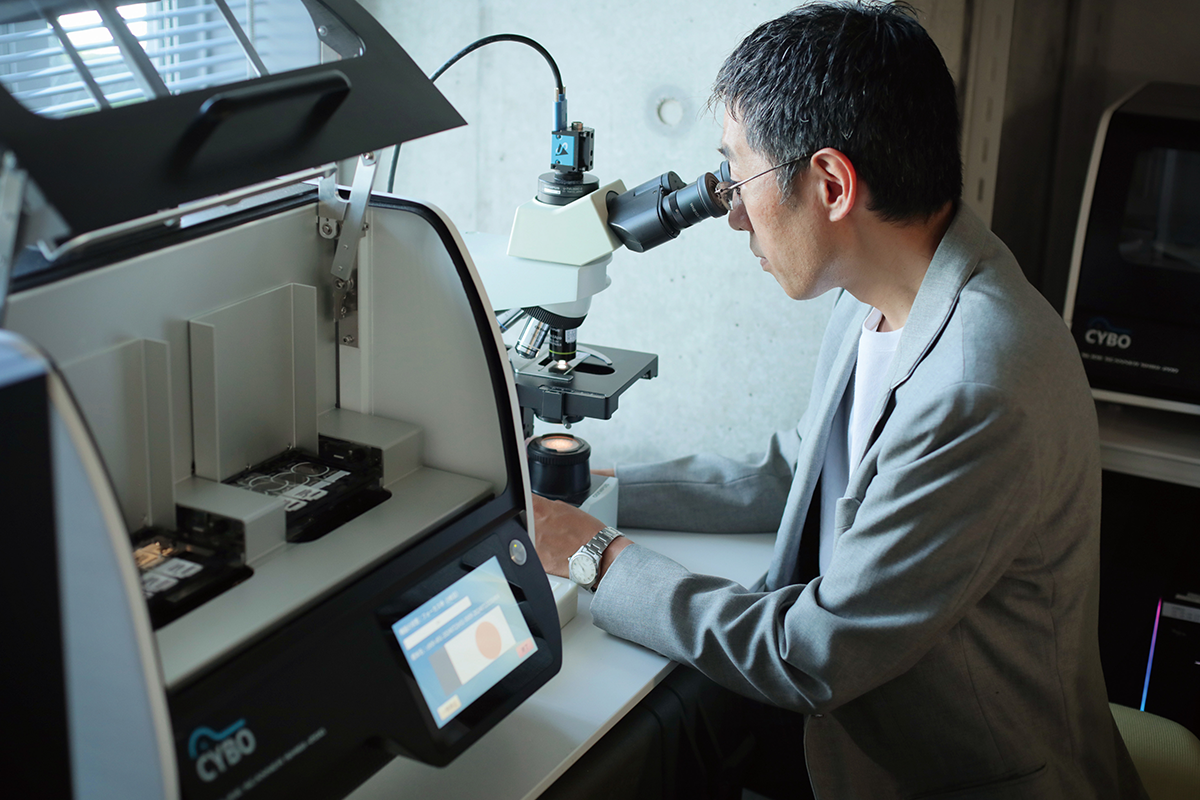

代表取締役社長の新田 尚氏は東京大学在学中、細胞の活性を計測する機械を開発するスタートアップに参加。大手メーカーに転職して細胞解析関連の事業に携わった後、CYBOを創業した。「私たちの体から食べ物、衣服など、天然由来のものはすべて『細胞』でできています。そのため、細胞計測の事業は幅広い分野で貢献できるのです」(新田氏)

細胞を測る技術で勝負するスタートアップ

CYBOをひとことで表すと、「細胞を測る技術を開発するスタートアップ」だ。2024年には細胞の精密な立体画像を撮像する新製品「CYBO Scan(サイボ・スキャン)」をリリースし、注目を集めている。

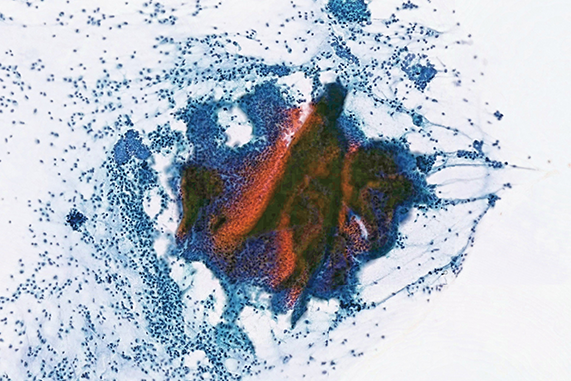

「現時点における細胞のデジタル画像は精度や立体感が低く、医師の方々が自信を持って診断するには不十分です。そのため、今も医療現場では細胞検査のデジタル化が進まず、診察の効率を下げています。そこで当社が持つ高速撮像技術やAI技術を生かし、大量の細胞画像を素早く高精度に処理するソリューションを提供することで、まずは医療分野での貢献を目指しています」(新田氏)

リソースの投入先を決めるのが経営者の役割

CYBOにはCYBO Scanにも使われている細胞解析技術だけでなく、特定の細胞を物理的に取り出す技術もある。新田氏は当初、後者の技術を使った製品「ENMA」に重きを置いていたが、途中からCYBO Scan側の技術にリソースを割くようになった。

「例えるなら、ENMAは最先端技術でできたF1カーで、CYBOScanは社会性とニーズが大きい軽トラのような存在です。高度な技術でも顧客に求められなければ無意味ですし、当社には2つのプロジェクトを並行して進める体力はありません。そこで、限られた社内リソースをニーズのある製品に振り分け、ENMAをいったん棚上げにしようと決めました。

思い入れのあるプロジェクトを止めるのは難しいことです。しかし、開発状況や顧客の反応、社会の状況などをよく観察しながら、必要な時には決断するのが、経営者の大事な役割だと私は考えています」(新田氏)

AIを活用して細胞画像を高速・高精度に処理するためのソフトウェア、ハードウェアを共に社内製作できるのがCYBOの強み

将来は医療以外への進出も視野に入れる

幼い頃は「科学少年」で、大学時代から生物に関心を持つようになった新田氏。ベースには常に、科学へのリスペクトがある。

「製品作りに取り組むとき、目の前のお客さまが求めることは大切にします。一方で、『この製品って、10年後にも必要とされるものかな?』という考え方もするのです。科学とは、先人の知恵が積み重なって作られた文化。その歴史やコミュニティを大切にしつつ、科学の進化に役立つ仕事をしたいです」(新田氏)

CYBOが目指すのは、単なる細胞計測機器の開発にとどまらない。測った細胞のデータを集めて分類し、それらをデータベース化したプラットフォームを作ることで多くの人に役立とうとしている。

「現在は子宮頸がん検診や血小板活性化検査など医療分野での利用が主ですが、細胞というものは実に幅広い分野と関わりがあります。いずれは環境やエネルギー、食物などにも進出したいですね」(新田氏)

「CYBO Scan」で撮影したがん細胞標本の画像。従来デジタル化は 困難だった立体構造が容易に観察可能で、より正確に診断を下せる

公社への提出書類が貴重な資料に

CYBOはこれまで、公社の「新製品・新技術開発助成事業」と「TOKYO戦略的イノベーション促進事業」を利用した。また、外国意匠・商標や外国特許の出願費用助成事業も使っている。

「モノを作ってはじめてわかることはたくさんあります。当社も試作品の画像を医師に見せ、具体的な意見をいただいたことで必要な技術を見極めて前進できました。公社の助成金がなければ試作品づくりが滞り、開発全般が遅れていたかもしれません」(新田氏)

公社を利用する際、書類の提出を求められる機会は少なくない。これは手間がかかるが、一方でメリットもあるのだと新田氏は指摘する。

「当社は創業間もない時期に助成を受けた後、成果報告をレポートにまとめたことがあります。このときにどんな評価試験を行い、どんなデータが得られたのかきちんと記録していたことが、後で大いに役立ちました。スタートアップは目の前の業務に追われ、データの記録や仕事の振り返りをおろそかにする傾向があると思うのですが、公社への提出書類がそうした記録作業のベースになりました」(新田氏)

利用事業 : 新製品・新技術開発助成事業

実用化の見込みのある、新製品・新技術の研究開発にかかる経費の一部を助成します。

https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/shinseihin.html

利用事業 : TOKYO戦略的イノベーション促進事業

都内中小企業等が「イノベーションマップ※」に基づき、自社のコア技術を基盤として、社外の知見やノウハウを活用して行う革新的な技術・製品開発を支援する助成事業です。

※イノベーションマップとは、東京が抱える課題を解決するため、成長産業分野における開発支援テーマと技術・製品開発動向等を示したものです。

https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/tokyo-innovation.html

上記2事業のお問い合わせ

助成課 TEL:03-3251-7894・7895

※2事業とも令和6年度の申請受付は終了しました