中小企業人的資本経営支援事業 事例紹介

社員の健康管理は会社の生命線

日本ナレッジスペース株式会社

<会社概要>

設立:2014年

所在地:東京都港区新橋6丁目20-1 ル・グラシエルBLDG.1 3F

資本金:5,000万円

従業員数:159名

事業紹介:

顧客のシステム開発に対しての技術支援を行うシステム・エンジニアリング・サービス(以下、SES)企業で、基本はエンジニアである社員が顧客企業に常駐し、技術を提供する事業を展開している。顧客は、金融、製造、流通など多岐にわたる業界の大手企業、中小企業等である。同社は、社員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践する「健康経営」に注力している。

URL:https://www.jpn-ks.co.jp/

代表取締役社長の松岡竜邦氏、経営企画課の桒原健一氏にお話を伺いました

松岡社長がグループ会社の役員を経て日本ナレッジスペース株式会社を創業したのは、2014年のことだった。かつてメーカーで営業職をしていた松岡社長は、エンジニアの同僚とともに顧客先を訪れ、製品を提案するスタイルで営業活動を行っていた。その際、同僚のエンジニアが疲弊している様子に心を痛めていたという。この経験が契機となり、「エンジニアに優しい会社を作りたい」という想いが芽生えたのだそうだ。創業当時、こうした目標を掲げる企業はほとんど存在せず、また現在ほど「健康経営」が注目される時代でもなかった。

創業当時は資金的な制約もあり、社員の健康や能力開発への取り組みを十分に実現することは難しかった。しかし、2017年には残業時間削減の目処が立ち、それを契機に加速度的に福利厚生制度の導入と充実が進んだ。その結果、現在では、大小合わせて60を超える福利厚生制度を整備するまでに至っている。

松岡社長は、同社のサービスは人間が創造性を発揮して行うことで価値が生まれるため、その基盤となる「人」に対して積極的に投資する必要があると考えている。まさに人材を「資本」として捉え、その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値の向上を目指す「人的資本経営」を実践している。

経営視点で動ける中核人材の活躍

同社は、健康経営の一環として長時間労働の削減に取り組み、月残業時間の平均値だけでなく、中央値(小さい順に並べた時の真ん中のデータ)も算出してホームページで公開している。導入当初の目標は月平均20時間程度だったが、現在では通年で月平均10時間を下回るまでに削減。さらに、月の中央値が3時間弱という驚異的な数値を記録することもあり、その成果には驚きを隠せない。

加えて、外部への残業時間公開にとどまらず、内部向けに「残業時間予測」を行う仕組みも導入することにより、社員の働き方をより効果的に管理し、健康的な労働環境の維持に努めている。

これらの取り組みは、桒原氏の発案と仕組みづくりによって始まったという。大学でAI(人口知能)にかかわる分野を専攻していた桒原氏は、そのスキルを活かして、「社員のためになるデータ活用をしよう」と考え、残業時間の公開と予測システムを実装したのだ。

桒原氏が同社に入社したのは2018年。当初はエンジニアとして顧客先に常駐していたが、数年後にはバックオフィスに異動することとなった。当時、松岡社長は経営に加え、営業、経理、総務、さらには給与明細の作成まで一人で担っていた。しかし、桒原氏がバックオフィスに加わったことで、一部の業務を任せられるようになっただけでなく、残業時間削減の仕組みが生まれ、福利厚生制度の導入スピードが一気に加速したという。

社員も発案、みんなの福利厚生制度

同社は、健康支援や教育・能力開発など、幅広い観点から60を超える福利厚生制度を提供している。

特に健康支援の福利厚生制度が充実しており、2024年には「デンタルケア補助制度」を導入。この制度は、社員と配偶者に電動歯ブラシと毎月の替え歯ブラシを全額会社負担で支給するもので、配偶者からも高い評価を得ている。また、「規格外野菜」を社員の家庭に届ける「野菜摂取補助制度」も好評を博している。さらに、オーダーメイド枕プレゼント制度、マッサージ手当、遺伝子検査制度、バーチャル社員食堂など、ユニークな福利厚生制度が目白押しである。2024年度には、新たに「女性の体調維持補助制度」と「トレーニングジム制度」を導入。オンラインでのピル診療や低用量ピルの無償提供、スポーツクラブの利用補助など、取り組みを拡大している。「社員の方からも声が上がってきますね」と松岡社長は続ける。健康支援分野における「視力ケア補助制度」は、同社の社員から寄せられた要望をもとに制度化されたものだという。

このように、社員の意見が制度に反映される仕組みは、組織風土の醸成を促進する重要な要素といえる。

また、教育・能力開発では、IT教育サービスの研修受講や、Web辞書サービスを使用して、技術書読み放題の電子書籍サービスを提供している。さらに、70以上の資格取得報奨金制度やビジネス書・教養書読み放題制度もあり、社員のスキル向上を積極的に支援している。

同社の福利厚生制度は柔軟性が高く、利用時に事前申請を必要としない点が特徴だ。例えば、仕事用の衣服購入後に領収書を提出するだけで「身だしなみ補助制度」を利用できる。また、一度導入された福利厚生制度が一度も廃止されたことがないことも注目に値する。その理由は、たとえ現在は使われていない制度であっても、将来的に誰かが利用する可能性があるためだ。松岡社長は「削った制度はひとつもない」と胸を張って語る。

採用応募数の増加、社会的評価の獲得、優秀な人材の確保、そして業績向上

これまで紹介してきた取り組みの成果について尋ねると、松岡社長は開口一番、「やはり、採用への応募数が圧倒的に増えましたね」と、満面の笑顔で歯切れよく答えた。2024年度は1,400人から1,500人ほどの応募があったという。「毎月120人から130人程度の応募が来ています。そして、その中から年間でおよそ50名から60名が採用に至っています」。なお、同社では、エンジニアの採用・入社後に、本人の希望に応じて営業が獲得してくる仕事とのマッチングを行っており、この取り組みも社員の定着や育成につながっている。

さらに松岡社長は続ける。「加えて、さまざまな認定や賞をいただけたことも大きな成果です。」

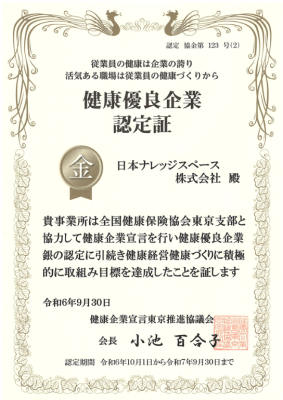

2024年に3年連続で「健康優良企業(金の認定)」を取得し、「第11回ホワイト企業アワード」を受賞した。

また、経済産業省の「健康経営優良法人(ブライト500)」にも2019年から継続して認定されるなど、数々の認定・賞を獲得している。情報通信業界でこれほど多くの認定・受賞を重ねる企業は非常に珍しく、同社の存在感は際立っている。

一方、社内的な成果について松岡社長は、「優秀な方が残ってくれるようになりましたね」と人材定着への効果も語る。働き続けて欲しいと思った社員の退職するケースが、少なくなったという。優秀な社員を確保できていることが、会社の好業績にも大きく寄与していると実感している。

社員のWell-beingが社員と会社の未来を拓く

松岡社長に今後さらに取り組みたいことを尋ねると、間髪を入れずに「人材育成」という答えが返ってきた。「エンジニアのスキルを最大限に活かせるよう、会社ができるだけ支援し、健康を維持してもらえば、社会がどのように変化しても、リタイアする時期が来るまで安心して生きていけると考えています。在職中にそうした支援をしっかりと提供し、社員が平均寿命に近づけるよう健康で、ハッピーリタイアを迎えられるようにしたいと思っています。」と、社員への思いを語った。

松岡社長は、社員一人ひとりの人生を見据えた支援を通じて、次の一手を模索している。同社の取り組みは、単なる企業成長にとどまらず、社員の未来をより良いものにするための道筋を築く「Well-being」につながっていく。

取材協力:本村 公一

※本記事は、2024年11月時点の情報です。

採用情報

採用情報 よくあるご質問

よくあるご質問 サイトマップ

サイトマップ English

English