中小企業人的資本経営支援事業 事例紹介

ワンチームで支え合えるからこそ、建設現場で女性も活躍できる

立花建設株式会社

<会社概要>

設立:1974年

所在地:東京都練馬区高野台2-27-25

資本金:5,000万円

従業員数:46名

事業紹介:公共建築物の工事を中心に、個人宅のリフォームまで幅広く手掛けている。

技術力や安全面に対する信頼の積み重ねから、特に学校や役所、都営住宅、公園といった公的設備に数多くの実績がある。

URL:https://www.tachibana-kk.co.jp/

代表取締役の立花武士氏にお話を伺いました

立花建設は、1974年に創立した建設会社だ。小規模住宅の建築から事業を始め、2000年代に大型の公共施設の建設事業に参入。新卒・中途社員の積極的な採用・育成と高い技術力により受注を拡大し、2024年には創立50周年を迎えた。

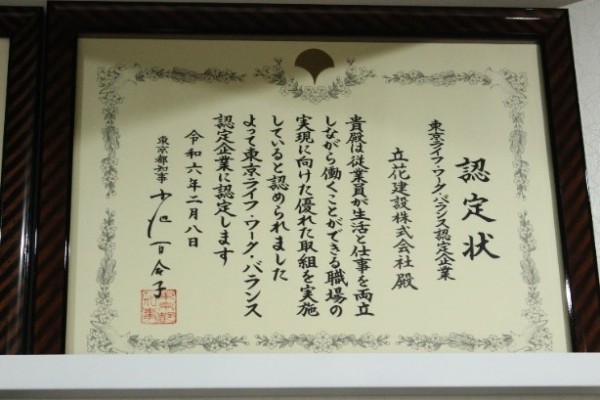

優秀な人材が入社し、働き続けてもらうには、働きやすさが重要と考え、働く環境の整備をいち早く進めてきた。特に、男性中心になりがちな建設業界において、女性活躍を推進するために女性の働きやすさにも配慮しており、令和元年度「東京都女性活躍推進大賞」で優秀賞受賞また、令和5年度「東京ライフ・ワーク・バランス認定企業」に選ばれている。

女性目線を取り入れることで働きやすい環境を実現

同社の多くの建設現場には、女性専用のトイレや更衣室がある。建設業界の現場は一般的に男性が多いこともあり、このような光景は珍しい。

きっかけは、施工担当者として女性の新入社員が入社したことだった。「現場のトイレはきれいとは言えませんし、男女兼用では使いにくいという意見が出ていました。」立花社長は、設置の経緯を語る。

女性社員の意見や視点を取り入れるため、月1回、工事部の女性社員のみが集まる会議を開催している。女性専用の更衣室は、この会議で出た意見が発端となり、実現したものだ。その他に、建設現場で着用する作業着のデザインの見直しも行った。以前は、女性の作業着も男性と共通の薄いグレーの服だったが、色味を濃いものに変え、デザインも女性向けに改めた。

このように女性の目線を取り入れた改善が功を奏し、建設現場を担当する工事部の女性は、10年前には2人だったが、現在は7名にまで増えた。工事部全30人中、およそ4分の1を占める。

女性社員の採用や長期雇用にあたり、配慮すべきことを聞くと「育児休暇や時短勤務の制度を、利用しやすいように整備する必要があります。」と立花社長。

配慮が必要な一方で、女性が建設現場で活躍する効果は大きい。まずは、現場が整頓され、きれいになることだ。加えて、細やかな気遣いにより、現場でのコミュニケーションが円滑になり、結果として男性社員も含め、全体としてより働きやすい環境になることも多いという。

社員の意識を変える、ワークライフバランスの推進

同社では、働きやすさを向上するため、ワークライフバランスに配慮した取り組みも積極的に行っている。始めたのは2016年から2017年頃。まずは、社会保険労務士を講師に招き、社員にワークライフバランスの重要性を知ってもらうことから始めた。しかし、直ぐには受け入れてもらえなかったという。「もっと働けということか」中には誤解するような反応も見られたが、推進のための仕組みづくりを続けた。

例えば、時間外労働の削減。それまで出退勤は、出勤日を月に1度まとめて社員に自己申告してもらっており、時間単位での管理は行えていなかった。そこで、日々の出勤と退勤時にメールで報告をしてもらうことにしたところ、時間に対する意識が向上し、徐々に時間外労働は減っていった。また、他の社員の勤務状況が見えるようになったことで、社員同士が互いの繁忙を気遣うようにもなったという。現在では勤怠管理システムを導入し、総務部が勤務時間を一括管理しており、時間外労働時間が一定を超えた社員には注意を促している。更に、毎週水曜日をノー残業デーに設定。社長自ら率先して利用し、社員への理解を図るなど、労働時間の適正化に継続的に取り組む。工期によっては繁忙が避けられない場合もあるが、リフレッシュ休暇制度を導入して、繁忙期後の利用を勧めている。

社員の技術力と自信につながる資格取得の支援

生活と仕事のバランスをとり、限られた労働時間で成果を上げるには一人ひとりの能力、技術力の向上も欠かせない。同社では従来から、競争力を高めるために社員育成に力を入れてきた。

例えば、資格取得を促すために資格試験合格者に報奨金を贈る制度がある。何回目の試験で合格したかによって金額に傾斜をつけることで、取得のモチベーションを高める工夫もしている。また、試験日の1ヶ月ほど前からは、社内で勉強会も開く。同じ資格試験を受ける社員が一同に集まり、一緒に学習をするというものだ。「一緒に勉強することで、社員同士が教えあったり、自分も合格したいという気持ちが芽生えたりします。」結果として、合格率は以前より上がってきているという。資格取得の効果は技術力だけに止まらない。「社員に自信がつき、前向きに取り組むようになる。」立花社長は、会社として取得を支援することの意義を改めて強調した。

その他にも、特殊工法を用いた現場を見学する会や、消費税やインボイス制度など、その時々で必要な最新知識について社内講習会を開くなど、会社や部門が率先して社員に学ぶ場を提供している。

協力し合える関係をつくる社内コミュニケーション

立花社長にとっての理想の会社像を尋ねると、「温かい会社です。社員の皆さんが協力しあえる、『ワンチーム』の会社。言いたいことが言えない、悩みを抱える社員がいる状況で、会社は大きくなれません。」と穏やかな口調で答えてくれた。

背景には、建設業界ならではの事情もある。建設業界では、多くの社員がそれぞれ異なる建設現場で勤務するため、特に若手社員などは気軽に相談することができずに孤立しやすい。そのため、同社では離れた場所でも、協力しやすい人間関係をつくるため、意図的にコミュニケーションの機会をつくっている。

ひとつは、全社に宛てた毎朝の投稿だ。全社員は、10時までにビジネスチャットツール上で投稿することになっている。投稿に決められた内容はないが、挨拶の他、仕事の状況や本人の体調などが投稿されることもあるという。また、社内向けのメールマガジンを2017年頃から毎日発行し続けている。内容は、各社員が担当する現場や会社によるお知らせから、社員の誕生日祝いまで幅広い。メールマガジンの作成を手掛ける総務部担当者によれば、メールマガジンや毎朝の投稿は、離れた現場にいる社員が互いの日々の様子を知る機会となっているという。

他にも、毎月工事部の社員が一同に会し、業務の改善に向けた議論や講習会を行う「工事部会議」、業務時間外で3か月に1回行う「慰労会」など、会社主催で社員が交流する場を設けている。慰労会の場では、若手社員が日ごろ顔を合わせる機会の少ない先輩社員に相談する様子や、逆に先輩社員から若手に声をかける様子も見られるそうだ。

このように、オンラインとオフライン、オンとオフを組み合わせた多様なコミュニケーションの機会は、社員同士が日ごろから気軽に相談し、助け合える組織を支えている。

「ワンチーム」の会社づくりが社員の自主性を育む

「社員の自主性をもっと高めたい。」そう考える経営者は少なくない。その中で、同社は社員自身が会議で話し合うテーマを持ち寄る、互いに協力しあうなど、能動的に取り組んでいる。立花社長が経営者として意識していることは、「きっかけをつくること」。議論の場をつくる、コミュニケーションをとりやすい仕組みをつくる。すると、社員自らが考え、動いてくれるという。

「雇用の拡大と、更なるDXの推進」今後の更なる発展に向けた課題をこう掲げる立花社長。社員の自主性を引き出す仕組みを生かせる同社だからこそ、これからも「ワンチーム」で、着実に取り組んでいくに違いない。

取材協力:山田 美鈴

※本記事は、2025年1月時点の情報です。

採用情報

採用情報 よくあるご質問

よくあるご質問 サイトマップ

サイトマップ English

English