中小企業人的資本経営支援事業 事例紹介

自立した社員を育てる仕組みが会社の未来を形づくる

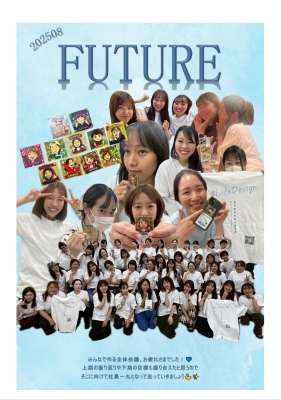

株式会社アメージング・フューチャー

<会社概要>

- 設立:2007年

- 所在地:東京都杉並区荻窪5-30-12 グローリア荻窪4階

- 資本金:500万円

- 従業員数:60名

- 事業紹介: 女性専用フィットネスクラブの運営を主な事業としており、東京都、埼玉県で14店舗を展開している。その他にこれまで自社が培ってきたノウハウを生かし、フィットネスインストラクターの養成・派遣、クラブ運営やSNSを使った採用活動などのコンサルティングも手掛ける。「自立した女性を増やしたい」との創業時からの社長の思いにより、社員は全員女性である。

-

URL:https://amazing-future.net/

代表取締役社長の大田原裕美氏、ブランドコミュニケーション部の迫田文乃氏にお話を伺いました

社員自らが人生や仕事の目標を定め、仲間に支えられて実現する。やがてその社員は組織を支える存在となり、会社も成長する——会社として一つの望ましい姿ではないだろうか。

これを体現しているのが同社である。現在19期目を迎え、2025年5月度の売上はコロナ禍前の1.7倍と業績は好調だ。その背景には、社員に寄り添い、成長を促す同社独自の仕組みがある。

「女性として望むプライベートを実現しながら、一生成長できる会社を作りたい」同社は大田原社長のこの思いから始まった。新卒でコンサル会社に就職し、深夜まで仕事に没頭する中で「仕事が自分の可能性を広げてくれる」と働く魅力を感じた。一方で、「子どもを持ち、育てたい」との思いもあった。当時は仕事と家庭生活を両立するロールモデルが見つからず、「自分が実現できる会社を作ろう」と29歳で独立を決意する。

会社の基盤を支える“自分が主役”のライフプラン設計

同社におけるキャリアとは「代えのきかない存在になること」を意味する。

男女平等やジェンダーレスの意識は広がったが、今なお女性は子育てなどライフイベントの影響を受けやすい。そのため、会社も女性たちも“代えのきく”補助的役割を選びがちだと大田原社長は指摘する。主導的な役割で働き続けるには、働き方に制約がかかる前にキャリアを積み、会社に必要とされる人材になっておくことが重要だという。

そこで鍵となるのが、ライフプラン設計だ。同社は2009年頃から全社員にこの仕組みを導入してきた。

ライフプランは、私生活と仕事のバランス計画である。まずは結婚、出産や趣味など、私生活で叶えたいことから書き出す。必ずしも計画通りにはいかないが、「いつまでに何をしたいか」そのために、仕事では「どのような役割を担い成果を出すか」を考えることは、キャリアプランにつながっていく。同社のライフプラン設計には3つのステップがある。初めは「人生のコース選択」だ。「仕事と家庭の両立」「DINKS(子どもを持たず夫婦で働く)」など6コースがある。示されている各コースの利点とリスクを理解し、主体的に選ぶことが肝要である。その選択を基点に、5〜10年後の長期目標を立て、2年後まで毎月の行動計画へと落とし込む。

社員は入社後程なく同プランを作成することになるが、初めからスムーズに書けることは少ない。そのため、まず先輩社員のプランを参考にしてもらう。「最初は先輩の“写し”に近く、皆が『3年後にはマネージャー』と書いています」大田原社長は笑顔で答える。

その後半年間は上司と毎月面談を行う。「なぜ将来上司になりたいのか」「なぜ家族にとって自分が働き続けることが良いのか」こうした対話を重ね、画一的な“写し”から、一人ひとり“自分が主役”のライフプランへと磨いていく。

以降もライフプランは半年に一度上司と面談して見直し、全社員にも共有する。「やりたいことを実現するには、家族や仲間の協力が不可欠です。育休取得や資格取得のサポートなど、計画を周囲が知ることで協力もしやすくなります」。安心できる環境を作った上で、社員同士が情報を共有するメリットを強調した。

一方で、単に会社がライフプラン設計を勧めるだけでは、本人の希望に偏り、逆効果だと注意を促す。前提として「企業理念の実現が社員の仕事。権利を得るには義務を果たさなくてはなりません」大田原社長は念を押す。最終的には会社の方向性と結び付けることが、同社のライフプランの本質である。そのためには、会社から社員に目的や考え方を繰り返し伝え、対話を重ねることが欠かせない。

やりたいことなら無限の可能性がある、社員の自主性を育む仕組み

女性だけの組織というと、確執を想像しがちだろうか。同社でも店舗同士が対立した時期があった。4、5店舗まで組織を拡大した2013年頃だ。「個人の価値観の違いが対立を生むのなら、アメージング・フューチャーの価値観という“道標”を作ろう」同社の価値観や就業規則を「ワーキングマニュアル」として明文化し、浸透を図った。今では問題が起きても、都度自分たちで率直に話し合い、解決する風土が根づいている。

この価値観を基盤に、明確な評価制度も作成した。特徴的なのは、昇格を推薦するのが上司ではなく、社員自身という点である。評価基準は「価値観」「仕事の仕方」「スキル・功績」の3項目ごとに10段階で可視化されており、基準を満たせば昇格ができる。10段階の7以上になるとリーダーに立候補する権利が得られ、最短で入社後10ヶ月で昇格した例もある。現在は社員の6割がリーダーだ。リーダーになると、自分が作る組織との自負が生まれ、離職することは稀だという。

「やる気の差は“情報の差”」——「本人にやる気がないのではなく、知らないからやる気が出ないだけだ」と大田原社長は語る。「売上構造も知らない、自分の給与の出どころも知らない状態では、やる気は生まれません。逆に、理解して自分がやりたいと思えば、社員たちには無限の可能性があり、高い目標も成し遂げます」

そのため、同社では情報の透明性と教育を重視する。情報については、評価制度に限らず、各店舗の売上や利益といった企業の業績、個人のライフプランや業績、給与・賞与に至るまでを社内クラウドに保管し、誰もが閲覧可能だ。さらに、経営幹部によるマネージャー会議にも自由に参加することができる。

教育において大切にしているのは「やり方の指示より、根元の部分」だ。女性の自立はなぜ必要か、社員一人を雇うための費用はどの程度か、社会情勢から企業経営に至るまで踏み込んで伝えることが、「考える力」を生むという。また、価値観の共有にも力を入れる。象徴的なのが社内報である。寄稿は立候補制で新入社員から社長まで、誰もが執筆可能。内容は「理念の実践や顧客対応の学び」など多岐にわたり、毎月20〜30ページに及ぶという。特にユニークなのは、発行後に全社員で“読み合わせ”を行う点だ。実施後は感想を共有して学びを深めると同時に、上司は感想を通して部下の理解度を把握することで、育成に役立てている。

コロナ禍で加速した“全員経営”

2020年のコロナ禍、同社は店舗休業を余儀なくされ、売上は前年の3割減に落ち込んだ。固定費が重くのしかかり、赤字に転落。「もう一回立ち上げ直そう」大田原社長は借入れに奔走する傍ら、困窮する経営状況を社員に開示して呼びかけた。

社員たちも危機を敏感に察知していた。「何もしなければ店舗が潰れるのは明らかでした」と迫田氏。「お客様を守る、自分たちの未来を守る」——会社の指示ではなく、自分たちの思いを原動力に、できることに取り組んだ。撤退する他社もいる中で、3店舗を好立地へと移転させ、効率的な顧客獲得ノウハウを研究するなど営業強化に努めた。

その結果、2022年にはコロナ前を上回る売上を達成。「今までの集大成でした」自立した社員たちの姿を目の当たりにして、大田原社長は会社を次の段階へと進めた。リーダー以上による“全員経営”である。

コロナ以前、経営の陣頭指揮は社長が執っていたが、コロナ後はリーダーが会社の課題を提起し、話し合い、対策を決めている。「私がやっているのは、情報提供と教育くらいです」と大田原社長。重要な経営判断はするものの、会社の課題解決から事業目標や給与水準の設定に至るまで、実質的な企業運営をリーダー以上の社員たちが主導する。

その中で新規事業も生まれている。代表例が「SNS採用プロジェクト」だ。若手リーダーの提案で始まった同施策により入社希望者が急増した。今では新卒・中途合わせて年間600名もの応募がある。その知見を生かし、他社への採用コンサルティング事業も手掛け始めた。

同社が創業当初から進めてきた自立型組織への取り組みは、着実に実を結んでいる。

自立した社員が将来的に「経営者」へ成長するのが夢

「今後、まずは今立ち上げている事業をフィットネスと同規模にしたい」SNS採用以外にも、複数の事業化計画があり、それぞれを事業の柱へと拡大させ、将来的には子会社化して社員が経営者へと成長する未来を描く。大田原社長自身も、海外事業の立ち上げを計画中だ。

成長目覚ましい同社だが、ライフプランの共有や全社の一体感は、社員が女性のみという特異な環境ゆえに実現した面もあるかもしれない。しかし、それだけで片付けるのはあまりに惜しい。価値観が多様化する今、望む人生や働く意義は一人ひとり異なる。その中で社員が自立し力を発揮してもらうために、企業は何ができるだろうか。価値観を明文化する、経営状況を可視化する、社員の声に耳を傾ける、そうした一歩が変化を生むはずだ。

「失敗から学んで、皆で立て直す。当社はずっとその繰り返しです」——大田原社長のこの言葉は、日々の行動の積み重ねこそが組織を強くし、未来の経営を形づくることに改めて気付かせてくれた。

取材協力:山田 美鈴

※本記事は、2025年8月時点の情報です。

採用情報

採用情報 よくあるご質問

よくあるご質問 サイトマップ

サイトマップ English

English