中小企業人的資本経営支援事業 事例紹介

社員の成長と幸せがあってこそ、高品質なサービス提供が叶う

株式会社クラスアクト

<会社概要>

- 設立:2005年

- 所在地:東京都中央区新川2-9-9 SHビル7F

- 資本金:5,000万円

- 従業員数:170名

- 事業紹介:ITシステムの設計・構築から運用・保守までを一貫してサポートする「常駐型技術支援」や、ITインフラの設計・構築プロジェクトにおいて特定のフェーズを請け負う「完成型請負支援」サービスを中心に提供する。大手企業との直接取引も多く、ISMS/ISO27001認証や一般派遣事業許可を取得するなど、リスク管理やコンプライアンスへの意識も高い。

-

URL:https://www.classact.co.jp/

代表取締役の本間豪紀氏にお話を伺いました

株式会社クラスアクトは、クライアント企業に対しITエンジニアの技術を提供するシステム‧エンジニアリング‧サービス(以下、SES)事業を主体として、2005年4月に創業した。

本間社長は大学卒業後、当時急成長していたIT業界に就職し、SESのビジネスに出会った。商品はエンジニアの技術力そのものであり、大きな金銭的投資を必要としない事業モデルを目の当たりにして、もともと独立志向のあった本間社長は、起業に対する自信を深める。その後、仲間とともに同社を立ち上げ、代表取締役として精力的に経営を推進してきた。

2025年には創業20周年を迎え、社員数は170名へと拡大している。

会社の規模拡大途上で浮かび上がった問題

本間社長が起業したきっかけは、「会社の仕組みを変えたい」という想いだった。IT業界に飛び込んだ当時は、大量の仕事をこなすのに過重労働が当たり前の時代で、会社は立て続けに人を採用するが、その仕事に合わない者は次々に離職していった。エンジニアとしての限界を途中で迎えることなく、定年まで働ききれる会社にしたい。それには今いる会社を改革していくよりも、起業して新たな環境を作っていく方が現実味があるのではないかと考えた。

創業後は、技術力を武器に難易度の高い仕事に取り組んでいった。創業3年後の2008年にはリーマン・ショックが勃発する。クライアント企業でも否応なく仕事が減り、常駐していたSES各社は軒並み契約を切られたが、同社のエンジニアは全員取引継続となり、その力量を示した格好となった。

ところが、社員数が40名を超えてきた頃から、気になる退職が発生し始める。会社に不満はないが、「このままどこへ向かうんだろうか」とただ漠然とした将来への不安から、環境を変えたいという社員が増えてきたのだ。

「当社にはミッション・ビジョン・バリューがないからではないか」離職者が将来に不安を抱く原因を考えた末に、本間社長はそのような思いに至った。

ミッション・ビジョンに込めた想い

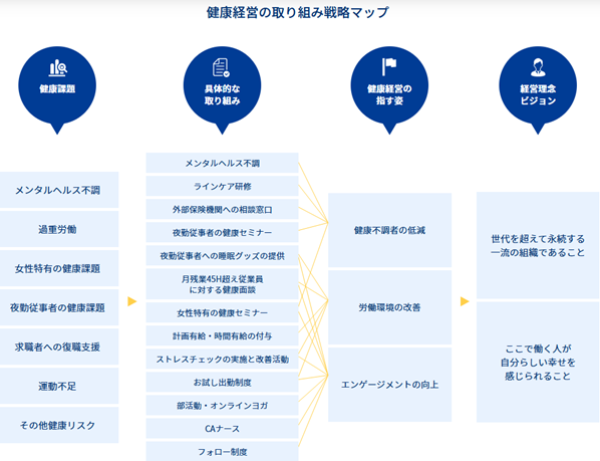

同社はこれを機にミッション・ビジョンを制定した。ミッションの一つ目は「世代を超えて永続する一流の組織であること」とした。これは、「一緒にやってきたメンバーが定年まで働き切る。世代を超えて、次の世代も人生を全うするには法人として事業成長できる組織を目指す必要がある」という、本間社長の想いが根底にある。それは一部の世代に留まらず、次の世代へと連鎖していくものでなくてはならない。さらに「一流」という言葉を使った。創業後の金融危機を乗り切ったのは、やはり高い技術にある。一方、規模拡大に合わせて未経験者でもできる仕事を増やした結果、ともすればそこに安住してしまうことも可能な環境になってきていた。だが、このミッション達成に、社員の成長は必要不可欠と本間社長は考えている。

ミッションの二つ目は「ここで働く人が自分らしい幸せを感じられること」顧客に質の高いサービスを提供するには、前提として社員の人生が充実していなければならない。「どれだけ豊かな人生を歩んでいけるかについては、しっかりみんなチャレンジしてほしいと思っています。社員にとっても幸せのカタチは様々だろうし、その場を用意したい」本間社長は語る。2つのミッションを受けて、ビジョンには「職務を多様化」「多様なプロフェッショナルを生む」と掲げた。

ビジョン達成のための取り組み

2024年に行った組織改編では、技術向上と高度な案件対応を目指すエンジニアリングイグニッション事業部を新たに設置した。客先常駐ではなく、請負対応部隊の拡充となる。また、新たなビジネスモデルにもチャレンジしている。いずれも、エンジニアとして高いレベルが求められる取り組みだ。

2025年には、社員自身が学びを習慣化することを狙って、独自の教育プラットフォームを構築した。短時間で処理できる課題をWeb上で提示し、クリアするごとにポイントが付与される。他の社員の進捗やランキングも表示され、ゲーム感覚で進められるよう工夫した。本間社長は「毎日15分は自分の未来に投資しよう」と社員に説き、業務時間内での学習を推進、習慣化を後押ししている。

取り組みは技術的なスキル向上だけではない。創業して以降、経営戦略については本間社長が担当してきたが、今後は経営層の充実が必須だ。そう考えた本間社長は、幹部育成の手立てを模索、東京都中小企業振興公社が提供する経営人財育成スクールと出会った。その品質と圧倒的なコストパフォーマンスを本間社長も実感しており、同社はこれまで既に3回利用している。

「今後幹部として会社を牽引してほしい社員に受講させています。これまで現場の閉じた環境しか見ていなかったところ、受講を経て社員たちの視野が広がったように感じます」と、その効果を語る。

社員のキャリア形成や働きやすさをサポート

SESの仕事はクライアント企業先への常駐が多く、社員間の接点が少なくなりがちだ。そのため、同社では毎月、上司と部下による1on1を実施し、各自の課題共有に努めている。この1on1は、社員のキャリア形成を伴走支援するという要素も大きい。上司が部下の3年後のキャリアイメージについて問いかけ、そこに向けての行動目標を設定し、1ヶ月毎に振り返っている。

会社も、ミッション・ビジョンの実現に向けて社員が中長期的に向かってほしい姿を「クラス・デファイン・シート」として定義し、社内に提示している。内容はまだ未成熟だが、積極的に見直しを行っていくという。

また、新入社員については「メンター制度」と称して、年次の近い先輩と自由にコミュニケーションする仕組みを実施している。クライアント企業での業務は、経験の浅い新入社員ほどストレスが大きいためだ。話す内容に決まりはなく、交流のために食事をした場合は会社が費用を負担する。話の中から、新入社員の職場環境における課題が得られ、改善につながっている。

さらにキャリアコンサルタントと話せる機会「フォロワー制度」も用意している。面談内容は会社に共有されず完全に隔離されており、社員は安心して相談ができる。

ヘルスケアは重点的にフォロー

社員が幸せを感じるためには、彼らが心身ともに健康でなければならない。SESは業務上、夜勤対応が求められる場合もあり体力的な負荷が大きい。そのため、「夜勤に係るガイドライン」を作成し冊子として配布すると共に、研修等で周知を図り、体調管理を徹底している。現在、同社では夜勤によって体調を崩す社員はほとんどいないという。

身体のケアと共に、心のケアも業界に共通する課題だ。メンタルヘルスの場合、どれだけ早く察知できるかがカギになる。前述の1on1やメンター制度といった各種コミュニケーション施策等を通じて「接触回数を増やし、かつ、何でも話せるような心理的安全性の高い場を多く設けています」と、本間社長は話す。

こうして社員のヘルスケアと向き合ってきた活動が、日本健康会議による「健康経営優良法人2025(中小規模法人部門)」認定につながった。「社員の健康に投資することでその増進につながれば、機会損失も減り生産性も上がって経営的にも良い、というのはまさにその通りです。これまでの取り組みの延長で、認定条件をクリアできると感じました」と、本間社長は胸を張る。

社員同士のつながりにも配慮

同社は、社員同士の横のつながりを増やして帰属意識を高めるために、委員会制度を運営している。情報セキュリティ委員会といったISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)に直結するものから、イベント企画委員会など社員交流を目的としたものまであり、各委員会には全社横断で社員が参加している。イベント企画委員会では、ボーリングやダーツ、飲み会といったイベントを月替りで企画している。開催時は社内チャットで全社員に連絡が届き、リアクションボタンで参加表明するというやり方は、いまどきの企業らしい。さらに、お酒を交えながら技術について語り合う「ビアバッシュ」といった技術者懇親会を実施する「ギジュツガタリズ」委員会もある。こうした一連の活動が社員の関係性を深め、フランクで柔軟な社風につながっているようだ。

社員の成長が楽しみ

ミッション・ビジョンを軸に、様々な施策を実施する同社。そのビジョン「2030年までに組織を1000名以上の規模に拡大し、社内の職務を多様化する 社内に多様なプロフェッショナルを生む」について、本間社長は「自分たちにとっては非現実的な数字ですし、無謀に聞こえるかもしれません。ただそのインパクトは大きい。ミッション・ビジョン・バリューを考えるときに、結局それが浸透しないことには何の意味もない。1000は、パワーワードなのです」という。

施策推進においては、「7割で進めるというか、とにかく実行優先でまずやってみる」その積み重ねにより、前向きに取り組んでくれる社員がとても増えたと実感している。

「社長としての目標は“ミッション・ビジョンの実現”になりますが、それぞれの社員が苦労しながらも壁を乗り越えて成長していく姿を、できるだけたくさん見たいな、と思っています。私自身が嬉しくなるので」と、本間社長は胸の内を語ってくれた。

取材協力:北川 雅也

※本記事は、2025年7月時点の情報です。

採用情報

採用情報 よくあるご質問

よくあるご質問 サイトマップ

サイトマップ English

English