中小企業人的資本経営支援事業 事例紹介

全社員300人へのインタビューから、「人」と「まち」を愛する人的資源集団へ

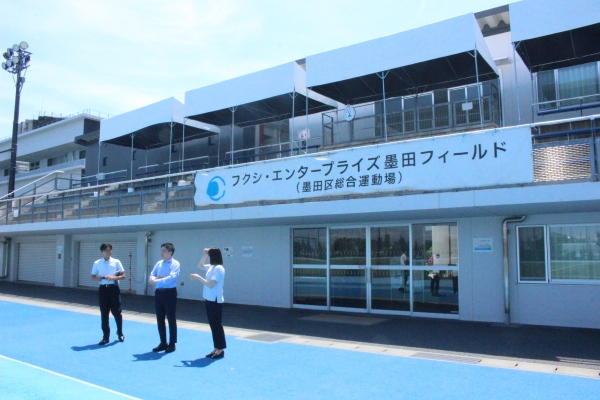

株式会社フクシ・エンタープライズ

<会社概要>

- 設立:1983年

- 所在地:東京都江東区大島1-9-8 大島プレールビル

- 資本金:5,000万円

- 従業員数:272名

-

事業紹介: 各種スポーツ施設の運営管理や各種スポーツ教室・講習会の企画・指導などスポーツ施設運営事業、文化施設(美術館・博物館等)の運営・管理や展覧会・イベントの運営・企画などを手掛ける文化施設運営事業がある。本社のある江東区の夢の島競技場や、全国初のボールパークPFIであるいわて盛岡ボールパーク、日本を代表するナショナルミュージアム・東京国立博物館など、現在は両事業で全国およそ200カ所の施設管理を担っている。

※PFIとは、民間の資金と経営能力・技術力を活用し、公共施設等の設計・建設・改修・更新や維持管理・運営を行う公共事業の手法 -

URL:https://www.fep0294.co.jp/

代表取締役社長の福士朝尋氏、人事・企画部の髙橋生糸氏、中村圭冴氏にお話を伺いました

創業者であり福士社長の叔父でもある現会長は、スイミングインストラクターであった。その仕事ぶりを認められ、自治体からスポーツ施設運営の仕事を委託されたことが起業の契機となった。折しも起業後は、公共スポーツ施設の運営効率化・高付加価値化のため民間委託が進むという時代の波に乗り、会社は受託を拡大していった。さらに国や市区町村からの信頼も得て、美術館や博物館などの文化施設にも運営の領域を広げ、公共施設の管理ノウハウを蓄積することができた。

福士社長は2017年に入社。医療関係での人事職、プロスポーツ球団のマーケティング職を経験後、同社での新たな第一歩は営業部門の配属となった。自治体に対し、施設運営に関する自社の提案をする上で、まず各施設への理解を深めようと現場のヒアリングをする中で、あることに気づく。

「良いものを持った社員の能力発揮が、局所的になってしまい勿体ない」社員個々としては専門性を発揮する一方で、施設ごとに仕事が完結するため、施設間の横のつながりが弱く、業界動向も含めて自身が所属する施設以外の情報に対する視野が狭いことに、組織としての課題を感じた。

「当社は“人が売りの会社”。自分の人事経験を生かして、会社をより良くしたい」——人が生きる組織へ。その思いが変革の起点となった。

全社員300人へのインタビューから見えた組織の課題

「社内の知見を集めた“データベース”のようなものを作りたい」営業活動のために行ったヒアリングは、やがて全社員を対象とするインタビューへと発展した。詳細な知見を得るためには一人ひとりに話を聞いて、現状をより深く知る必要があったからだ。

インタビューの内容は多岐にわたり、働いていて楽しいと感じることなど、身近な話題に始まり、現場で抱えている思いや問題、会社としての取り組みや制度に対する意見に話が及ぶこともあった。時間は一人1時間程、インタビュー後は聞き出した内容を文字に起こし、出てくる頻度の高い単語を抽出するなど、丁寧に内容を紐解いていった。全社員から話を聞き終えるまでには、数ヶ月もの期間を要したが、一貫した課題が見えてきた。

「会社として“貫くもの”が必要だ」同社はインストラクターやプール管理、警備や展覧会運営というある意味“職人肌”の集団から始まったという経緯もあり、一人ひとりが能力を発揮していても、組織としての基準や、目指したいものが統一・見える化されていなかったと福士社長は振り返る。さらに、30代以下の若年層からは「評価の基準がわからない、施設長や管理職になるキャリアプランが自分のタイプ的に描けない」といった不安も耳にしており、施設間に加え、世代間のギャップも感じた。これらを通して、同社が組織として力を発揮するためには、方針や評価など統一された基準が不可欠との確信を持った。

新入社員の離職が激減。若手人事部社員が牽引した採用活動

2020年、同社は新卒採用を本格的に開始した。従来は各施設のアルバイトスタッフから社員を都度登用していたが、有難いことに事業の拡大が加速する中で、タイプとしても経営やマーケティングなど全社的な業務に関心のある、多様な人材も求められたからだ。

人事に関する大きな局面に直接関わりながら2022年、福士氏は社長に就任した。当時は人事組織がなかったことから、人事課を立ち上げながら、採用担当となるメンバーを公募した。

数ある応募の中から抜擢されたのが、当時入社2年目だった髙橋氏だ。「就職活動を終えて間もない自分だからこそ、できることがあると思いました」公募への応募の動機をこう教えてくれた。そんな髙橋氏に対し、福士社長は「学生のニーズに即した“選ぶ”ではなく“選ばれる”会社になるブランディングをお願いしました」と新卒採用全体にわたる大きなテーマを任せた。その期待に応えるように、髙橋氏は自分自身の経験も踏まえながら、学生目線に立った採用活動をリードしていった。

「二人三脚、“伴走型”の採用担当を目指しています」同社の採用方針を語る髙橋氏。学生との接点を増やし、信頼関係を築きながら、選考から入社までをつないでいる。具体的な取り組みのひとつが、「オープンカンパニー」だ。選考前の学生に対して、施設長の仕事を半日模擬体験してもらうというもので、入社前の仕事のイメージと実際の仕事のギャップを小さくしたいとの思いから企画した。

また、内定後のフォローも拡充させた。従来は内定者と会社の接点は10月の内定式のみだったが、入社前の不安を減らすため、3か月に1度の採用担当との面談や、内定者同士の交流会を設け、会社や同期との関係性を深めている。採用担当との面談では就職活動の振り返り、入社までの流れの説明、配属先の希望の聴取など、段階を踏んだ丁寧なやりとりが練られている。

これらの取り組みにより、毎年20名前後の新入社員に対し、2024年から2025年7月時点までに離職者はゼロ。2020年の新卒採用開始当初は、1年間に4~5人が離職していたことに比べると、目を見張る成果が出ている。

全社を“貫く”中長期テーマの言語化

2022年人事課の立ち上げと共に、福士社長が取り組んだのは、「中期経営計画の策定」である。計画の冒頭、全社の指針となる中長期テーマを掲げた。——「3つの“シンカ“」これは一から作ったというよりも、前述の社員インタビュー等を通して得た若手社員から経営陣までそれぞれが以前から持っていた思いを改めて言語化したものだという。

一つ目の“シンカ”は「親化」。人事部・採用担当の新設や、人事制度を通じた社員とのコミュニケーションなど「改めて人を大切にする当社の文化を象徴したいという思いで最初に置きました」福士社長は強調した。スポーツ・芸術文化の振興を通じてさまざまな社会課題の解決に貢献するため、二つ目の「深化」は既存事業の拡大やサービスの向上、三つ目の「新化」は新コンテンツの導入や、新事業への取り組みを生み出していくという意志を示している。

この中長期テーマを踏まえて、これまで曖昧で若手社員から指摘があった人事評価制度を刷新した。一般的な業務スキルや行動指針をベースにしながら、前述のテーマや同社の業務に当てはまるよう手を加え、独自の評価を作り上げていったという。2025年から正式に運用を開始した。

縦割組織の交流を深める仕組みづくり

「まだまだ道半ばですが、今では各部署、各持ち場で意識をしてくれています」中長期テーマについて、福士社長は本社のみならず、施設で働く社員への浸透や協力にも手ごたえを感じ始めている。

そのひとつが、2024年に開催した社内運動会だ。事業部の垣根越えて全国から社員が集い、同社が運営するスポーツ施設で開催された。企画したのは当時5年目の同施設の施設長だ。例年全社的な忘年会は実施するが、それ以外に全国の施設の社員が一堂に会する機会はないという。

運動会では、新入社員から役員までの混成チームを編成したことで、例えばチームでリレーの走順を話し合うなど、普段は関わることのない社員間のコミュニケーション機会が生まれた。

「リレーの練習は、スポーツ施設運営事業よりも文化施設運営事業の社員の方が、一生懸命練習していたかもしれません」と、福士社長は参加者の熱量に微笑む。髙橋氏は「上司の方が想像以上に走れていて、意外な一面を見ることができました」と楽しげに話し、会の盛況ぶりが伝わってきた。また、運動会は日中に開催し、家族の参加も可能としたことから、これまで忘年会には参加が難しかった社員も集まることができ、施設の芝生の上で社員のお子さんが楽しそうに走り回り、別の社員もが一緒に遊ぶ景色が見られたことは、嬉しい副産物だった。

同社では、2025年も同様に全社型の交流企画を開催する。今回、企画を担当するのは新入社員だ。「参加者に何を感じてほしいかという目的から、イベントの内容、当日の運営まで全部を考え、実行してもらいます」と同企画のサポート役を担う中村氏は言う。「入社間もないころから自分で決定権を持ち、主体的に動く経験をしてほしいと思っています。また、一緒に成し遂げることで、同期との関係性を深めて欲しいです」髙橋氏はその狙いを語った。

これからの社会を創る「人」と「まち」を愛する人的資源集団へ

「スポーツや文化芸術を通じて、自治体ひいては日本の社会課題を一緒に解決していくパートナー」——同社をこう表現する福士社長。それこそが、公共施設を中心に運営管理を行う同社と、スポーツクラブ等近しい業種との違いであり面白さだと言う。例えば、地域の人口特性や家族構成に応じて、自社や地域組織と共創するスポーツ教室やイベントの企画、加齢による衰えを防ぐフレイル予防や多世代交流を目的としたeスポーツの導入、文化施設であれば地域におけるインバウンド観光客の回遊を意識した企画といったように、同社の仕事にはより良いまちづくり、国づくりを考える目線が求められる。

その中で、同社の“人が好きで親切”という文化、新入社員から企画力と社内の一体感を育む仕組みはこれからも強みとして力を発揮するだろう。今後のさらなる“シンカ”に期待したい。

取材協力:山田 美鈴

※本記事は、2025年7月時点の情報です。

採用情報

採用情報 よくあるご質問

よくあるご質問 サイトマップ

サイトマップ English

English