中小企業人的資本経営支援事業 事例紹介

短期的な成果にこだわらず、社員の「貢献・創造・挑戦」を後押しする

都建材工業株式会社

<会社概要>

- 設立:1951年

- 所在地:東京都府中市是政4-31

- 資本金:3,340万円

- 従業員数:50名

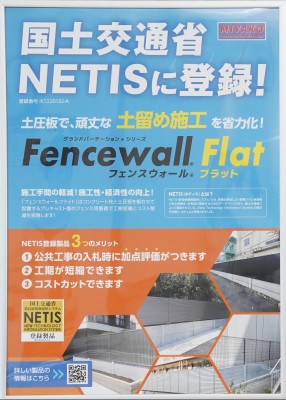

- 事業紹介:鉄筋コンクリート組立塀(万年塀)等の組立式塀構成材、改良桝等の下水道用品、境界ブロック等の道路用品など、多種多様なコンクリート製品を製造・販売している。また、ブロック塀の替わりとなる新しい発想のフェンス用基礎として「フェンスウォール」を開発。その施工性能が評価され、国土交通省の新技術情報提供システム(NETIS)に登録されている。

-

URL:https://www.miyako-cm.biz/

代表取締役社長の都築親司氏と経営企画室の藤田侑氏にお話を伺いました

都建材工業株式会社は1949年に砂利・砂の販売で創業し、1951年にはコンクリート製品の製造および販売を開始した。取扱製品は建築工事で使用されるコンクリート二次製品から、道路や下水道に使用される規格品まで様々だ。府中本社に加え、清瀬市と葛飾区にサービスセンターを配し、首都圏の顧客ニーズに対応している。従来品の製造・販売に留まらず、「フェンスウォール」(同社商標)といった新製品の開発にも積極的だ。2024年に創業75周年を迎えている。

経営理念に込めた経営者としての想い

都築社長は同社の三代目で、1999年に代表取締役社長に就任した。1997年アジア通貨危機に始まる世界的な金融危機の影響で、大手金融機関が続々と破綻し、景気に暗い影を落としていた時代だ。経営者となるに当たって、会社は社会に貢献していかなくてはならないし、社員に安心して働いてもらう必要があるとの意を強くした。

また、当時すでに同社は創業50年の歴史を積み上げており、その歴史を振り返れば、会社もどんどん変わってきたのが分かる。自分たちはものづくり企業で、新しいことに取り組んでチャレンジしていくことが重要であり、そうでなければ企業は繁栄できない、ということを痛切に感じた。

このような想いを社内に共有して浸透させるために、同社は経営理念に「貢献・創造・挑戦」を掲げた。「得てして人間は、変わるのを嫌がるところがあります。しかし、どんどん新しいものに挑戦していかないと企業は成り立たないことを、常に社員に意識してもらいたいのです」と、都築社長は語る。

全社を挙げての改善活動

同社は10年以上前から、全社員が毎月必ず改善提案を2件以上行うという活動を続けている。「社員一人ひとりが現場で自分の手元を改善していく意識がないと、変革はできません」と都築社長は断言する。そこには社員の自主性や自律性向上への意識改革、という狙いもある。

活動を始めた当初はなかなか提案が出てこなかった。試行錯誤した末に、改善活動のチームリーダーを若手も含め2年交代のローテーションで推進させるようにしたところ、各社員が協力して活動が定着するようになった。また、積極的に提案してもらうために“質より量”、つまり提案の内容そのものより提案件数を重視している。「数打てば当たる、という考えです。一個スマッシュヒットを出すよりも、十個ある中に一つ光るものがあった方が良い」と話す都築社長。提案のハードルを下げるために、敢えて内容の評価はしない。「せっかく提案を出してもらっても、それを良い・悪いなどと評価するとみんな尻込みしてしまうでしょう」と社員の心情に気を配る。

今では、製造部だけでなく、営業部や経理部などオフィス部門の社員からも自分たちの作業の効率化を図った具体的なアイディアが頻出する。1年間で100件以上出す社員もあり、これまで全社員から出された提案書は膨大な量に積みあがった。提案には報奨が贈呈され、さらに年1回、最優秀賞や多数提案賞などの表彰がある。「提案したのにその後何の音沙汰もない、という状態は当人にとってはモヤモヤするのではないかと考え、提案の採否についてフィードバックするようにしました」現在この改善活動委員会の事務局を担当している藤田氏は語る。以降は、提案理由をしっかり書いてくる社員が増えたように感じるという。

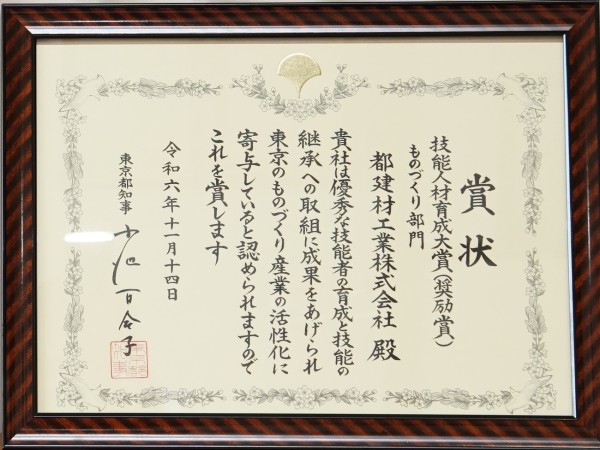

こうした取り組みが功を奏し、2024年には東京都による「東京都中小企業技能人材育成大賞知事賞」奨励賞を受賞した。

中長期の目線での人材育成

同社は毎年、新人研修や管理者指導者研修といった階層別研修を実施。新人研修の場合はコンクリート製造等の基礎知識に加え、会社の歴史や経営理念について伝える。管理者指導者研修でも経営理念を改めて再確認するほか、その時々に合わせたテーマで講義を行い、学びを進めている。

また、全社員に情報共有を図るため、月1回経営報告会を開催。そこでは前月の売上や最近のトピックス、会社の課題や今後の予定などをつまびらかに話し、社員の目線を合わせるようにしている。

さらに、外部研修への参加も奨励する。「参加してすぐに“ものになる”とは思わず、何らか学んできたことをフィードバックしてもらえばいいなと思いますし、本人が成長していつか能力を発揮してもらえるだろうと考えています」と、都築社長はその意を語る。

藤田氏はその制度を利用して、東京都中小企業振興公社による人材採用のワークショップに参加した。「費用をかけて媒体に出稿し人材募集をしたのですが、なかなか人材が集まらず困っていました」と藤田氏は振り返る。ワークショップで登壇した他社の人事担当者に後日連絡し、改めて先方に訪問して話を伺うなど、研修で得た関係性を存分に活用した。その後ワークショップは定着編・育成編と続き、実務で新入社員採用を担当していた藤田氏にとって有効な機会となった。

ワークショップを通じて色々な業界の参加者の話を聞くと、同社のように募集に苦労し、入社してもなかなか定着しないという会社もあれば、逆に採用に成功している会社もある。その差はどこにあるのだろうと考えて気付いたのは、社員のエンゲージメントの高さがとても大事ではないかということだった。

現在、藤田氏はワークショップの中で取り上げられた社内報の取り組みをヒントに、社内SNSによる情報発信を試行している。「会議の議事録や会社のトピックス、それからお客様向けに発行している季刊誌の案内などを共有しています。これも社員の会社に対するエンゲージメント向上を考慮してのものです」と話す。

外国人技能実習生の受け入れへ

前述の通り、同社も世間の例に漏れず、人材採用に苦労している。都築社長は常々同業の経営者たちと情報交換しており、他社では技能実習生を受け入れていることを知った。彼らは20歳代前半でやる気のある者が多く、良く働いてくれるという。そこで同社でも、実習生を迎え入れることにした。実際、その働きぶりには都築社長も感心し、彼らの成長を楽しみにしている。

技能実習生受け入れの準備を進めてきた藤田氏も、彼らが現場にうまく溶け込んでくれていることに安堵している。「休憩時間はどうしているかとのぞいてみると、休憩場所で年配の社員たちが彼らと一緒に座ってコミュニケーションを取ってくれているのです。その時はみんなすごいなと思ったし、安心もしました」と、嬉しそうに話す。

その背景として、同社の製造部で永年技術を磨いてきた社員は、自分たちの製品に誇りを持って取り組んでおり、それを後進に指導する文化がある。また、お互い相手を尊重する風土もあるという。加えて同社は以前から、ソフトボール部・野球部などの部活動や暑気払いイベント等で社員同士のコミュニケーション向上を図っている。こうした中で培われた同社の社風が、技能実習生との自然な交流につながっているのだろう。「このようないい文化を伸ばしていきたい」と藤田氏は語った。

また、技能実習生受け入れを機に、製品生産に関するマニュアルを整備しようと藤田氏は動き出した。「動画も活用して標準的な作業手順をマニュアル化すれば、今後継続して実習生を受け入れた際に使えますし、実習生ばかりでなく新入社員や営業担当者の参考にもなるので、一つの大きなテーマになっています」実習生受け入れが、人材育成に係る新たなチャレンジにつながると考えている。

社員に安心・安全・安定を提供できる会社へ

「貢献・創造・挑戦」という経営理念を掲げ、人材育成に力を入れる同社。「すぐに効果は出なくてもいろいろなことに挑戦してみよう、仮に失敗してもそれは次に向かうための糧になる」と都築社長は社員の背中を押す。

最後に目標を伺うと、こんな答えが淀みなく返ってきた。

「社員の皆さんは会社に安心・安全・安定を求めていると思っています。安心して仕事ができて、安全に仕事を進められて、安定した収入が得られる。上がったり下がったりの波があるのではなく、緩やかだけれども右肩上がりの生活を提供していきたいと考えています」

景気や市況の波を乗り越えてきた都築社長の言葉に、社員を想う気持ちを感じた。その実現のために、同社の改善・チャレンジは今後も続いていく。

取材協力:北川 雅也

※本記事は、2025年7月時点の情報です。

採用情報

採用情報 よくあるご質問

よくあるご質問 サイトマップ

サイトマップ English

English