中小企業人的資本経営支援事業 事例紹介

現場と会社の今、そして未来に向き合い改革を進める

株式会社白川プロ

<会社概要>

- 設立:1962年

- 所在地:東京都渋谷区宇田川町 10-2-5F

- 資本金:1,000万円

- 従業員数:282名

- 事業紹介:テレビ草創期より大手テレビ局の映像編集と音響効果に携わり、放送文化の発展と共に成長。現在はテレビニュースやドキュメンタリー番組の映像編集・音響効果・デジタルコンテンツ制作を中心に、他の映像作品の企画構成・撮影・編集・音響効果も展開している。

-

URL:https://shirakawapro.co.jp/

代表取締役社長の白川亜弥氏にお話を伺いました

株式会社白川プロは1962年に創業した映像制作会社だ。大手テレビ局の裏側で365日24時間、ニュースやドキュメンタリーなどの映像編集・音響効果を通して番組を支えている。

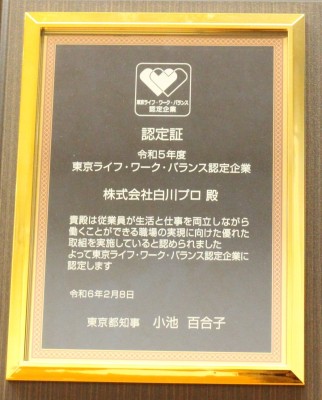

白川社長は、同社で編集の現場から総務部門を経て、2014年には取締役、2020年に現職となった。取締役就任後は、就業規則の改定やメンタルヘルスケアの制度づくりなど、社員の働きやすさを向上させる取り組みに次々と着手し、平成28年度「東京ライフ・ワーク・バランス認定企業」に選ばれ、令和5年度には同認定企業のうち優秀賞を受賞。テレビ業界にあって画期的ともいえる改革を成し得た背景には、現場を経験した白川社長ならではの目線と、会社の将来に対する危機感があった。

関心を持ったからこそ気付けた介護との両立の課題

「数年後、当社は大きな問題に直面するかもしれない」

白川社長は、同社の介護制度の整備に着手した当時の思いを、こう振り返る。きっかけは、取締役として人事制度の見直しに取り組む中で、介護離職に関する記事を目にしたことだった。当時、社員の平均年齢は35歳と比較的若く、介護に直面する社員は多くなかったが、何の対策も講じなければ、いずれ深刻な問題になることが想像できた。

実際に取り組みを始めると、既に介護を担う社員がいることが明らかになり、過去には介護を理由に退職した社員がいたことも分かった。「当社でも、介護の問題は既に始まっていました」これまで関心を持たなかったために、見過ごしていただけだと気付かされた。介護は私的な問題と捉えられやすく、会社に相談しにくいという心理も根強い。そのため、「会社としてきちんと支援する姿勢を明確に示すことが、制度利用の鍵となる」と白川社長は強調する。

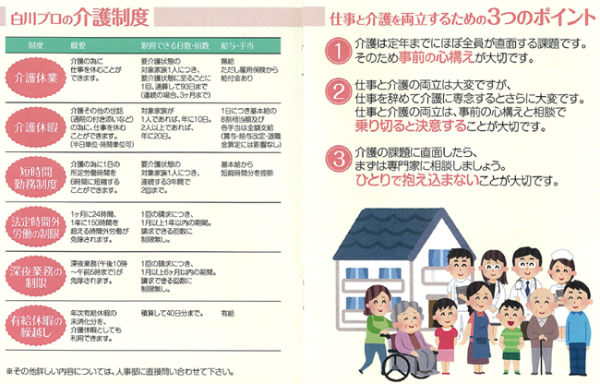

同社では、対象家族1人につき年10日までの介護休暇を認め、基本給の8割相当額を支給するなど、法定基準を大幅に上回る制度を導入している(法定は5日、給与支給の義務なし)。また、独自の介護制度パンフレットを作成し、全社員に配布するなど、制度の周知活動にも注力してきた。

こうした取り組みの結果、2015年の制度導入以降、介護を理由に退職した社員はゼロ。これまでに介護制度を利用した社員は延べ40名近くに上る。また、育児制度の利用も進んでおり、男性の育児休業取得率は100%だ。両制度とも時間をかけて利用者が増えたことで、「自分もその時になれば利用するもの」という空気が徐々に醸成されてきた。

さらに、同社の365日24時間シフト制の勤務体系も、両立支援にとっては“強み”だという。例えば、午前中に家族の付添いが必要な場合、午後からのシフトにすることで休暇を取得する必要はない。社員自身の体調への配慮は必要だが、限りある休暇を使わずにやりくりできる利点は大きい。シフト勤務にあたっては、仕事を次の時間帯の担当者に引き継げるよう、担当者間の編集スキルの標準化や、仕事を属人化させないことも大切だという。

しかし、すべての業務が引き継ぎ可能とは限らない。例えば、2週間程度継続して担当する必要のある番組制作の仕事もある。そうした業務については、あらかじめ休暇日が分かっていれば、その期間を避けてシフトを編成している。さらに、長期間の調整が必要な場合には、より休暇を融通しやすい部門へ一時的に異動できる仕組みを整えるなど、勤務体系の柔軟な運用を可能にしている。

その結果、現在では新卒採用の場面でも「人事制度の充実」を志望動機に挙げる学生が現れており、離職防止だけでなく、採用力の向上という副次的な効果も実感している。

改革を支える社員との多様な対話の仕組み

取締役就任後、白川社長は次々と人事制度改革を進めたが、内心では葛藤も抱えていた。「良かれと思って進めているが、空回りしているのではないか」そうした不安の中、経営者ネットワークへの参加が転機となった。同じく自社を良くしようともがく経営者たちと出会い、改めて自社の経営と向き合った。「当社が社会に提供する価値は何か、今後どうしたいか」——半年間、徹底的に考え抜き、そして社内に変革の必要性を訴えた。

「テレビ業界を取り巻く環境が厳しくなる中、現状維持は後退と同じ」

しかし、社員も取締役も反応は鈍かった。「長年の成功で、変わらないことを大切にする風土が根強く、新しいことには“できない理由”が出てきてしまう」と白川社長。最終的に、代表取締役社長として自ら変革の舵を取る決意をし、取締役会に申し出た。

白川社長が変革を進める中で、一貫しているのは社員との対話を大切にする姿勢だ。例えば、『あやや週報』と題し、社長自らの週報を社内向けポータルサイトの掲示板上で発信している。現場社員のほとんどは、顧客であるテレビ局内で仕事をしているため、普段オフィスで接する機会が少ない。そのため、この週報を会社の取り組みや、時には白川社長個人について知ってもらう場としている。

また、白川社長は、時折テレビ局の食堂で時間を過ごす。社員の都合の良いタイミングで気軽に立ち寄ってもらい、直接対話するためだ。「私は現場出身なので現場の気持ちは分かるつもりですが、社員からはそう見えないこともある」と、現場との接点を自ら作ることの意義を語った。

また、社員との対話において、人事部が果たす役割も大きい。同部門は、2018年に白川社長が立ち上げた。会社と社員の“橋渡し役”を期待し、あえて人事未経験の現場社員を抜擢。メンバーは試行錯誤しながらも、軽いフットワークで現場と接点を持ち、会社の意図を伝えると同時に社員に寄り添った制度づくりを推進し、採用活動、制度の整備、研修の内製化など徐々に領域を拡大していった。

取材中、「このゆるキャラ、社員が描いたんです」と、名刺に描かれた同社の公式キャラクターを嬉しそうに指さした白川社長。社員がイラストを人事部に見せたことがきっかけで、公式キャラクターとしての採用に至ったという。まさに人事部が“橋渡し役”として機能した事例と言えるだろう。

社員参画型プロジェクトで“ゼロイチ”文化を育む

令和5年度「東京ライフ・ワーク・バランス認定企業」の優秀賞を受賞した同社。白川社長は受賞を喜びつつも、授賞式の場で最優秀賞の企業との違いを痛感していた。「最優秀賞の会社では、たくさんの社員が参加し、自分たちが考えた制度の受賞に感動していました」一方、同社の参加者は役員と人事部のみ。明らかな温度差があった。「当社は会社側が器を整えすぎていたのかもしれません。もっと社員を巻き込み、“自分たちで会社を変える”という意識を育てたい」白川社長は新たな思いを抱いた。

その後、取り組んだのが賞与制度の見直しだ。プロジェクトの主導を公募で集まった社員に委ねた。社員たちは1年間かけて熱心に議論を重ねた末、制度案を答申してくれた。「分かってからやるのではなく、やれば分かる」白川社長が尊敬する経営者から学んだ言葉だ。その教え通り、社員たちが自らやってみて学び、作り上げる姿を見守った。

背景には、将来を見据えた思いがある。「当社は与えられたことは頑張れる社風です。つまり、1から10はできます。でも、自分たちの思いを0から1という形にする”ゼロイチ“ができると組織はもっと強くなれます」テレビを取り巻く環境は厳しく、これからは質の高いコンテンツ制作という同社の強みを活かした独自事業の展開が不可欠と言えよう。その中で社員が“ゼロイチ”の成功体験を積むことが、成長の鍵になると考えていた。

実際に、今期これまでにない新規事業を担う部署が立ち上がった。きっかけは、社員からの提案だ。白川社長自身も漠然と構想していた中、テレビ局の食堂で話した社員から具体的なアイデアが出たことで、事業化の足掛かりを得た。経営方針、社員との対話、“ゼロイチ”のプロジェクト——これまでの取り組みが徐々に一本の線となってつながり始めている。

会社を自分の未来の“踏み台”に。変革の根底にある社員への思い

「仕事で大きな成果を目指す人、私生活とのバランスを重視する人——働き方の希望は人それぞれで良いのです。その中で、白川プロを“踏み台”にして、自分の未来に挑戦できる会社にしたい」と白川社長は語る。同社の取り組みは、人を守り・活かし・育み・動かすという人的資本経営の4つの視点と重なるが、その根底には、社員一人ひとりの多様性を尊重し、大切にする社長の思いがあった。

新たな事業展開を見据え、過渡期を迎えている同社。今後も現場と会社の現在、そして未来に向き合いながら進める改革に注目していきたい。

取材協力:山田 美鈴

※本記事は、2025年7月時点の情報です。

採用情報

採用情報 よくあるご質問

よくあるご質問 サイトマップ

サイトマップ English

English