省エネ法、温対法を知っておこう

2024/08/01

●脱炭素に係る法律のキホン

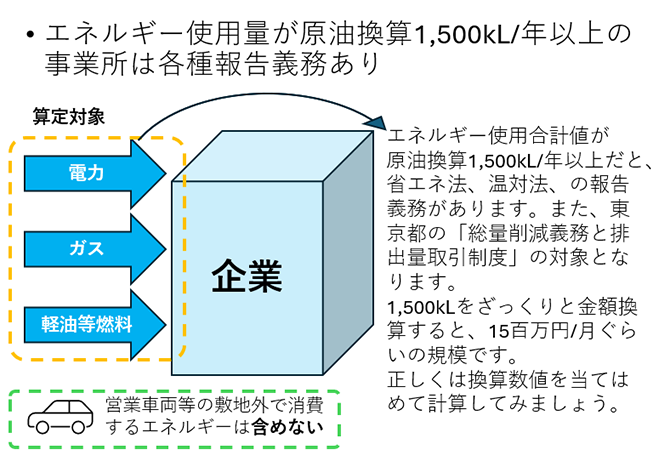

今回は、脱炭素に係る国の法律である省エネ法及び温対法について解説します。似たような響きの法律ですが、その元となる考え方は異なります。どちらの法律も原油換算1,500kL/年以上のエネルギーを使用する事業者は定期報告書を提出することになっています。なお、東京都の「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(以下、環境確保条例)の「総量削減義務と排出量取引制度」対象事業所も原油換算1,500kL/年以上の事業所です。

参考:※1東京都環境局「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)・施行規則」

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/basic/guide/security_ordinance

●原油換算1500kLの考え方

原油換算1,500kL(キロリットル)といっても一般的にあまり馴染みのない数値表現ですのでわかりづらいと思います。1,500kLはおよそどのくらいの規模を示すものなのか、ざっくりとした計算をしてみようと思います。ちなみに、この1,500kLは自社の敷地内で使用しているエネルギーですので、敷地外を走る自動車で使うガソリンや軽油等のエネルギーはこの中に含めずに集計します。

日本で使うエネルギーのほとんどは、海外から輸入してくる化石エネルギーに依存しています。電気もガスもガソリンも灯油も軽油もほとんどが該当します。それぞれのエネルギーを別々に集計すると全体像が把握しづらくなります。そこで、その大元の原油に換算して全体像を把握しようという考え方が「原油換算」です。とは言っても原油を購入している事業者はほとんどいません。通常は、原油を精製して使える形になった灯油や軽油を購入したり、原油から作ったエネルギーを燃やして作った電気を使っています。

まず、原油の価格のイメージを120円/Lとして計算してみましょう。1,500kL×120円/L=180,000,000円ですので、1,500kLをざっくり金額換算すると1億8000万円となります。つまり、1,500kLは、原油換算で年間1億8000万円のエネルギーを使うことに相当します。毎月のエネルギーコストに直すと、1500万円/月となります。かなりの金額ですね。多くの中小企業はここまでのエネルギーは使っていないと思いますが、補助金等で原油換算値を求められることがあるので、およそのイメージは掴んでおきましょう。

Ⅰ.省エネ法(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律)

省エネ法は、1970年代のオイルショックを契機にできた法律です。日本は、エネルギー源の石油の多くを中東の産油国に頼っています。当時、中東の産油国が石油の輸出を減らしたことで、世界中で石油価格が急騰し、エネルギー供給に関する危機感が高まりました。石油の入手量が減ると、産業界や国民の生活に大きな影響が出ることから、希少な資源である石油等の化石燃料を効率的に使うことが大切になってきました。このような背景の下、エネルギー使用の効率化を図り、エネルギー消費の削減を促進することを目的として、1979年に省エネ法が制定されました。一般的に『省エネ法』と呼ばれますが、単純なエネルギー使用量の削減のみを求めるものではありません。『エネルギー使用の合理化・・・』とあるように、貴重な資源である化石エネルギーを合理的に使うことを推進するための法律です。そのため、『原単位』管理が求められ、毎年、1%以上の効率改善が求められます。

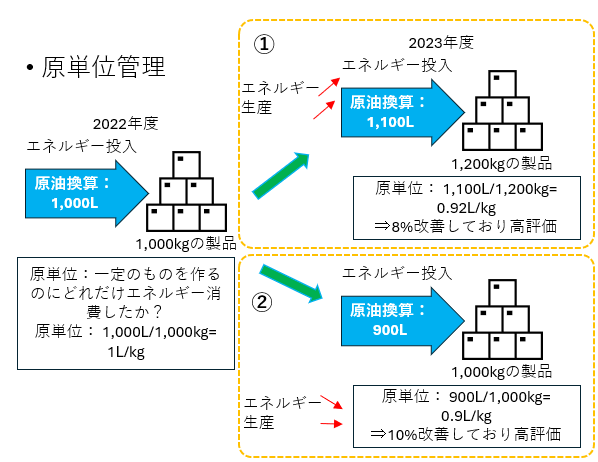

下図では2022年度と2023年度の原単位の比較を示しています。

①例では2022年度に比較し、2023年度はエネルギー使用量が増えていますが、それ以上に生産量が増えています。原単位は1L/kg ⇒ 0.92L/kgとなっており、より少ないエネルギーで生産できていることが分かります。この場合は8%の改善であり、高評価となります。

②例では2022年度に比較し、2023年度の生産量はそのままで、エネルギー使用量が減っています。原単位は1L/kg ⇒ 0.9L/kgとなっており、より少ないエネルギーで生産できていることが分かります。10%の改善であり、この場合も高評価となります。

この様に省エネ法では単にエネルギー使用量を下げるだけではなく、原単位を良くすることが目的になっています。

法案成立後も時代の要請により、様々な改正が行われてきました。そのなかでも2023年度の改正は非常に大きな変革でした。改正の主な目的は、脱炭素社会の実現にむけて、エネルギー使用の合理化をさらに推進することと、非化石エネルギーの使用拡大を目指すことです。従来の省エネ法では石炭、石油等の化石由来エネルギーのみを対象にしていました。そのため、従来は化石エネルギーの削減が主目的でした。省エネルギー対策に加えて、非化石エネルギーへの転換や電気の需要最適化といった新たな取組が重要なポイントとして加わりました。

参考:経済産業省資源エネルギー庁「省エネ法の概要」

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/overview/

Ⅱ.温対法(地球温暖化対策推進法)

温対法は、1998年に温室効果ガスの排出量を削減する目的で施行されました。内容としては国、地方自治体、企業、国民などの責任と取組を定めたもので、日本の地球温暖化対策の基本法律となっています。省エネ法と異なる点は、CO2などの温室効果ガス排出量の把握と削減をめざしていることです。原単位等の考え方は含まれていません。先述のエネルギー使用量と生産量の関係の図で①の場合は原油換算値から算出されるCO2排出量が10%増えたということになります。同様に②の場合は10%減ったということになります。似ているように思える法律ですが、対象が異なりますので、注意が必要です。

温対法も時代ごとに改正されてきました。2021年3月には2050年のカーボンニュートラルを目指す内容に法案が修正されました。この改正では、2050年カーボンニュートラルの実現が法の基本理念として位置付けられました。また、地域の再生可能エネルギーを活用した脱炭素化の取組や、企業の排出量情報のデジタル化・オープンデータ化を推進する仕組が定められました。2022年の改正では、脱炭素社会の実現に向けた対策が強化され、温室効果ガス排出量削減等を行う事業活動に対する資金供給を目的とした「株式会社脱炭素化支援機構」の設立等が規定されました。

2024年3月には『二国間クレジット制度(JCM)の実施体制強化等』、『地域脱炭素化促進事業制度の拡充』などの改正も閣議決定されました。

2050年カーボンニュートラルの実現に向け、国際・国内の両面においての取組が重要です。その中間地点となる2030年度には温室効果ガス46パーセント削減の実現と、さらなる高みである50パーセント削減に向けた挑戦が続きます。この取組を推進するための法改正です。

多くの中小企業にとって、省エネ法も温対法も直接関係が無い法律のように感じるかもしれませんが、今後の脱炭素社会への道筋を示す法律ですので、ぜひ確認してみてください。

参考:環境省「地球温暖化対策推進法と地球温暖化対策計画」

https://www.env.go.jp/earth/ondanka/domestic.html

【ゼロエミッション経営推進支援事務局より】

①省エネ・脱炭素に関する相談窓口のご案内

東京都中小企業振興公社では、省エネ・脱炭素に関する相談窓口を設置しております。

下記リンクから簡単にご予約ができます。来社・オンライン・電話等からお選びいただけます。

なお、本コラムを執筆の田村先生は、毎週金曜日に「省エネルギー・再生可能エネルギー」等の相談業務をご担当いただいております。

皆様のご利用お待ちしております。

②田村先生にご登壇いただいた「中小企業のための省エネ・脱炭素経営セミナー」のご案内

講義動画を無料でアーカイブ配信中です。下記リンクからお申込いただけます。是非ご覧ください。

執筆者

田村健人(たむらたけと)

ゼロエミッション経営推進支援事業相談窓口金曜日担当

中小企業診断士・エネルギー管理士・技術管理者