「ゼロエミッション実現に向けた経営推進支援事業」における伴走支援の広がり

2025/02/03

Ⅰ.ゼロエミッション実現に向けた経営推進支援事業について

東京都は、2019年5月のU20東京メイヤーズ・サミットにおいて「ゼロエミッション東京」を実現することを宣言しました。これは、東京都が世界の大都市の責務として、平均気温の上昇を1.5℃に抑えることを追求し、2050年にCO2排出量を実質ゼロにするという決意でもありました。

2022年2月には「2030年カーボンハーフに向けた取組の加速」を策定し、太陽光発電導入義務化を含む条例改正のほか、ビジネスや家庭において、フロンの回収(温室効果がCO2よりも格段に高い)、食品ロス削減(食品加工までのエネルギーがムダに)、節水、プラスチック削減など、あらゆる角度から「ゼロエミッション」を目指す方向性が示されました。

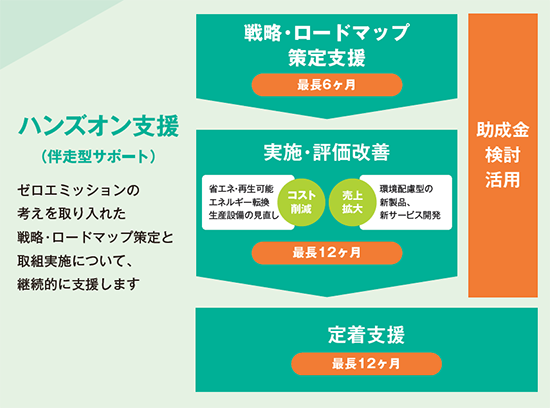

その一環で、公益財団法人東京都中小企業振興公社では2022年度より、ゼロエミッション実現に向けた都内中小企業のビジネス活動に与える変化に対応した支援をするための様々な支援事業を開始いたしました。製造技術支援や販路拡大支援に加えて、「ゼロエミッション実現に向けた経営推進支援事業」が立ち上がりました。これは、「脱炭素」という課題を契機に都内中小企業が自社の経営計画を見直し、ゼロエミッション経営の推進により、競争力向上を図ることを目的とするものです。具体的には、右図に示すようなフェーズに分けて、各種メニューを用意して伴走支援を最長2年半にわたり実施していきます。

中小企業がゼロエミッション経営に取り組む理由としては、もちろん地球温暖化対策や環境保全への貢献が考えられますが、中小企業経営において、下記の多くのメリットが見出せます。

- ①コスト削減:上昇傾向にある電気代の抑制に有効。総合的な省エネ対策がコスト削減につながる

- ②助成金の活用:ゼロエミッションに係る助成金は増加中。様々なシーンで申請を検討できる

- ③ブランド力向上:環境配慮企業としてブランド力が高まり、自社の取り組みをPRできる

- ④組織活性化:サスティナブルな企業で働きたい従業員は年々増加。自社の社会貢献は従業員のモチベーションにもつながる

- ⑤ステークホルダーとの関係構築:サプライチェーン内で脱炭素化の取組を必要とする企業が増加する中、対策を検討できる

- ⑥地球環境への貢献:環境問題等の社会課題に自社のゼロエミッションの取組を通じて貢献できる

詳しくは、当事業のホームページ「ゼロエミポータル」をご覧下さい(https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/zeroemi/index.html)。「ゼロエミッションの取り組み」のイロハから、これまでに当支援を受けて、実際に効果が出始めている好事例も掲載されています。

Ⅱ.事業チームへの参加経緯と取組内容

私自身は、前職で四半世紀に渡り太陽光発電システムや太陽電池デバイス、それを取り巻く原材料等について、研究開発、産業活動、市場動向、国際政策等の調査分析を行ってきました。2015年に中小企業診断士の世界に仲間入りしてから、各方面に向けて再生可能エネルギー産業・市場の構築・拡大について自分なりの主張を展開してまいりましたが、なかなか中小企業の現場には響きにくいテーマではありました。

しかし、近年の世界的な気候変動や企業活動のマインドの変化を背景に、その後は国策や地域単位での脱炭素化に向けた取組が強化され、中でも東京都が「ゼロエミッション東京」宣言を打ち出したことで、具体的な中小企業支援の施策が打たれることになりました。東京都中小企業診断士協会も、東京都中小企業振興公社や関東経済産業局、環境省などと連携し、当該分野への貢献を強めているところです。

私は、今回の「ゼロエミッション実現に向けた経営推進支援事業」の始まりのタイミング(令和4年4月)でまず前段階のセミナーの登壇の機会を得たことと、さらにマネージャーの一員として採用していただけたことで、スムーズに企業支援に入ることができました。この2年間に多くの企業の相談や支援に携わり、主担当としては現在、常時7社の支援を継続しています。それぞれ、下記のような概要・ステータスとなっています。

- 電気工事業:ロードマップ策定を終え、風力発電・太陽光発電の自社および顧客向け導入に注力。再エネによる地域マイクログリッド構想を推進しつつ、IoT活用のリモート監視事業への参入も狙う

- パン製造卸事業:ロードマップ策定完了後、事業環境の変化が起き、省エネ強化に向けた方向性を再検討。企業理念に基づいた強固な推進チーム作りを踏まえ、生産能力向上に向けて仕切り直しへ

- 精密板金事業:ロードマップ遂行中で、Scope 2ベースでのCO2排出可能量把握に向けた計測を実施中。若手中心の改善チームを発足、雇用促進のためプロモーションを強化する

- 生活用品卸事業:ロードマップをブラッシュアップし、同時にSDGs経営・新規ブランディングの方向性も確立。Scope 3ベースのCO2排出量削減貢献を検討する

- 精密機械製造事業:ロードマップ改訂中で、伝統的な板金事業と精密機械製造事業とのシナジーを模索。省エネ設備更新や事業環境改善等によりCO2排出量削減を目指す

- 知育玩具製造事業:ロードマップ策定中、パートナー企業との玩具量産化に向けた投資を継続し、販路開拓を目指す

- 廃棄物処理・コンサルティング事業:ロードマップ策定中で、廃棄物処理に関する外部との連携・再生可能エネルギー利用事業企画などを盛り込んでいく

ゼロエミッション経営推進マネージャーの仲間は、中小企業診断士のほか技術士メンバーも多く在籍し、技術面もある程度対応できる体制ができています。エネルギー管理士の方も加わり、マネージャー自身が省エネルギーへのアドバイス・実地での改善に貢献している場面も増えています。そのほか、各種分野での専門家も数多く登録し、顧客企業の要望を受けて適切に派遣を行っています。

Ⅲ.今後の展望

上記企業は、いずれもロードマップ策定のフェーズは終了、あるいはほぼ終わりに近づいており、今後は実施・定着に向けた伴走支援のフェーズに入っていきます。綿密な打ち合わせやブレーンストーミング、ディスカッションを経て構築したロードマップですが、それぞれ事業を日々推進していく中で、大小の状況・環境の変化が起きてきます。ロードマップは絶対的なものではなく、柔軟に状況に応じて修正・変更を図っていきます。

この時にも、当然大きな旗頭としての目標は、経営方針に照らしつつ揺るぎないものとして示していきます。目指すべきゴールは明確であり、そこに至る道筋について臨機応変に対応していくためにも、診断士の助言は重要です。最新の市場動向や施策動向、技術の変化や国際情勢なども把握しつつ、企業の状況変化に対して適切なアドバイスができるように、日々研鑽してまいります。

当事業全体では、支援開始から2年半の長期にわたり伴走していきますので、ある程度の企業の事業成長や改善の成果も上げつつ、卒業時に2030年・2050年といった長期にわたる成長が見通せるように、強固な事業基盤づくりにも貢献していきます。

出所:公益財団法人東京都中小企業振興公社「ゼロエミポータル」(https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/zeroemi/index.html)

執筆者

大東威司(おおひがしたかし)

ゼロエミッション経営推進マネージャー

2015年より中小企業診断士として活動。世界の再生可能エネルギーおよび金属資源市場に長く関わり、研究開発ロードマップやエネルギー・ミックス目標づくり等、支援実績を多数持つ。再生可能エネルギー、地球温暖化対策、脱炭素経営、SDGs(持続可能な開発目標)、BCP(事業継続計画)に精通する経営コンサルタントとして活動中。

(中小企業診断士、第二種電気工事士、防災士)