公社事業を活用して「循環経済(サーキュラーエコノミー)」に取り組むハンズオン支援企業の事例紹介

2025/02/03

1.はじめに

ゼロエミッション経営推進事業ではエネルギー管理士や技術士等の登録専門家の参加による省エネ、再エネなどの支援ニーズが多いなか、最近注目されている資源循環と経済成長を両立する「循環経済」(サーキュラーエコノミー、CE)に取組んでいる支援企業の事例をご紹介します。

2.環境配慮商品の企画・開発とゼロエミを訴求したプロモーションについて

アパレル業界では大量生産し、売れ残りの商品を大量に廃棄する「線形経済(リニアエコノミー)」が問題となってきました。このような中、Tシャツなど衣料プリントのOEM事業を手掛ける株式会社エー・ディー・ピー様(本社・北斎通りファクトリー、東京都墨田区亀沢)は、2年前から中古Tシャツや和服のB反を再利用したアップサイクル商品を開発し、販売するサステナブル事業に取り組んでおられます。

本事業は、事業可能性評価事業で「事業可能性あり」と評価されたものの、オリジナルの「ユニークなデザイン」×「環境配慮」を謳ったアップサイクルの商品力は未知数でした。幾度も展示会に出展し自社サイトでPRするなど繰り返すことで、注目はされるものの本格的には売れはせず、手間ばかりかかり、苦労の連続であり後悔すらあったのではないかと感じています。

ところが、昨年よりOEM先から、本業のTシャツ発注が次第に増えつつあり、新商品「北斎シャツ」が好評を博し「ふるさと納税品」にも指定され、さらに大手ビールメーカーからの大型案件(販促Tシャツ)受注など、3年目にしてようやく成果に結びついています。

「環境配慮」単体では商品価値がなく、度重なる試行錯誤を経て、「地元の無形資産(ターゲット顧客が欲しくなる独自の企画(例えば、インバウンド向けに北斎絵画)」×「環境配慮」=「売れる商品」となり、商品価値が生成され、その開発・販路開拓プロセスを通じて、「企業ブランド価値」が向上しつつあると感じています。

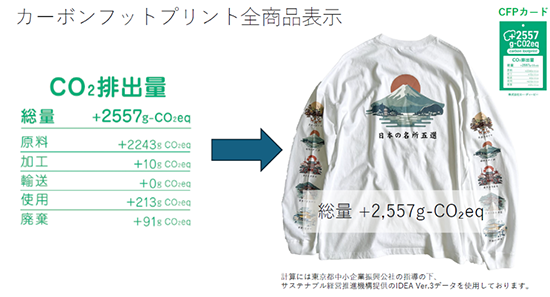

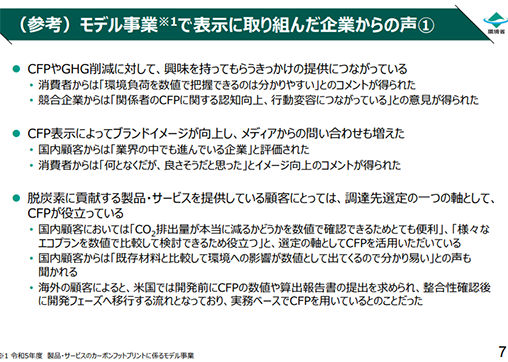

同社は、さらに高みを目指して、公社登録専門家の支援によりCO2排出量計算を学び、IDEAver3(※1)を購入し、今春開催された展示会でカーボンフットプリント(以降CFPという ※2)の公開を開始され大きな反響を得ています。

※1:ライフサイクルを通じた温室効果ガス排出量の算定等に用いられてきたインベントリデータベースであり、産業技術総合研究所により開発されたものです。

(CFP※2は、後半にご説明します)

3.ゼロエミッション経営推進支援事業のハンズオン支援内容

こうした同社の積極的なゼロエミッション展開をサポートさせていただいた、本事業のハンズオン支援についてご紹介します。支援内容は下記のように多岐に渡ります。

- ① 4拠点目となる新工場の垂直立ち上げ(最適レイアウトの提案)

- ② CO2排出量計算法、CFP計算法(環境配慮商品等のデータ把握と展示会での公開)

- ③ 2S(整理・整頓)による現場改善・生産性向上

- ④ インバウンド向けの販売戦略支援(工場の簡易店舗併設→Google My Business検索→自社サイトに遷移→訴求ポイント説明→取扱い小売店紹介)

- ⑤ 危険予知・労災防止(裁断等内製、高齢者雇用対策)

- ⑥ 省エネ・再エネ診断

①②③⑥では製造業のエネルギー対策から現場改善、省エネ診断まで幅広く対応できる登録門家(エネルギー管理士)、④では外資系スポーツ衣料の日本店舗開設やファストファッションメーカーのEC開設運営等の実績があるマーケティング専門家(中小企業診断士)、⑤では、製造業への支援経験豊富な専門家(技術士)、といった、いずれも公社登録の経験豊富な専門家による本格的な支援をテーマごとに複数回実施してきました。

これらの支援を通じて、最も印象に残った社長の一言は、つい先月「自分が一つ一つ指図しなくても今では社員が自発的に動いてくれる」でした。それまでの2年超にわたる伴走支援の際に、社長がたびたび口にされるのは「社員が自発的に動いてくれない。指図しても続かない。大事なことを見落としてしまう、気づいてくれない。」ということでした。

どうやらゼロエミッションの取り組みは「社員が自分で考え、周りとも一緒になって、自発的に活動すること」、つまり社員のモチベーションアップと組織活性化にも効果があるようです。

私が支援の際に心掛けていることは、「社長を傾聴し共感しつつ」も「少し距離をおき」つつ、「①視野を広く、②遠い未来にむけ、③周囲を巻き込む」ことをプロモートする伴走支援です。具体的には、バックキャストアプローチ(「ありたい姿」を描いたうえで、そこから逆算して「いま何をすべきか」を考えること)、社員がワクワクするような将来像を描きそこに向かって協働すること、アウトサイドイン(社会課題を起点とした新事業創出に取り組むこと)、そして、マルチステークホルダーアプローチ(個人→社員→組織→コミュニティ→行政)です。

4.CO2排出量情報の開示要求の高まりとCFPを活用したプロモーションの重要性

最近になり、支援中の企業で、CO2排出量情報の開示を求められる頻度が確実に増えていることを実感します。背景に上場企業のCO2排出量の開示、さらに自動車のCO2排出量情報開示、といった、大きな潮流が起きていることがあります。

CFPは、製品単位で、その製品のライフサイクルの各段階におけるCO2等GHG排出量をCO2排出量に換算したものの総量を算定したものです。従って、取り組む企業にとっては効果的な排出削減対策を検討したり、排出削減の効果をモニタリングすることが可能であり、消費者にとっては気候変動問題に関する関心の啓発や購買の選択に必要な情報となります。

参考:経産省・環境省のガイドライン

https://www.env.go.jp/press/press_01409.html

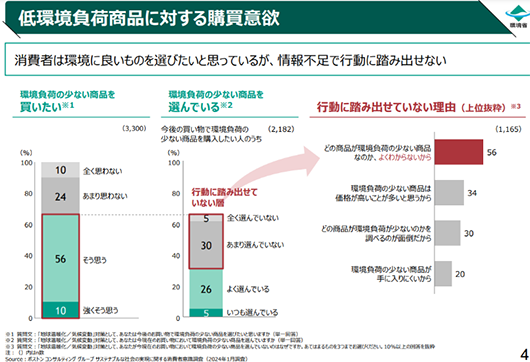

最新の調査では、消費者は「環境に良いものを選びたいが、情報不足で行動に踏み出せない」といった結果が明らかになっております。したがってCFPの算出・公表はこのような消費者への購買行動を促す効果を期待できます。

出所:環境省2024年10月18日「カーボンフットプリントの表示等の在り方検討会(第1回)」

https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/files/CFP_siryou_20241025_3.pdf

5.最後に

今回は環境配慮事業に取組まれる支援企業の取り組み、成果、支援と、CO2排出量開示要求の高まり、CFPの概要・導入効果についてご説明させて頂きました。 ちなみに本支援企業では、先月(11月)に前述の大手ビールメーカーの方が工場見学され、同社のCFPについてもその取り組みを高く評価されております。

今後、カーボンニュートラルの達成がますます求められるでしょうから、ビジネス(製造業)の構成要素はQCDだけでなく「C(カーボン)」も加えたQCDCではないかと実感しております。

【ゼロエミッション経営推進支援事務局より】

ハンズオン支援は、下記リンクより簡単にお申込みいただけます。

本コラムに掲載している企業様のように、省エネや脱炭素経営を目指す都内中小企業を支援しております。皆様のご利用を心よりお待ちしております。

執筆者

福田裕司(ふくだゆうじ)

ゼロエミッション経営推進マネージャー

公社の事業可能性評価事業マネージャー(創業および新事業化について、独自性、実現性、ニーズ、マネタイズを評価し、事業化を支援)を退職後、現在は中小企業の脱炭素経営を伴走支援しています。ゼロエミをベースとした様々な経営改善に一緒に取り組み、支援事業者さまのスパイラルアップを目指します。

(中小企業診断士、脱炭素アドバイザーアドバンスト、産業カウンセラー)