東京都のゼロエミッション(連載 第2回)

~ゼロエミッション(脱炭素)のテーマと中小企業のニーズや取組み状況~

2025/02/03

はじめに:

第1回のコラムでは、国や東京都の温暖化ガス(GHG)排出状況や中小企業との関連、及び東京都のゼロエミ支援事業の概要について紹介しました。(第1回コラムはこちら)

今回は中小企業のニーズや取組み課題等、及び温暖化ガスの排出区分とゼロエミテーマについてご説明致します。

(ゼロエミッション:略称ゼロエミ、最終目的は脱炭素、CO2削減である)

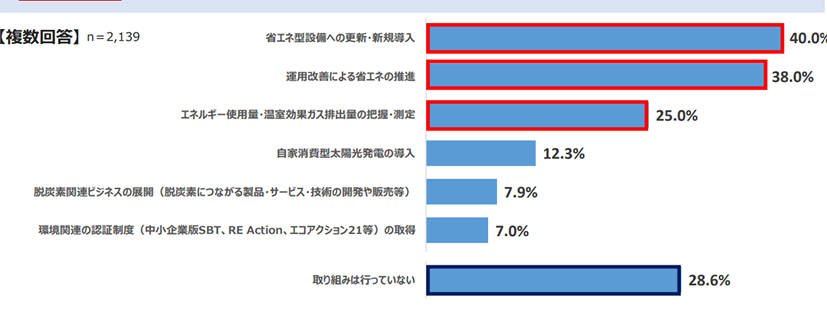

1.中小企業の脱炭素の取組状況

「中小企業の省エネ・脱炭素に関する実態調査」 (集計結果 2024年6月25日 日本商工会議所・東京商工会議所)によると、実態として①光熱費・燃料費の削減、②外部への訴求、③外部環境変化に対する対応、が上位を占めていますが、気候変動や規制等の将来的な事業への影響を懸念し、取引維持・拡大や従業員のモチベーション向上、資金調達等に関心を示している状況が見られます。

その主な対応として、①新たな設備の導入、②運用改善による省エネ化、③使用エネルギーの診断、④太陽光発電導入が挙げられています。この①から④については、本事業のハンズオン支援や助成金による設備導入が活用できます。一方で、「取組みは行っていない」という企業も28.6%ありますが、本支援事業では相談窓口や診断及びハンズオン支援により新たに取組む中小企業もニーズや状況に応じて対応をしております。

出所:中小企業の省エネ・脱炭素に関する実態調査(日本商工会議所・東京商工会議所)より上位6項目抜粋

https://www.jcci.or.jp/news/research/2024/0625140000.html

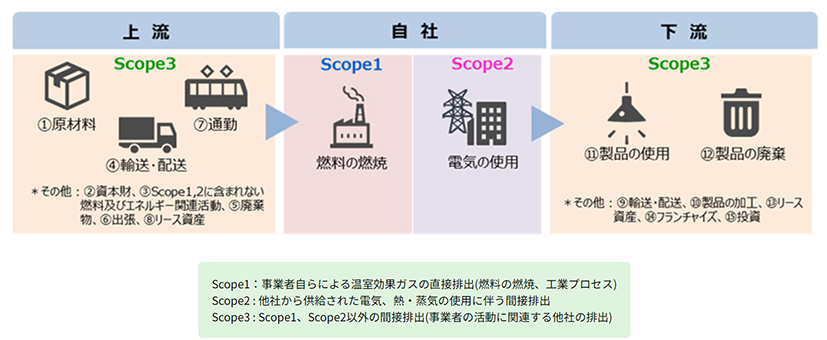

2.温暖化ガス(GHG)の区分

温暖化ガスとして約90%はCO2(ほかにメタン、代替フロン等)であり、自社の事業活動によるScope1(燃料)、Scope2(電力)の排出が中心となりますが、社会の中で事業は自社単独だけでなくScope3として上流の調達や下流の市場や顧客による製品使用と廃棄につながっているので、サプライチェーンとして捉えることも重要となります。

サプライチェーン排出量=Scope1排出量+Scope2排出量+Scope3排出量

出所:グリーン・バリューチェーンプラットフォーム

https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/estimate.html

この社内外の商流が最近の問題となっているサプライチェーンでもあり、広義のビジネスモデルでもあります。この全体の脱炭素(CO2削減)を目指すことが重要であり、市場や社会への貢献にもなります。

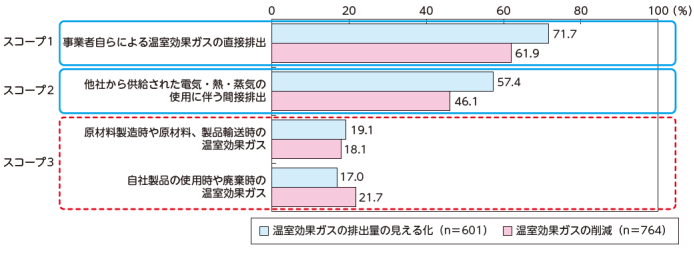

中小企業の脱炭素はまずScope1,2の削減を行い、次いで可能な形でScope3(上流、下流)の削減貢献を進めることが現実的でもあります。このScope1,2,3に関する中小企業の取組みとして、以下のような調査データがありますがScope3の取組拡大はこれからです。

出所:2024年版ものづくり白書 令和6年5月 経済産業省 厚生労働省 文部科学省

https://www.meti.go.jp/report/whitepaper/mono/2024/pdf/gaiyo.pdf

3.中小企業の支援ニーズと対応

本支援企業のゼロエミニーズとしては以下のような多様なテーマがあり、新たな脱炭素活動の取組や新事業への展開も増えています。優先度の高いニーズとして、①エネルギーコスト削減、②省エネ設備導入、③生産性向上設備導入、があり、そのための④省エネ診断や助成金の活用が必要となっています。

新たなニーズとしては、⑥輸送・配送の対応、⑦新規事業立上げがあり、事業展開のために⑧脱炭素の顧客ニーズ対応、⑨自社の脱炭素活動の訴求が挙げられます。

- ① エネルギーコストの削減(電力、燃料、照明等)及び省エネ

- ② 太陽光発電、LED照明、及び再エネ活用

- ③ 高効率、省エネの生産設備導入、生産性向上

- ④ 省エネ診断等、現状のエネルギー使用状況の調査と分析

- ⑤ 省資源として、材料の有効活用、廃棄物削減

- ⑥ 輸送・配送業務の効率化、梱包の簡素化、省エネ化、EV導入等

- ⑦ 新たな脱炭素につながる新規事業、新製品(省エネ、省資源)の立上げ

- ⑧ 顧客からの脱炭素要請や対応(最近増加している)

- ⑨ 自社の脱炭素活動の社外訴求(顧客、市場、金融機関等)

4.公社ゼロエミ支援事業の内容

東京都中小企業振興公社では、中小企業のニーズや状況に応じて、相談窓口、準備支援(診断)、ハンズオン支援により以下のような対応をしています。また脱炭素活動と併せて、生産性向上、競争力強化、社内風土醸成、事業拡大、顧客や社会への貢献も重要と考えています。

1) 省エネ、エネルギーコスト削減

企業ニーズを基に専門家による「省エネ診断」から、エネルギー使用状況の調査と分析を行い、今後の省エネ対策を検討します。その結果に基づいて、コスト削減の検討と省エネ設備や再エネの導入を支援します。

2) 生産性向上、競争力強化

省エネ設備、高機能設備等の導入と併せて、生産ラインや管理体制、生産プロセスの改善等を支援し、資材調達や流通も併せて検討して生産性向上の支援も行います。

3) 脱炭素新規事業

新規事業のニーズもありますが、リソースの制約や事業立上げの時間等の課題もあり、事業性や脱炭素効果も検討して支援を行います。

4) 脱炭素活動の訴求

実際の脱炭素活動や効果、事業展開や収益等を検討し、営業活動やHP等の訴求を支援します。市場や顧客からの要請にどのような対応が適切か検討して支援します。

5) 助成金の活用

本事業ではハンズオン支援を受ける過程で、戦略構想やロードマップ等の作成支援を行い、これらの書類により以下の助成金を迅速・確実に申請、活用できます。

- ① 省エネ設備(空調、LED他)

- ② エネルギー運用改善

- ③ 計測関連(各種センサー等)

- ④ 廃棄物削減(リサイクル、リユース関連等)

- ⑤ 蓄電池、及びPR・訴求関連費用、省エネ診断

また東京都としては、①太陽光発電や再エネ、②EVや蓄電池、③生産設備、④製品開発や販路開拓等の各種助成金があり、ゼロエミ枠を考慮した助成金も揃えています。

自社のニーズに沿った適切な助成金を活用し、ゼロエミ活動を進めながら企業の成長や脱炭素を実現して下さい。

5.ゼロエミテーマ(脱炭素)と考え方

大きな区分として省エネ及び省資源が考えられますが、以下のようなテーマが考えられます。これらのテーマの脱炭素効果と併せて、事業への貢献、コスト削減、生産性や競争力向上、社内風土醸成、社会貢献等も重要となります。

| 脱炭素区分 | ゼロエミのニーズ及びテーマ事例 |

|---|---|

| 省エネ関連 |

|

| 省資源関連 |

|

製品・サービスの原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクル全体を通したCO2排出量としてCFP(Carbon FootPrint of Products)という概念もあり、特定の製品に対して自社の事業活動(調達、製造、輸送、販売等)及び出荷・販売後の総合的な脱炭素が広く市場や社会への貢献となります。

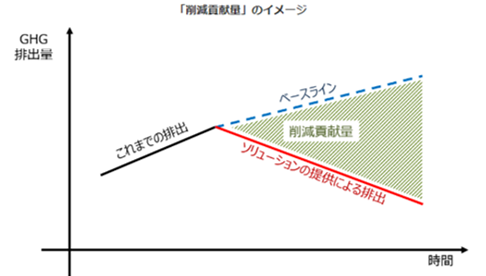

CFPの一連の流れを正確に捉えることは難しいこともあり、まずは「炭素削減効果」として改善活動を評価する考え方もあります。

出所:資源エネルギー庁スペシャルコンテンツをもとに関東経済産業局で編集

【ゼロエミッション経営推進支援事務局より】

本コラムに掲載の「ゼロエミッション実現に向けた経営推進事業」では、省エネや脱炭素経営を目指す都内中小企業を支援しております。詳細は下記リンクをご覧ください。

執筆者

木島研二(きじまけんじ)

ゼロエミッション支援事業 統括マネージャー

総合電機メーカで研究・開発、設計・製造、顧客対応等に従事し、様々な大・中小企業との連携業務も行った。その後2006年より、中小企業診断士として知財・技術・事業に関する調査、診断、評価、コンサルティング業務を行ってきた。

(中小企業診断士、知的財産管理技能士、省エネエキスパート)