タイ政府の入札法・調達制度から見る日本中小企業の参入可能性

タイ 2023.10.10

政府入札は政府機関や省庁が運営する公共調達の制度で、日本においても国・地方公共団体等の大型プロジェクトや物品調達に利用され、品質担保、適正競争、受注機会の公平性等の観点から制度設計・運用がなされています。タイでは財務省が2027年迄に1兆900億THB(日本円︓7兆866億円 R5/8末為替基準)の官民連携(PPP)投資を計画し、大型インフラ整備事業に向けた公共事業投資の増加が見込まれるなど、景気対策として公共事業の重要性が高まっています。そこで都公社は、日本企業のタイ政府入札への参入可能性を探るべく、タイ国予算管理主計局担当との連携により、タイ政府調達・物品管理法の概要や日・タイ間の公共調達制度の相違点を紹介するセミナーを開催しました。

1.タイ政府入札の制度と入札方式

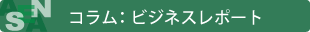

タイでは政府入札における業者選定・入札の透明性を確保することを目指し、財務省中央会計局が2015年10月1日以降の入札において、公務員と入札者の接点を限定させる新しい政府調達方法を発表しました。この制度改革により、10万バーツ以上の調達は製品・サービス内容の複雑度に応じ「e-Market」、「e-Bidding」の2つの政府調達システムのいずれかを通した調達が必要であることとし、調達プロセスの全面電子化「e-GPシステム」を推進することで透明性の確保と公共調達プロセスの効率化を図ってきました。

e-GPシステムにおける公募から契約までのプロセスは日本の入札制度と共通点が多く、大別すると以下の①~⑥のプロセスで業者選定を行っています[①購買・調達計画(予算)の策定、②業務仕様(図面含む)・査定価格の提示、③入札実施(電子入札システムでの公募)、④審査・落札者の公表、⑤異議申立期間における質疑・⑥契約締結]。公募されるプロジェクト毎に申請時期・入札期間、支払条件、必要な許可・資格等を募集要項としてe-GPシステムに掲載し、入札業者は募集要項や各省庁Webサイトの掲載事項に基づき入札・提案書の提出を行う必要があります。

タイ公共調達においても物品調達や委託、設計及び工事など幅広い分野で国際入札に対応した調達案件があります。タイ中央会計局が公募する物品調達品目は実に77品物に上り、無停電電源装置から事務用文房具まで内容は様々です。調達案件毎に適する入札方式・評価方法を設定しており、①一般公募入札方式(≒競争入札)、②選考評価入札方式(≒総合評価)、③随意契約方式の3つの方式で区分されます。

随意契約では50万バーツを上限に契約が可能で、それ以上の金額については一般公募入札・選考評価入札の方式での公募が義務付けられています。入札システムの電子化や公募~契約までのプロセス、入札方式は日本国・地方自治体の入札制度と類似しており、透明性・公平性の担保や物品・プロジェクトの性質に合わせた評価方式の導入が図られています。

2.タイ公共事業落札実績から見る国際競争

バンコク首都圏の交通渋滞緩和や都市間物流コストの削減を見据えた鉄道網の拡張、地域格差是正を目指す「南部経済回廊(SEC)構想」、東南アジア・太平洋への玄関口として期待される「東部経済回廊(EEC)」など、大規模なインフラ整備計画においてタイ公共事業が果たす経済効果には各国が大きな期待を寄せています。

※物品調達や委託、設計及び工事など幅広い分野で国際入札に対応した調達案件が掲載

特に、「3空港連結高速鉄道開通」や「ターゲット産業投資奨励ゾーン(工業団地)」は近隣国のみならず世界各国が投資効果を期待するテーマとして注目を集めており、外国企業のタイ政府入札制度への理解度が試される大型プロジェクトとなる見込みです。

タイ財務省主計局 電子入札システム(e-GP)開発チームに所属し、財務省主計局 | 予算監査員を務めるMs. Supattra氏はタイ入札における国際競争について、「建設プロジェクトを落札する外国企業としては中国企業が約7割を占める状況。予算内での入札を優先する余り、低価格で落札した企業がその後の工数増加に伴い履行責任を果たさず、未完成となっているプロジェクトも多数生じている。」とコメント。中国企業の積極参入とタイ公共事業プロジェクト完工に向けた課題を分析しています。

また、財務省主計局 | 法務担当(弁護士)として調達に関する法律・規制の発行を10年以上経験するMs. Sutasinee氏も「入札価格と品質とのバランスに苦戦している。品質を保つ工夫としてタイでは[ニーニー基準]と呼ばれる基準を設け、特に総合評価入札方式においては品質最低基準の担保を目的とした審査を行うなど、一定の品質を担保する工夫を講じている。

今後、信頼度が高い国・企業への発注に向けて、政府機関として評価点の傾斜をつける可能性もある」とコメントし、タイ公共事業における入札業者の信頼・実績、品質を評価する上での課題と方向性を示していました。

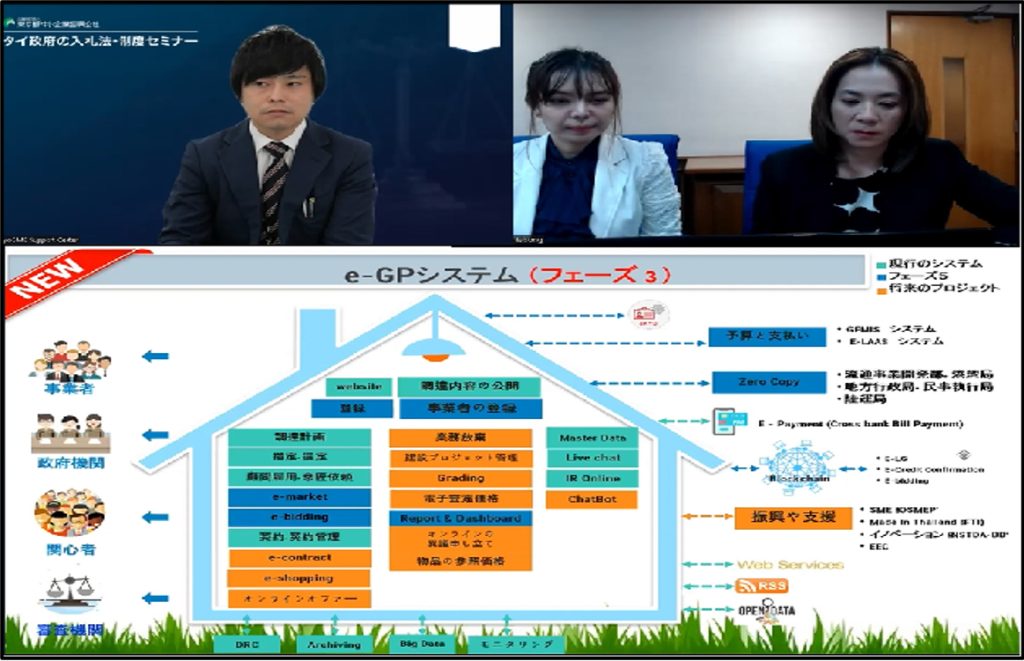

上:中央会計局1Fエントランス下:施設内歴史を物語る金庫

【タイ財務省主計局 担当者との意見交換】

(左奥) 法務担当:Sutasinee 氏、(右奥) 予算監査員: Supattra 氏

3.タイ政府入札への日本企業の参入可能性

今後、参入を目指す日本企業の 進出ステップについてSutasinee氏は「最初はやはりタイローカル企業とのジョイントにより少しずつ入札実績を積み重ねた上で、現法設立を経て単独入札に参入していくことが重要と考える」とコメント。e-GPシステムは現状タイ語のみであり、プロジェクトによってはタイ国内産業保護の観点から建材等のタイ現調比率に下限が設けられています。新規参入においてはタイ公共入札に精通したタイローカル企業との連携・ジョイントが重要となります。

一方、2027年には英語対応を備えたインターナショナル入札システムを整備していく計画があるほか、入札に際し提示する経験・実績資料については日本を含む外国プロジェクトの受託・完了実績も十分評価に値するとの回答もありました。意見交換の中では、「日本企業が得意とする企画・設計段階からの提案力や、品質保証・履行責任等の観点からタイ公共事業入札に挑むことができれば、国際競争に競り勝ち、上記のような大型プロジェクトを受注する可能性も開けてくるのではないか」等々、日本企業の参入可能性について、タイ入札制度が抱える課題と日本企業の競争力・優位性の観点から議論を深めました。

4.タイ入札参入に向けた現地機関との連携強化

2023年6月30日、(公財)東京都中小企業振興公 タイ事務所はタイ国予算管理主計局担当との連携により、タイの入札法や日・タイ間の相違点を紹介するオンラインセミナーを開催し、計65社68名の日本企業に対し制度紹介を実施しました。第1部では財務省主計局 | 法務担当: Sutasinee氏より政府調達および物品管理法について、第2部では財務省主計局| 予算監査員:Supattra氏より電子入札システムe-GPについて紹介しました。

第3部では講演に対する質疑応答として参加企業より多数の質問を受け高い関心を集めたほか、講演後には追加質問や今後の入札参加に関する相談を受け付けるなどの反響がありました。建設工事以外にもリース/レンタル・物品供給等の77品目に及ぶ入札案件が公募されており、業界・業種を問わず参入可能性が広がるタイ公共調達への高い関心が窺えるセミナーとなりました。

今後、タイ全土に渡り計画される大規模インフラ投資等を前に、タイ入札制度への理解は日本企業が公共事業参入を目指す上で欠かすことのできない事項となります。日本企業が注視すべきタイの制度や業界動向について、都公社タイ事務所は引き続き関係各省庁等との連携を図るとともに、現地経営相談・ビジネスマチング・情報発信等の支援を拡大していきます。

【執筆】(公財)東京都中小企業振興公社 タイ事務所 (Tokyo SME Support Center Thailand Branch Office)澤根 祐

おわりに

都公社 タイ事務所では都内中小企業をはじめとする日本企業のタイ進出や、タイ現地経営に関するご相談、ビジネスマッチング等の支援を行っております。

タイへの進出手続きやパートナー探索、人事・労務、税務、法律、FDA、環境規制対応など、タイ現地経営に関するご相談や支援を希望の際は、是非とも下記問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。

<ASEAN通信からの転載記事>