インドネシアの健康意識とコールドチェーン産業

インドネシア 2024.10.15

1.インドネシアにおける食品「新鮮」ニーズの高まり

近年インドネシアでは食品に「新鮮さ」を求めるニーズが高まっています。経済成長による可処分所得の増加で、健康志向が高まったことなどがその理由です。一方で、世界最大の群島国家インドネシアでは、食品の各島間のロジスティクスにおいて、冷蔵・冷蔵技術に基づいたコールドチェーンで新鮮さを保ったまま、消費地まで運ぶことが大きな課題となっています。冷凍・冷蔵設備関連業界で、高い技術を持つ日本企業に対するニーズが高まっています。

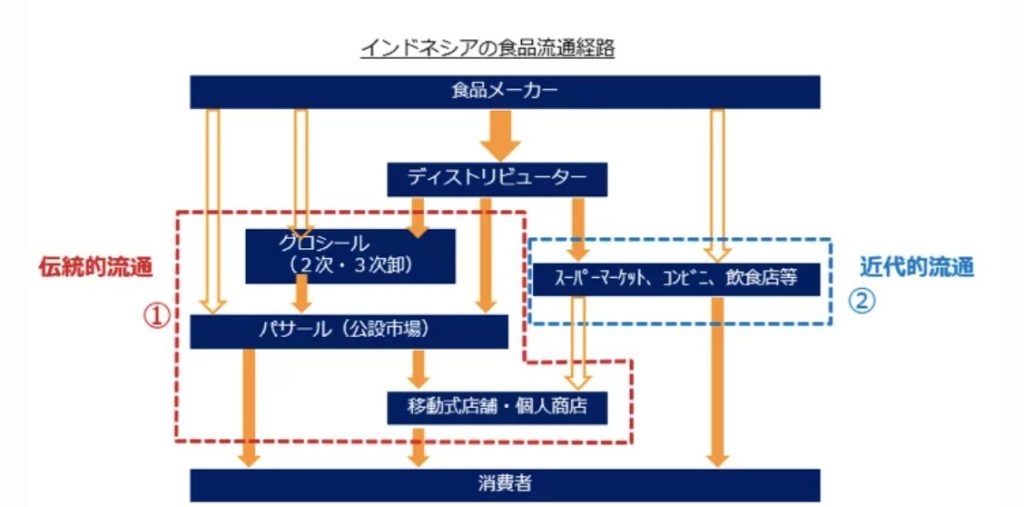

2.インドネシアの根強い伝統的流通

コールドチェーンとは「低温物流体系」のことで、商品の運送を行う際に、冷蔵や冷凍といった低い温度を維持することで一定の状態を保ちながら商品を輸送することを目的としたサプライチェーンを指します。収穫や加工をした後、時間が経ってしまうと食品の劣化が始まりますが、鮮度を保ち、おいしく安全な食を提供するために、冷凍・冷蔵設備を用いて、食材の劣化を止める(遅らせる)必要があります。

コールドチェーンは日本では当たり前のように普及していますが、インドネシアではまだまだ発展段階だと言えます。「近代的流通」の代表格であるスーパーマーケットも普及しているものの、パサール(Pasar)と呼ばれる昔ながらの市場も根強く彼らの生活に密着しています。こうしたパサールを介した「伝統的流通」では野菜や果物だけでなく、肉や魚といった生鮮食品も多く取り扱われていますが、多くがまだまだ冷蔵・冷凍設備が完備されているとは言えない状況です。

例えば、コロナ禍でオンラインでの食材購入が増えましたが、「包装はきれいだったが、中身の冷凍のカット野菜を買ったら腐っていた」(30代の現地女性)などの事例も少なくありません。また、「パサールで一日に必要な食材を買って消費すれば冷蔵庫は必要ない」(20代の現地男性)との声も少なくなく、コールドチェーンの重要性に対する理解も一般化しているとは言えません。

3.消費地ジャワ島への安定輸送が課題

インドネシアは海洋面積が約70%、陸地面積が約30%と海洋面積の方が広いため、非常に広大な排他的経済水域を有する漁業大国として知られています。国連食糧農業機関(FAO)の報告書によると、インドネシアの漁獲量は中国に次ぐ世界2位の漁獲量を誇っています。インドネシア国内で漁獲量が多い地域はジャワ島外が多いですが、インドネシアは国民の半分以上がジャワ島内で暮らしているため、より消費量を増加させるためには収穫した水産品をジャワ島にも輸送する必要があります。水産物は鮮度が大事になってくるため、コールドチェーンの設備・システムをきちんと整えることができれば、海をまたいだ島嶼間の輸送もより容易になり、インドネシア国内全体での水産物の消費をより促すことができるようになると考えられます。

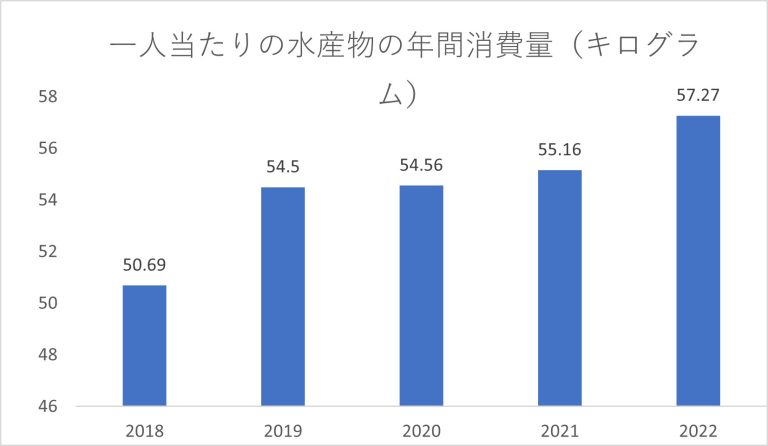

水産物の国内消費量も年々伸びています。インドネシア開業漁業省によると、2022年の一人当たりの水産物の年間消費量は57.27キログラムで18年に比べて12.9%増加しました。水産物は新鮮さが味だけでなく、衛生面にも直結するため、冷蔵・冷凍設備がもたらす影響は他の食品に比べてもとりわけ大きいと言えるでしょう。

4.コロナ禍で冷凍食品消費が増加

中間層の増加、コロナ禍の中での外出制限による需要の増加などが主な理由となり、冷凍冷蔵食品の消費量は、日本の国土交通省の資料によると、上昇傾向で推移し2025年には 2020年比で約30%の増加が予測されています。インドネシア政府もコールドチェーン整備の重要性を理解しており、2016年に投資に関するリストを改訂し、地理的な制約なしにインドネシア国内どの地においても海外企業がコールドストレージ産業に参画できるようになりました。コールドチェーン物流サービスを提供している日系の物流事業者では、伊藤忠ロジスティクス株式会社、川西倉庫会社、三菱倉庫株式会社などが低温保管や低温輸送サービスを手掛けています。

現地では日系企業が培ったコールドチェーンの技術や現場指導などが定評を得ていますが、いまだに一般消費者において重要性が十分理解されていない状況や、荷主にとっても質の高いコールドチェーン物流はコストの増加に直結するため敬遠される傾向があるのも事実です。このため、日本企業側はインドネシアにおける荷主と消費者に対しコールドチェーン物流の効果・メリットを周知・啓発する必要があります。国土交通省と日系物流企業は、インドネシア運輸省や規格の策定機関であるインドネシア国家標準化庁(BSN)等に対して、日本で採用されているJSA-S1004の採用について働きかけるほか、コールドチェーン物流サービス規格がどのように社会問題の解決に寄与するかなど現地の冷蔵・冷蔵事業者からなるインドネシアコールドチェーン協会の協力の下、社会全体に周知していく方針を取っています。

5.SDGsにも効果的

インドネシアのコールドチェーン業界は大きく成長を続けています。インドネシアは世界で4番目に人口の多い国であることや発展途上国として高い経済成長率を維持しています。近年、インドネシアでは「健康」というワードがトレンドになっており、多くの国民が健康を意識した生活を送ろうと心がけています。中間層の拡大とそれに伴うライフスタイルの変化により、刺身やお寿司といった「生もの」が普及したことも消費を押し上げており、国民がさらに体にいい食べ物や美味しい食べ物を求めるようになれば、冷蔵・冷凍設備の必要性はさらに高まってくると考えられます。

今後日本企業の投資や業務提携が期待されている業界でもあり、コールドチェーンの普及は食品安全、食品ロスの低減などESG、SDGsの実現を図る上でも効果があります。ぜひこの機会に参入を検討されてはいかがでしょうか。

Tokyo SME サポートデスクインドネシアでは、都内中小企業の皆さまのインドネシア展開を支援しています。

ご利用を心よりお待ちしております。

【執筆】Tokyo SME サポートデスクインドネシア受託事業者 株式会社インドネシア総合研究所 赤井俊文

<ASEAN通信からの転載記事>