“世界有数の農業大国” タイの現状と持続可能なサプライチェーンの構築

タイ 2024.11.27

タイ王国は人口約7,200万人のうち約40%を農業就業者が占め、農地面積は約2,400万ヘクタールと日本の450万ヘクタールを上回る農業大国です。タイ国内は「山地部」「デルタ」「平原部」の地理区分に大別され(※1)、チェンマイ等の山地部では豊かな水資源・冷涼な気候を活かしたトウモロコシ畑が広がり、首都近郊等のデルタ地域は「チャオプラヤ」を代表する大河川の灌漑設備が整備され「稲作」「園芸作」「淡水エビ養殖」が盛んに行われています。タイの農産物はコメ・果物を主力に「キャッサバ」「油やし」「サトウキビ」「トウモロコシ」「天然ゴム」が中核産品で、畜水産業としては「豚・鶏」「エビ」が国民の日常食として普及し、農産物輸出の側面から工業生産的な農業が営まれています。

一方、タイの農業生産性は先進国やASEAN各国と比較し低水準が続いており、土質・水源に乏しい「平原部」のイサーン地方を中心に農業の高度化が課題となっています。また、バンコク及び地方都市の発展が発展する一方で地域の過疎化が進み、農業人口の減少・高齢化が顕著です。タイ政府はこれらの課題に対応すべく、生産性向上・持続可能な社会の実現に向けた研究開発、機械・技術導入、異分野との連携を訴えています。

Tokyo SMEはこのようなタイ農業の課題解決への一手として、日・タイ企業の交流促進イベント「日タイ企業交流会2024-Green Tech Business Connecting-」を開催し、農畜水産物の生産性向上や高付加価値製品の開発に取り組む日・タイ企業計8社を紹介しました。本会を契機に、タイ国の農畜水産物の生産性向上や持続可能なサプライチェーンの構築に繋がる都内中小企業の最新技術の普及促進を支援しています。

※1 東京都立産業技術研究センター(TIRI) 記念講演(京都大学 国際戦略本部 縄田氏講演)

1.タイの農業概況と生産性・付加価値向上の課題

タイ商務省2023年度貿易統計によると(※2)全輸出額2,850億ドルのうち工業製品の輸出が2,240億ドル(78.6%)を占める一方、農産物や農工業製品の輸出額は492億ドル(17.3%)に留まり、タイ政府は農業の生産性や農工業製品の付加価値向上に課題感を示しています。また、農産物輸出について果物・コメ・鶏肉等の上位品目で全農産物輸出額の87.7%を占めたこと、輸出先が中国・日本・アメリカ等の上位5ヶ国で全体の67.5%となっていることから、農産物の品目・輸出先の多様化についても課題意識があります。タイの農業生産能力は2,000年代の灌漑システム整備・政府の農業振興支援により一定水準のインフラが整っているものの、機械化・スマート化や機能性食品等の高度産業化に繋がる取り組みは依然として大きな課題となっています。

また、近年は「農業人口の減少・高齢化」が顕著となっており、地域の過疎化を背景とした生産性低下も懸念されています。2,000年代以降の2次・3次産業の発展により都市と農村との間で人口移動が起こり、製造業等への流出の結果、農業人口は1,980年代前半の70%前後から40%まで減少しています。農業労働力の減少により土地生産性の停滞が発生していることから、農業経営の省力化や効率的な生産に繋がる設備の導入、農業所得向上のための付加価値製品(未来食品・加工食品・農業生産過程抽出物活用等)が求められています。加えて、タイ農業の物流構造を鑑みたサプライチェーンの課題も存在します。コメの流通構造として生産農家と精米業者の間では「地方買付業者」「仲介業者」「農業団体」、精米業者と最終消費者の間では「卸売業者」「小売業者」「輸出業者」が関与し、流通プロセスの複雑化や時間ロスによる品質劣化が生じています。特に国外輸出や地方都市への流通過程では品質維持に向けたコールドチェンの構築や、IoT等の情報技術の活用が喫緊の課題となっています。

※2 タイ商務省貿易統計2023年度(出所︓TPSO タイ商務省貿易政策・戦略事務局)

2.タイの農業に貢献する日本のグリーンテック

タイ農業が抱える課題への対応策として、同じく1次産業労働者の減少が先行する日本の生産技術・流通プロセスソリューションが注目を集めています。具体的には、農畜産物の生産過程で活用される最先端の科学技術、農畜産物の品質維持・廃棄ロス削減に繋がるコールドチェーン技術、農業生産過程で発生する農工業製品の再利用技術が解決策として想定されています。大規模農業や機械化の推進とは異なり、限られた農地における生産性向上や農畜産物の長寿命化・品質維持を志向する日本の技術は、単位用地あたりの生産性向上や農業所得増加が必要なタイの農業にとって重要な先進技術となる可能性を秘めており、生産性向上や農畜産物の付加価値向上に取り組むタイ企業から高い関心を集めています。

上記の背景を受けてTokyo SMEは、2024年10月にタイ工業省と共催で「日タイ企業交流会2024-Green Tech Business Connecting-」を開催し、タイの農業生産の現状やアグリテック推進政策について紹介しました。また、タイでのスマート農業・コールドチェーン改善に取り組む日本企業によるパネルディスカッションや、生産性・農畜産物の付加価値向上に貢献する日タイ企業計8社のピッチプレゼンを開催し、タイの生産・物流現場における課題やニーズを認識する機会を提供するとともに、課題解決に向けタイ農業・食品分野で活用されているソリューションについて事例紹介を行いました。

タイ工業省工業経済事務局 上級顧問のアヌワット氏は本会の基調講演において、タイ農業のGDPシェアが10%未満にとどまっている要因として低売価・低付加価値生産、高齢化による労働力不足、流通プロセスにおけるトレーサビリティ・IT活用の遅延を例示し、農業に関するタイ政府としての課題意識と異業種を巻き込んだ投資促進による解決への道筋を示しました。

パネルディスカッションではタイでスマート農業に挑む「Nihon Agri(Thailand)」、日本の製品を活用した農産物の高付加価値化を推進する「C.C.AUTO PARTS」、タイでのコールドチェーン拡大に取り組む「KONOIKE COOL LOGISTICS」が登壇し、タイの気候を活かしつつ温室・温度センサーや活水化装置を活用した農作物の付加価値向上、地方へのコールドチェーン拡大戦略など、タイでグリーンテックを成功させるための課題と現場のニーズについて紹介しました。

ピッチプレゼンでは農畜産物の生産性向上に繋がる日本のソリューションとして「ドローン×クラウド活用」、「感染症抑制紫外線技術」、農畜産物の付加価値向上(糖度・収穫量増加等)をもたらす製品として「次世代渇水化装置」、生鮮品物流ソリューションとして「特殊保冷・トレーサビリティ技術」を紹介し、労働力不足や気候変動への対策が進む日本のソリューションを活用したタイ農業の課題解決を提案しました。またタイ発スタートアップからは「サトウキビ」「とうもろこし」「水草」等の食品残渣を再利用した農業生産過程抽出物の活用や、「炭素」からバイオプラスチックを自動生成する高付加価値製品を紹介し、農業所得の向上や持続可能な社会に貢献するタイ企業との技術連携やビジネス上のコラボレーションを希望しました。

~タイにおけるスマート農業事例 Nihon Agri(Thailand)~

北部チェンマイでのイチゴ生産に挑戦

温室・センサーや温度制御トラックを活用しタイの気候を活かした生産方法を実現

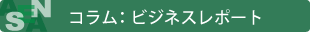

~国産ドローン エアロセンス株式会社~

広範囲の点検・検査・測量とクラウドを通じた三次元データの可視化・共有を実現 肥料使用料削減・収穫量増加に貢献

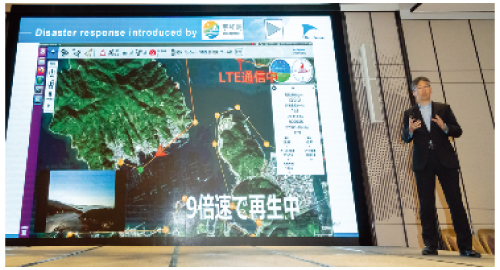

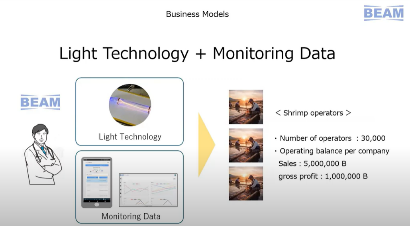

~感染症抑制LED “Far-UVC” 株式会社BEAM Technologies~

殺菌技術・安全性・コスト削減を兼ね備えた感染症対策技術で養殖地での感染症抑制をマネジメント

~次世代活水器“DILEKA(ディレカ)” 株式会社TAMURA~

マイクロバブル・マイナスイオン生成により水本来の性質を活性化

農作物の糖度や牧場・養殖場の収穫量増加に貢献

~日本企業・タイ大学と連携した実証実験 CC AUTO PARTS~

自動車産業から農業へ異業種参入。TAMURA社・カセサート大学と連携

次世代活水器を活用しタイ農地における収穫量・免疫力向上に向けた実証実験を紹介

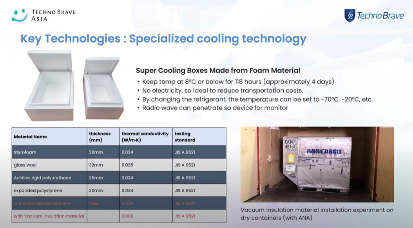

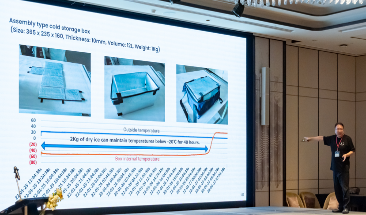

~“電気レス”スマートコールドチェーン テクノブレイブ株式会社~

電気を使用せず長時間高鮮度を保つ特殊保冷技術と最新のIoT技術でトレーサビリティと自動モニタリングを実現

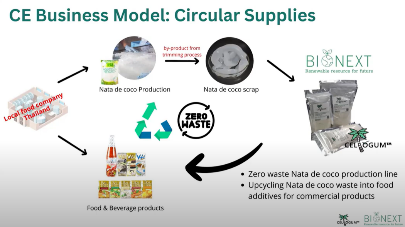

~サトウキビ残渣をセルロース原料化 BIONEX Co., Ltd.~

製糖産業やバイオ・農業の廃棄物からバイオセルロースを生産

製薬・化粧品・建設業向け添加剤として活用するシステムを保有

おわりに

タイの農業における課題の解決に繋がる日本企業の技術導入に向け、Tokyo SMEはタイ関係機関との更なる連携を図りニーズ情報を収集するとともに、今回のイベントで生まれた新たな連携を引き続き支援し、日・タイ間の協創を後押ししていきます。

日本企業のタイ進出や、タイにおけるパートナー探索など、ビジネスマッチング等の支援を希望の際は、都公社タイ事務所までお気軽にご連絡ください。

【執筆】(公財)東京都中小企業振興公社 タイ事務所(Tokyo SME Support Center Thailand Branch Office)澤根 祐

<ASEAN通信からの転載記事>