知財センター活用事例「東光薬品工業株式会社」

豊かさを共有しながら明日へ向かう

それは知財への取り組みにも共通

総務部 知的財産室 次長:中村 英樹さん(左)

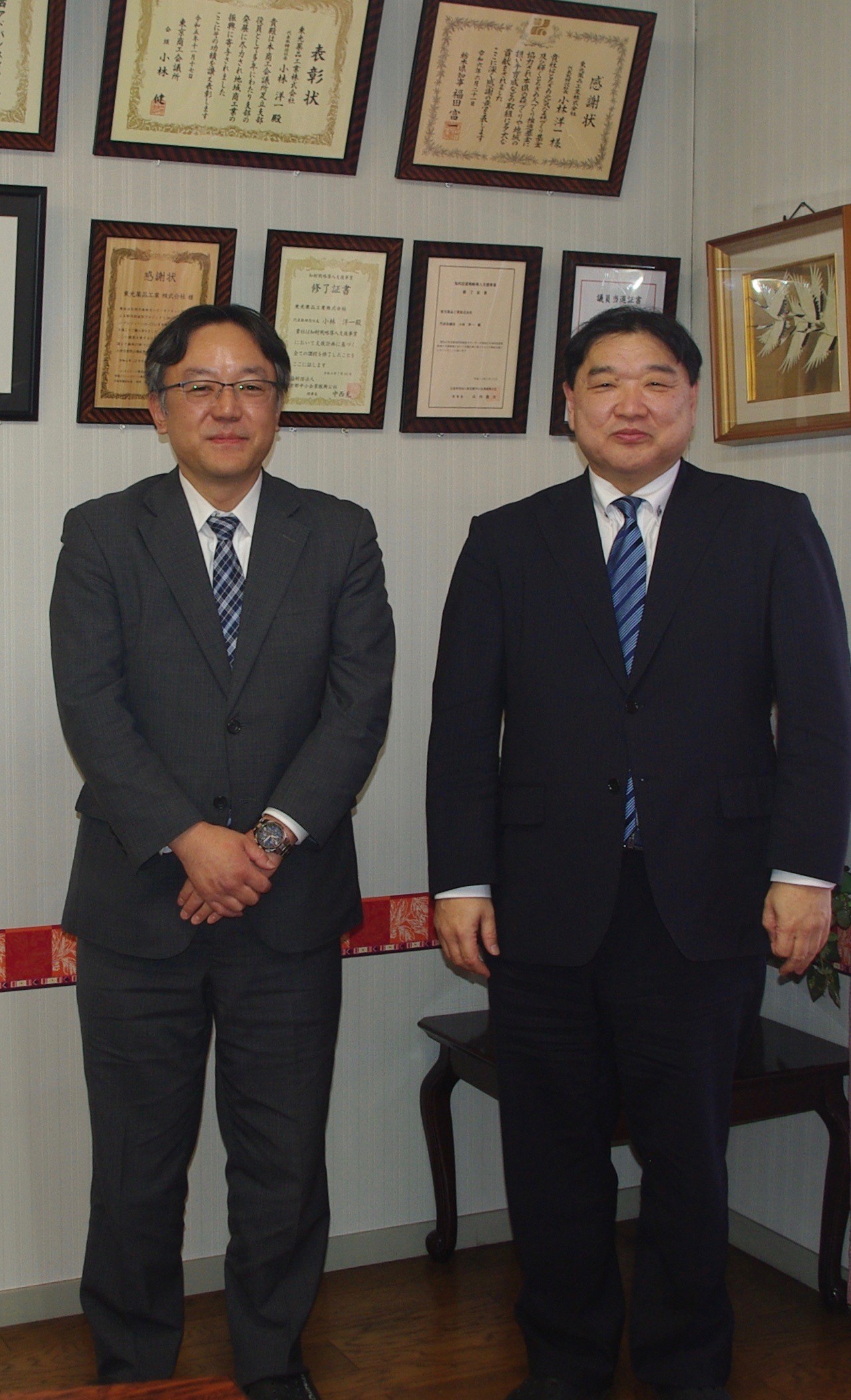

外用剤を主力とするメーカーであり、医療用医薬品、一般用医薬品、

医薬部外品、化粧品など多岐にわたる分野の研究開発を行っている。

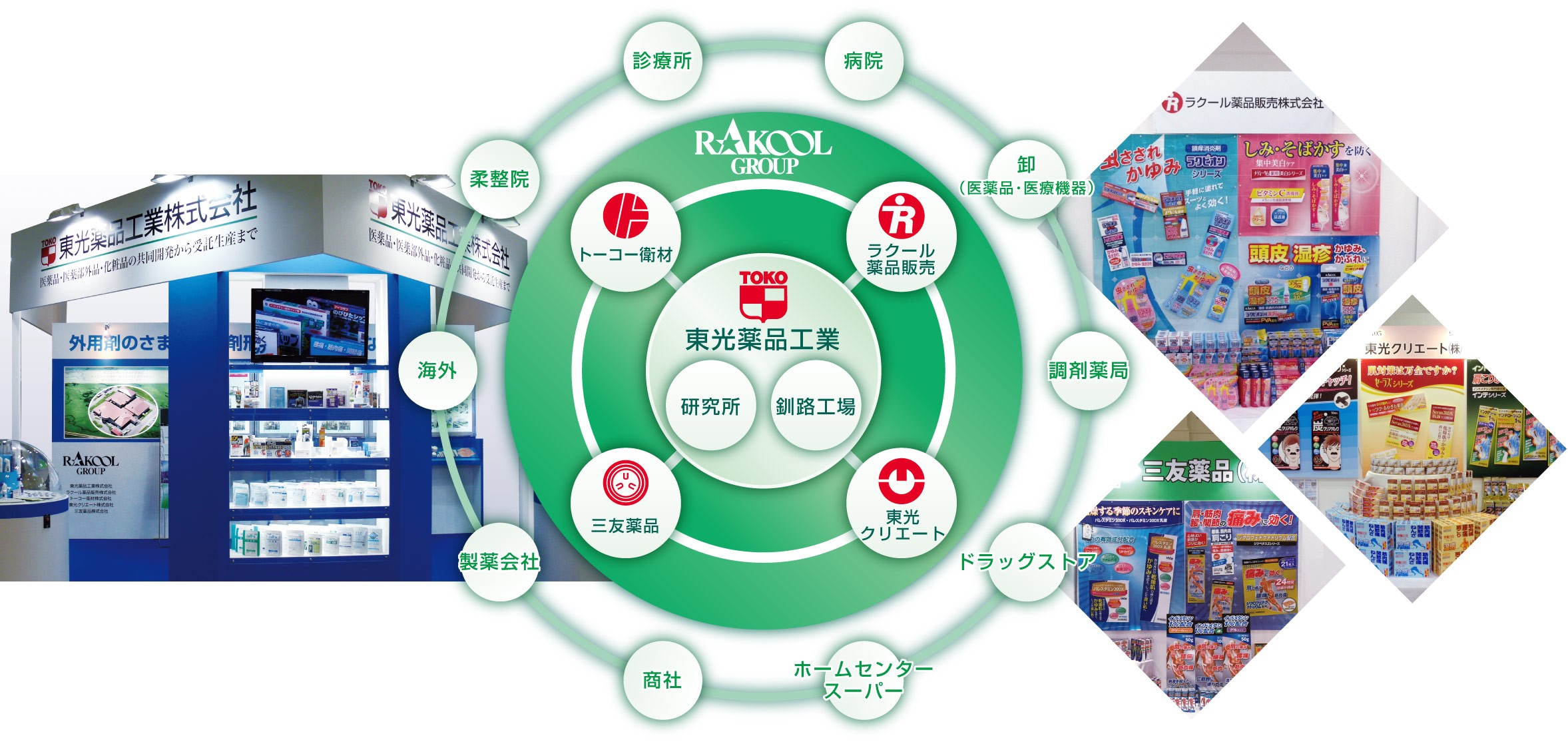

各分野より数多くの賞を受賞する一方、貼付剤開発のノウハウを活かし、

飲み薬を貼り薬化するなどの新たな分野にもチャレンジ。

社会も医療環境も激しく移り変わる時代に、常に変化を恐れず、

積極的に新たな分野への挑戦を続けている。

主な権利

- 2019年:特許 第6517657号

- 2024年:特許出願 2024-517337号

- 2009年:意匠登録 第1356817号

- 2005年:商標登録 第4908804号

- 2024年:商標登録 第6814686号

会社概要

- 所在地:東京都足立区鹿浜1-9-14

- 電話:03-3896-7471

- URL:http://www.medicine.co.jp/toko

- 業種:医薬品、医薬部外品、化粧品などの開発・製造・販売

- 設立:1974年(昭和49年)

- 資本金:8,000万円

総務部 知的財産室 次長:中村 英樹さん(左)

チャレンジする企業では知財が重要になる

白血病の薬は、オーファンドラッグと呼ばれる希少疾病薬であり、患者数が少ない領域だった。ここに踏み込んだのが東光薬品工業株式会社。白血病の中でも新規患者数が年間200人程度と極めて少ない急性前骨髄球性白血病の治療薬となるタミバロテンの新薬開発に挑戦し2005年に承認を取得した。この新薬開発は産学官連携で行われ、日本でも稀に見る中小企業の成功例として注目された。

チャレンジする企業であり、先駆者になることは、もちろん知財が重要になってくることを意味する。2007年頃から知財センターを活用し、セミナーを受講したり、特許に関する相談を行っていた。

最初に知財センターのニッチトップ育成支援を受けたのが2008年のこと。この期間中には外国特許出願費用助成事業も活用するなど、トータルな知財戦略基盤を構築するとともに、具体的な特許出願など多方面における成果につながった。

調査能力を身に付けながら知財の専門家を使いこなす

2回目のニッチトップ育成支援は 2019年から2023年まで。1回目から数年が経ち、さらなる知財基盤・経営基盤の強化を図ろうとした。小林社長はこのように語った。「今だから話せますが、当社は昭和や平成の時代には、知財絡みでいい勉強料をたくさん払った経験も積んできました。ですから、まずは守りから入ろう、他社の特許について学んで抵触しないようにしようと、研究開発のスタッフも含めて検索の仕方からかなり徹底的に学びました。ニッチトップ育成支援を 2 回受けて、良いことはたくさんありましたが、大きなことで言えば社員全体に調査能力が身に付いた。私たちのような中小企業では知財の専任の担当者を置きづらいですし、仮に置いたとしても一人だけですから、結局すべてをやり切れないんです。組織として、会社として、知財レベルが上がらないといけない。そうした意味で、人財が育ったのは大きな成果だったと思います。いろいろと力も付いてきて、商標などは自社で出願や更新・管理を行っています。それと同時に、知財センターも含めて弁理士や弁護士といった『専門家を使いこなす』ことが大切だと学びました。今は案件によって、その方面に強い専門家に依頼しています。すべてを一人に依頼するのではなく、得意分野をこちらが見極めて相談するという形が望ましいのではないかと感じています」

特許をベースにしながら「攻め」の一手につなげたい

さらに小林社長はこう続けた。「他社の特許に抵触しないという守りも大切ですが、知財センターを活用し長年学びながら、他社にはない新たなものを開発する、攻めの特許の大切さもよく分かってきました。そこで年に数件ですが、医薬品開発において新たな用途などに関する特許を出願するようになってきています。当社にはタミバロテンでの成功という大きな資産がありますから、それにまつわる特許を武器にしてライセンス契約などを行うベースまではできていると思います。

こうした形で、当社が大切にしている産学連携の取り組みを多方面で続けながら、海外にも出て行けるのではないかと考えています」

第1回から連続で参加する知的財産交流・研究会

同社は、知財センターが開催している知的財産交流・研究会に、2011年の第1回から連続で参加し、2017年から3年間は社長自らも率先して参加していた。「それだけ会社の経営において、知財が重要だったということです」と小林社長。

この言葉を裏付けるような資料もある。毎年の経営事業計画書は、膨大な量に及ぶ。そこでは社員との間で多岐にわたるオープンな情報共有を行い、各事業に紐付く形で知財関係の情報もしっかりと記されている。「メモ書きというか議事録のような部分もあるのですが、あるテーマに対してどの部署の誰と誰がいつまでに進めるのかなどを明確に公表しています」と小林社長は語る。こうした情報共有によって、一人ひとりの社員が会社のことを自分ごととして受け止めることができ、自分の仕事と会社が進んでいる方向性を常に照らし合わせることができる。また、知財に興味のある社員は該当する部分を読み込み、明日の仕事へつなげることもできる。つまり経営事業計画書が、個人の成長を促すツールにもなっているのだ。

社内における情報共有から社会の豊かさに貢献していく

知的財産室の中村氏は、ニッチトップ育成支援も社員の情報共有の場として効果的だったと語る。「2 回目の支援の最初に、20人ほどで知財センターを訪問し、セミナーを受けたのも良かったですね。

また、最後の講演も社員にとても響く内容でした。知財担当者は孤独な面もあるのですが、ニッチトップ育成支援は一般的な知財相談とは意味合いが異なり、会社全体の集合教育の場であり、オープンに豊かな情報を共有できます。しかも当社に合わせた個別対応の内容でしたし、私自身の成長はもちろん、組織全体としてレベルアップできたと思います」

最後に、同社が企業経営で大切にしているものを尋ねると、「豊かさに貢献したい」と語った小林社長。グループの社是は「貢献:豊かな社員、豊かな企業、豊かな社会」であるが、その話の一つひとつはとても丁寧で豊かな内容があった。

豊かさをみんなで共有していこうという確かな想いが感じられた。

知財センターからのメッセージ

「さらなる可能性に向け新規用途と知財の開発に邁進」

2 回にわたるニッチトップ育成支援で、社内全体の知財マインドは形成されつつあります。また、白血病の新薬は 20年経過し、さらなる可能性に向けた新規用途について、産学連携を利用して拡大しようとしています。今後も知財知識の拡充と実践とを繰り返し、定着することが大事。継続して歩みを進めていただきたいです。

担当:山下アドバイザー

ご活用いただいた支援メニューのご紹介

東京都知的財産総合センター

東京都台東区台東1-3-5 反町商事ビル1F

電話:03-3832-3656(平日:9:00~17:00 ※12/29~1/3を除く)

E-mail:chizai【AT】tokyo-kosha.or.jp

※迷惑メール対策のため、「@」を【AT】としています。

採用情報

採用情報 よくあるご質問

よくあるご質問 サイトマップ

サイトマップ English

English