知財センター活用事例「株式会社ユニテックス」

さまざまな部門が一緒になって組み合わせ特許のアイデアを生む

自社開発のソフトウェアとハードウェアによって、企業、官公庁、金融機関などのさまざまな業界に向けてデータ保管と利活用の課題を解決に導くソリューションを提供。

中小企業でありながらデータストレージ界の強力なランナーとして大きな注目を集めている。また、国内のみならず海外38カ国にも展開し、グローバルニーズに応えている。

管理部 人事/総務/法務グループ グループ長:島田 千秋さん(左)

技術部 事業推進 エバンジェリスト:金野 茂生さん(右)

主な権利

- 2015年:特許 第5715231号

- 2024年:特許 第7442025号

- 2024年:欧州特許 第4024224号

- 2008年:商標登録 第5151547号

- 2019年:米国商標 第6213632号

会社概要

- 所在地:東京都町田市中町2-2-4

- 電話:050-3386-1242

- URL:https://www.unitex.co.jp

- 業種:データストレージ製品の開発・製造・販売・保守・サービス

- 設立:1990年(平成2年)

- 資本金:9,000万円

管理部 人事/総務/法務グループ グループ長:島田 千秋さん(左)

技術部 事業推進 エバンジェリスト:金野 茂生さん(右)

社会と地球環境のためにも「一家に一台LTO」を目指す

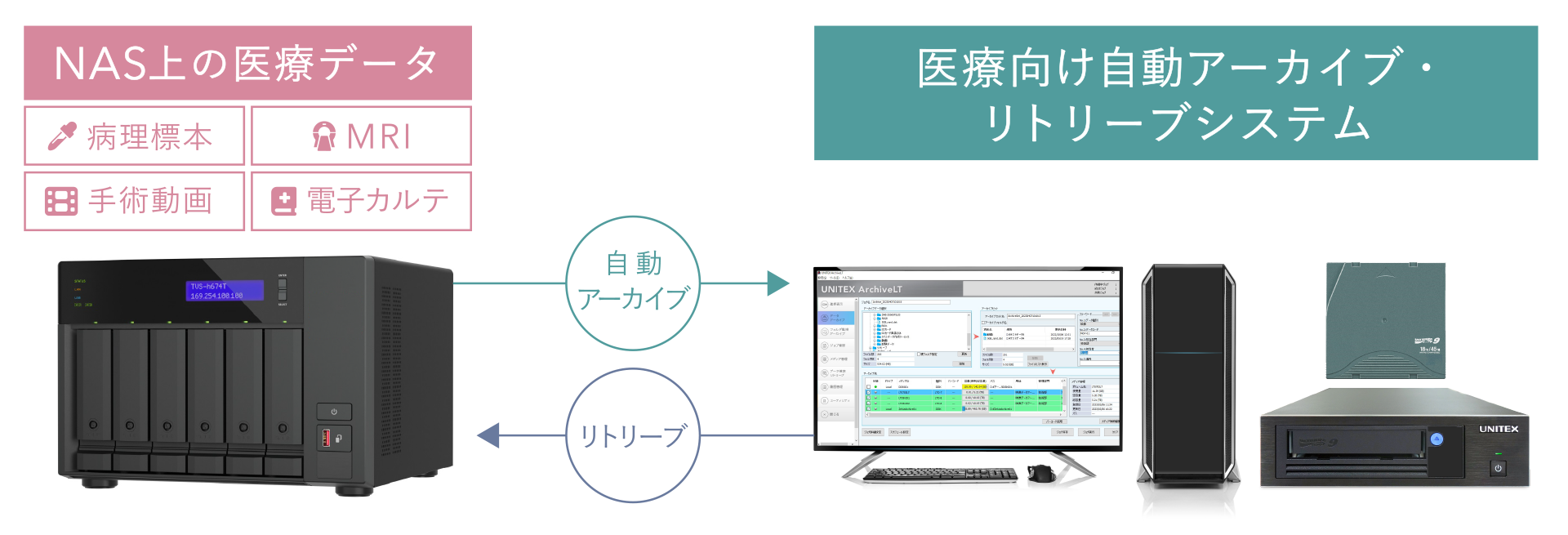

システムを開発した。

ビッグデータの長期保存と管理も、便利かつ快適に行える。

膨大なデジタルデータが日々生成されている現代。映像、医療、金融など、あらゆる分野で加速度的に増え続けるデータは、どう保存すべきだろうか。クラウドに保存し続けるとサーバは大量の電力を消費し、CO2の排出によって環境にも悪影響を及ぼす。

この分野で近年注目を集めているのがLTO(リニア・テープ・オープン)と呼ばれる磁気テープだ。大容量データの長期保管に最適で、第9世代LTOにおいては圧縮時で最大45TB(テラバイト)のデータを記録できる。そんな画期的な技術分野において、世界唯一のUSB接続LTOデータ保存装置・システムを2012年に開発したのが、株式会社ユニテックスだ。LTOを専門家のみならず一般でも身近なものにした功績は大きい。小杉社長は、「かなりリーズナブルですし、どうしてこれがもっと世間に広がらないのか不思議なくらいです。『一家に一台LTO』を標榜し、今後も普及・啓蒙活動に力を注いでいきたいです」と語る。

海外展開における助成からニッチトップ育成支援へ

「当社でLTOを始めてから、知財を大切にしたいという想いが特に強まりました。ただし、開発当初は国内をメインにして海外でも数カ国の展開に絞ってしまいました。その後どんどん拡大への道が生まれ、海外にも強い島田さんの入社によって展開をさらに加速できたことが、知財センターのニッチトップ育成支援にもつながったと思います」と小杉社長は語る。管理部の人事/総務/法務グループグループ長の島田氏は「2019年に外国特許と外国商標を登録する際、外国特許・外国商標出願費用助成事業

として申請しました。無事に採択されて実績報告をする際に、ニッチトップ育成支援について紹介してもらいました。無料でサポートを受けられるということで、渡りに船でしたね」と笑顔で語った。

開発戦略と知財戦略が一つになるストーリーを構築

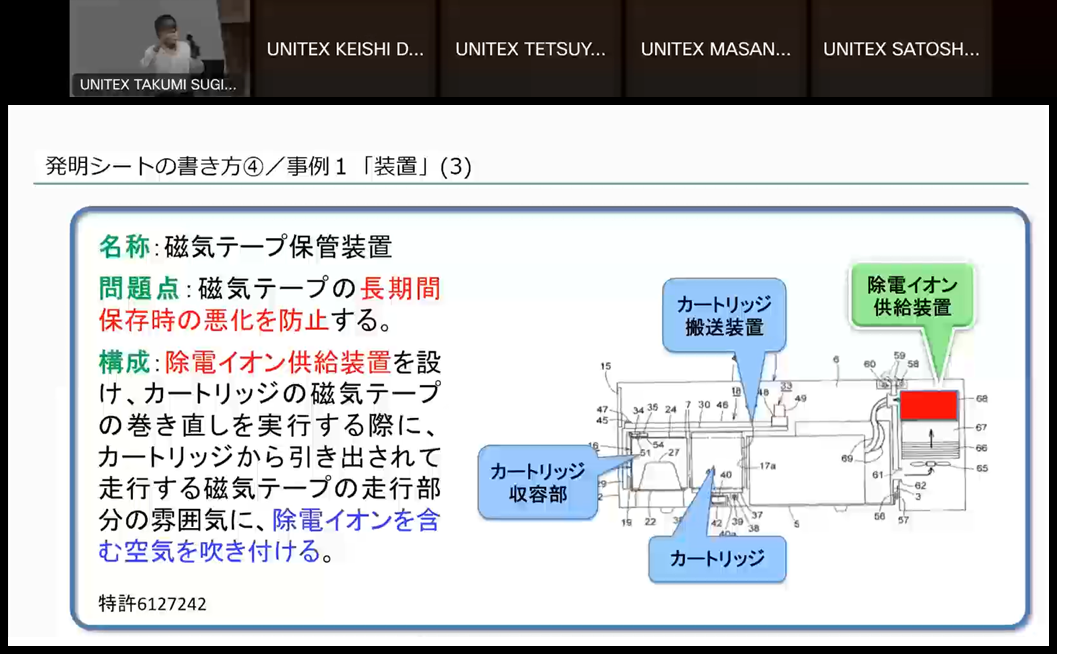

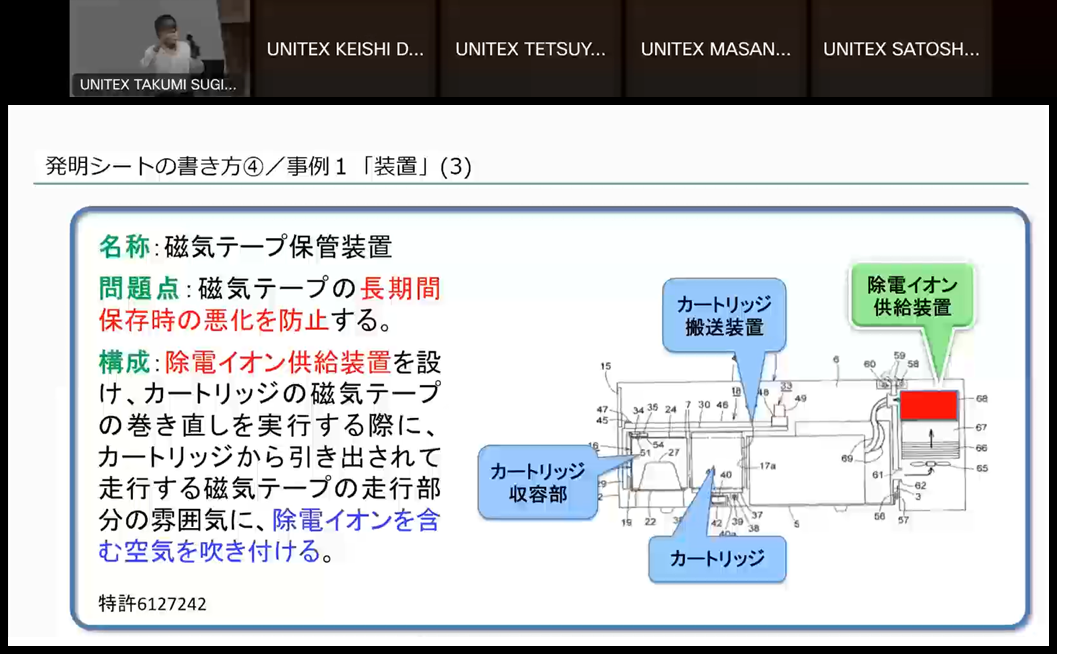

元々、職務発明規程などは整備されていたが、ニッチトップ育成支援によって知財活動は大きく進展したという。島田氏は語る。「まずは社内で活用できる『発明シート』のテンプレートを助言を受けながら作成しました。知財というと垣根が高いと感じるかもしれませんが、簡単に書けるシートがあれば、社内開発の中で発明のヒントをキャッチできるかもしれないと考えたのです」

その後、技術部の事業推進エバンジェリストである金野氏、島田氏、そして知財センターのアドバイザーが中心となり、打ち合わせを重ねながら社内での知財セミナーを何度か開催した。金野氏は「実務連動型の知財活動となるように、実際の仕事の内容に紐付いた例題などを基に、アイデア抽出にもつなげようとしました。開発戦略と知財戦略が一連の流れで一つになるストーリーを構築したとも言えるでしょう。ハードとソフトの開発に携わる人間は全員参加しましたし、会社の基盤になったと思います」と語った。

社内アイデアマイニングや社内発明審査会を次々に開催

さらには「社内アイデアマイニング」という企画を、ニッチトップ育成支援期間中に開催した。「事前にJ-PlatPatを用いて特許について調べ、それを基にアイデアをブラッシュアップしていくという小グループのマイニングでした。これによって、普段のビジネスの中で知財をどう取り扱っていくか、経験値として身に付けることができたと思います」と金野氏。これに島田氏も「ベテランと若手社員の混合グループにしたのも良かったと思います。テーマについて掘り下げる勉強会みたいなものですが、さまざまな部門をクロスさせたのでコミュニケーションの機会にもなったと思います」と続けた。金野氏もこれにうなずき「これとこれを組み合わせたら特許になるかもしれないという発想は、マイニングだからこそ出てくることです。そういう意味でも部門を越えた混合グループにした意味合いは大きかったと思います」と語った。

そして、その取り組みは発表の場である「社内発明審査会」へと続いた。島田氏は語る。「私たち以外に、専門家である特許事務所の方も招いて講評してもらいました。事前には評価シートを作成し、さまざまな観点からの審査を行いました」

社内に知財活動を浸透させた第三者としての知財センター

改めて知財センターの存在について尋ねると、島田氏は「第三者としてのアドバイスだからこそ、社内の人間だけではなかなか動かないところを動かす原動力になったと感じました。私たちが社内に伝えたい想いについてもずいぶんお話しして、セミナーの時などに伝えてもらったと思います。今後に向けては、次のステップが大事ですから、継続して知財活動に取り組みたいと思います」と語った。

金野氏は「もし当社に知財担当の部署があって、そこが同じような内容を発信したとしても、今回のように社内に浸透しただろうかと感じます。ですから、このタイミングで第三者として入ってもらいスタートできたことが良かったと思います。でも、まだ道半ばです」と続けた。

同社の会話全体から感じられるのは、情熱だ。小杉社長が社員によく語っているのは「一生懸命やろう」という姿勢とのこと。その一生懸命が、オリジナリティにあふれた知財活動につながり、さらに明日を拓く活力になるのだろう。

知財センターからのメッセージ

知財への取り組みを組織的・体系的に実現

社長の統括のもと、ハード&ソフト開発における知財対応をスムーズかつ迅速に行っています。ニッチトップ育成支援もあり、知財担当者と技術部内の担当者との連携によって、全技術・開発部員に対して知財セミナーを実施できたことは、知財への取り組みを組織的・体系的に実現できていることの証と感じています。

担当:山崎アドバイザー

ご活用いただいた支援メニューのご紹介

東京都知的財産総合センター

東京都台東区台東1-3-5 反町商事ビル1F

電話:03-3832-3656(平日:9:00~17:00 ※12/29~1/3を除く)

E-mail:chizai【AT】tokyo-kosha.or.jp

※迷惑メール対策のため、「@」を【AT】としています。

採用情報

採用情報 よくあるご質問

よくあるご質問 サイトマップ

サイトマップ English

English