知財センター活用事例「株式会社ヘルスケアシステムズ」

「熱量と好奇心」を胸にしながら知財とともに人々の健康をサポート

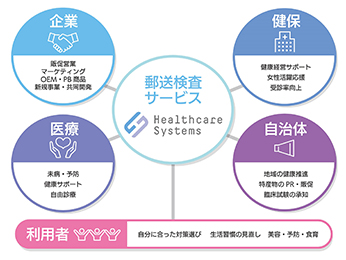

名古屋大学発のバイオ系スタートアップとしてカラダの微量成分と健康の関係を研究し、その成果を活かして健康状態を調べる検査サービスを行っている。

ミッションは、「生活習慣のミスマッチをゼロにする」。

言わば「生活習慣のものさし」で自己のカラダを見える化し、それぞれの人に最適な健康プランの提供を目指している。

主な権利

- 2017年:特許 第6202652号

- 2022年:特許 第7122055号

- 2022年:特許 第7171023号

- 2020年:商標登録 第6312888号

- 2023年:商標登録 第6716091号

会社概要

- 所在地:東京都港区新橋5-27-1 パークプレイス5F

- 電話:03-6809-2722

- URL:https://hc-sys.com

- 業種:生活習慣を可視化する郵送検査事業や臨床研究事業

- 設立:2009年(平成21年)

- 資本金:3,000万円(資本準備金含む)

食生活や生活習慣を見直す「カラダのものさし」を提供

エクオール検査、腸内環境検査、酸化ストレス検査、減塩検定など、これ以外にも多くのラインアップがある。

病気にならずに健康を保てることがとても大切だと、誰もが分かっている。しかし、そのためにはどんなアプローチが重要なのだろうか。簡単な検査を通じて体内を可視化し、食生活や生活習慣を見直すことのできる「カラダのものさし」として、個人それぞれに合った健康づくりをサポートしたいと考えたのが株式会社ヘルスケアシステムズだ。

例えば、大豆イソフラボンが腸内で代謝されて生成されるのがエクオールであり、更年期症状の緩和、骨粗しょう症の予防、肌のシワ改善などの働きが知られている。同社では、腸内で大豆イソフラボンからつくられるエクオール量を、尿を郵送するという簡単な方法で調べることができる。その結果、カラダの状態を知り、その解決策が見えてくることで、次のアクションを起こしやすくなり、健康的な毎日につなげることができるのだ。

知財は小さくても一等地の可能性のある土地のようだ

瀧本社長は、知財についてこう語る。「当社は名古屋大学発ベンチャーです。名古屋大学のシーズの技術と、自動車産業のバイオ系の技術を組み合わせ、検査試薬や分析方法を形づくっていました。そうした事業を基盤に当社が生まれ、その当時に知財について教えてもらいました。それまで私にとって特許を出願することは違う国の世界のような話でしたが、急に目の前の現実になった気がしました。出願によって、他社に対して牽制球を投げるような効果もあると聞いていましたが、どうやらそればかりでもない。しかも、特許にはお金がかかると言っても、研究開発や設備投資の金額に比べるとそこまでではありません。それで権利を得て自分たちの技術を守れると思うと、言い方は悪いかもしれませんが『貧者の武器』だと感じたんです。資産の少ない中小企業でも、『ここは私の土地です』と言えるようなこと。ですから小さくても、将来的に交差点の一角の重要な一等地になる可能性がある…そんな土地を探すこともできると思うんです。面白いですよね」

「関心と理解度」を大切にして常にやり切る姿勢で挑む

瀧本社長は、弁理士への依頼にもしっかりとした考え方を持っている。「弁理士にも専門性がありますよね。それぞれに強い分野がありますから、バイオ系とビジネスモデル系では、異なる事務所に依頼しています。公開されている特許情報を読み込んで、この人はいいなと感じた先生にお願いしたこともあります。ホームドクターのようなかかりつけの弁理士もいるので、気軽に相談できます」

知財に関する情報を見ているだけでもさまざまな気付きがあり、面白いと語る瀧本社長。「特許出願にはいろいろな戦略があり、製品ごとに似たような特許出願を繰り返すことは予算の限られたスタートアップでは非現実的。全体を包含できるようなビジネスモデル特許を出願できないか模索していた時に知財センターの存在に行き着きました」

経営企画部の部長である松本美保さんは「知財センターには2017年から支援を受け、エクオールの抗体について外国特許出願費用助成事業を活用し、アメリカと中国でも特許を取得できました。外国出願では翻訳が必要など手続きがハードなので、サポートしてもらえたのは大きかったです」と語る。松本部長も社長と同様に知財に興味があり、ぜひ知財も担当したいと自ら名乗り出た。瀧本社長は、「論文に書く文章と、特許出願書類の書き方は、また違うものです。いかに当社にとって良い書き方にするかを考えるには『関心と理解度』が必要。考えることを厭わずに常にやり切る姿勢のある松本部長は素晴らしいです」とエールを送った。

生成AIが知財にもたらす可能性はとてつもなく大きい

今後の知財戦略の見通しに関しては、「弁理士や知財センターのように頼れる外部機関があるので、すべてを内製化する必要はないと思っています。もう一つは生成AIですね。出願書類の粗探しをしてくれますし、足りない部分はレビューしてくれます。そもそも大量の知財文献を素早く読み込みますからね。知財情報は公開されていますから、生成AIには学習させやすい分野だと感じています。さらには自社の特許の強みを分かりやすく分析したり、営業担当者の記録から特許になる可能性のある部分を抜き出してくれたりしますから、知財の利用はもっと増えていくと思うんです。専門の人しか踏み込めなかった領域が、どんどん開放されていくだろうとワクワクしています」と語る瀧本社長。人の視点とはまた違った視点で評価できる生成AIの可能性に目を輝かせた。もうそんな時代が、確かに訪れているのだろう。

個人へのレコメンドのような健康プログラムを提供したい

「今の時代はまだ自分の健康状態を直感や体感だけで判断していることが多いですよね。病気になってからやっと検査したり医者を頼ったりしますが、そうではなく私たちが『カラダのものさし』と呼んでいるような可視化によって、健康状態を把握できる時代がすぐに来ると思います」と瀧本社長。今後はさらに個人に合わせたレコメンドのような健康プログラムを提供したいと熱く語った。最後に、いつも大切にしている心持ちを尋ねると「熱量と好奇心」との言葉が返ってきた。

さまざまな背景を持つ人それぞれの健康の実現につながっていく。

2024年には「日本子育て支援大賞」にも選ばれた。

知財センターからのメッセージ

事業の攻守に奏功する知財を適切に権利化

個人の健康意識だけではなく、企業の健康経営意識の高まりを捉えた、実効性のある検査を提供している会社。事業の攻守に奏功する知的財産について特許・商標を過不足なく権利化する仕組みが構築されています。今後も健康課題解決に資する新たな検査・サービスの提供に寄与する知財戦略を立案・実行することが期待されます。

担当:中沢アドバイザー

ご活用いただいた支援メニューのご紹介

東京都知的財産総合センター

東京都台東区台東1-3-5 反町商事ビル1F

電話:03-3832-3656(平日:9:00~17:00 ※12/29~1/3を除く)

E-mail:chizai【AT】tokyo-kosha.or.jp

※迷惑メール対策のため、「@」を【AT】としています。

採用情報

採用情報 よくあるご質問

よくあるご質問 サイトマップ

サイトマップ English

English